中国古典音楽 - 二胡弦堂

中国胡琴音楽古典譜

楽譜中心です。音楽の学習であったりとか、古典資料を置いています。

楽譜中心です。音楽の学習であったりとか、古典資料を置いています。

それ以外の録音などの資料は、中国民族音楽の録音にまとめています。

中国胡琴は複数の種類がありますが、まず二胡から入門します。そこからさらに板胡、高胡、京胡に進むこともあります。二胡は癖がないので様々な楽器の作品を演奏することも可能です。中国の胡琴奏者がこれら全てを演奏するということはほとんどありません。個人の嗜好や出身地、住んでいる地域に基づいて進みます。しかしいずれも似た楽器ですので、演奏自体はどれも割と容易に可能です。

二胡の古典曲は、一般に民国期以降の作品とされます。清代には胡琴が禁止されていたということと、西洋の影響で”作品”を纏めねばならないという概念が生まれたこと、またレコードの時代に入ったという諸条件の影響で、1912年の清朝滅亡より少し前の混乱期から大躍進時代59年頃の大飢饉までの約50年で多くの作品が整理されました。同じことは、板胡や高胡の作品についても言えます。

これらは出版されたことがないか、不完全な出版と停止などによって記録が消えようとしており、奏法も失われつつあります。記録を残そう、秘められた奏法を書き留めようというのが本頁の趣旨です。

本来は楽器を手にするか歌唱の練習をすると同時に「音楽理論(和声学)」を習得しておかなければ、本当の意味で演奏を理解できず、演奏することもできません。舞踊も同様です(音楽+αだから)。例えば経済は天賦の才が重要とされ、江戸幕府の要職で経済担当のみ出自を問わず任命されていました。未開社会の人々ですら不思議なことですが、カネの計算はできます。それなら教育しても意味がなさそうですが、数学教育が不要だと考える人はいません。教育は大事なもの、人としての健全な生き方を教えるからです。楽譜すらも読めない天才はいるでしょう。結構です。それでも「音の扱い方」の常識を理解することには大きな価値があります。そのためここでは和声楽は必修としています。

本企画は元々、ご購入者への還元としてフリーの小規模な冊子として計画されていました。しかしこれでは内容が限定的との苦情から、大幅に規模を拡大して今に至っております。その経緯から累計ご購入額20円につき1円引きとしております。お茶など別分野の皆様には小店からお勧めはしませんが、カートでご注文の形で送信いただきましたら計算して発送いたします。

動画の解説は現実的には不要ですが、1本でも収録するようなことがありましたら、それぞれのページにリンクが出ます。YoutubeなのでGoogleアカウントを小店にご連絡いただく必要があります(無料)。登録前にご連絡いたしますが、小店からの連絡がなかった場合はメールが不通になっていると思われますのでご連絡下さい。ある程度、出版を先にやってから0巻から動画が出ると思います。動画説明が不要と思えない方は0巻から入っていただいたら大丈夫です。

| A | 音楽理論 | 西洋と中国の音楽理論について | ||

|---|---|---|---|---|

| B | 中国伝統音楽の分類 | 中国と周辺の各地の音楽 | ||

| C | 調弦 | |||

| D | 把位 | |||

| E | 音程 | |||

| 00 | 周少梅編集譜 | 古典学習者のための入門用練習譜 | おそらく単冊 ¥? 03が終わってから |

|

| 01 | 蒋風之傳承譜 |

蒋風之古曲

楊蔭瀏古曲

|

2冊組 ¥3,350 2023年11月 |

|

| 02 | 劉天華 |

中欧折衷十曲

陳振鐸古曲

付録

|

2冊組 ¥3,350 2025年5月 |

|

| 【古典音楽の基本奏法解説はこれより 下では掲載されず、各分野で特徴と なっている奏法のみを記載します】 |

||||

| 03 | 阿炳 |

二泉映月 寒春風曲 聴松 |

2冊組 ¥? |

|

| 04 | 孫文明 | |||

| 05 | 江南絲竹 | |||

| 06 | 広東音楽 | |||

| 07 | 梆子 | |||

| 08 | 京劇 | |||

| 101 | 越中おわら節 | 2024年5月 |

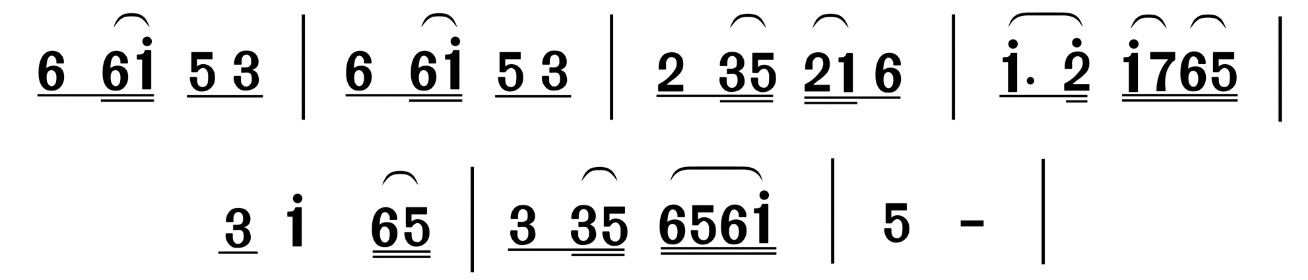

こちらは、一般的な「紫竹調」の譜です。また、異なる"一般的な"紫竹調の譜もネット上で容易に見つかります。曲牌の骨格は決まっていますが詳細は奏者の自由なので、いずれの譜も結構なものです。だからといって完全に自由ではなく、暗黙に了解されている法則を無視することはできません。しかしそれは”了解済み”であるため、譜には記載されていません。ある一定の水準の奏者にとって見やすいのがこの譜です。

二胡は無伴奏で演奏されることの多い楽器で、単音の旋律を様々な技法で装飾します。劉明源が中国音楽学院民族楽団と共に1994年に録音した、今となっては「クラシックな」演奏があります。この演奏の特徴はまずテーマを全体で斉奏し、3つの楽器が交代でソロをとります。これを2回繰り返してまたテーマの斉奏で終了しています。つまり合奏ではありますが、ソロの部分も混じっています。ソロは無伴奏でも演奏可能な内容です。1:56のところを確認してみて下さい。録音への入域は、どちらも「cyada.org」です。諸外国(中国ではない)からの音源へのリンクでサイトが重くなるので、嫌がられるワードにしてあります。

0:00 合奏

0:39 笛子(張維良:37歳)

1:19 琵琶(楊靖:女流 29歳 劉徳海の弟子)

1:56 二胡(劉明源:63歳)

2:33 合奏

3:12 笛子

3:52 琵琶

4:30 二胡

5:09 合奏

この演奏が、”正統”というわけではありません。これはこれで1つです。また別の人の演奏を聞くと内容が違っています。演奏する度に違ってしまうという人も多いです。ですが、その根底には法則があります。法則を把握するためには、理想的であると同時に含蓄のある花点(装飾)が施された芸術作品を手本にするのが好ましいものです。それを辿れば自ずと法則が理解できるようになります。

西洋弦楽器で:中国音楽の圧弦は指板がないことで可能です。指板があると音程の粒は揃いますが表現力は制限されます。バイオリンのような楽器が中国音楽で使えないわけではなく実際、広東音楽では現代でも使用されます。ですがそれは広東音楽に関しては、の話であって、とにかく二胡1把は入手せねばなりません。バイオリンが演奏できるのであれば二胡は難しくないようで、それは両方教えている先生が多いことからもわかります。西洋弦楽器ができるのであれば、これまで慣れた楽器を転用するよりは中国楽器も手に入れる方向で考えてみてください。コントラバスは音程間が広いので演奏は難しいですが、弦を指板に圧着せず、斜めに押さえて浮かせることが可能なので、技術さえあれば転用できるのかもしれませんが、かなり困難と思います。

PDF:楽譜の多くは紙での配布でPDFでは提供しておらず、一方PDFで配布できるものは印刷版を用意していません。演奏するのにいずれは紙にせねばならないので、分量が多くなれば印刷してきちんとした冊子になって纏まっている方が望ましいです。本は開きにくいので分冊になろうとも冊子にしています。個人やコンビニで印刷する用紙は決まっていますが、印刷であれば、主に楽譜に使われる0.1mm厚の「淡クリームキンマリ」を選択でき、目に優しい見やすい楽譜となり耐久性もあります。

理想的なのは、基本的な演奏技術をなぞったら直ぐに古典譜に入ることです。しかし教室にはカリキュラムがありますので、進行は遅くなります。これもまた道理があります。"特定の分野の人"になるには才能に関係なく5年かかるので「急いでどこへ行くのか?」という論調もあり、これも正しいです。しかし古典音楽を手掛けてから5年かかるので、初級の段階を速く通過できるならその方が望ましいという考えの教室もあります。いずれにしても古典音楽の人々が使える初級の譜が出版されていないことに気がついたので後に0巻を企画しました。

古典譜をなぞれば古典音楽が身につくように独学でも可能な内容になっています。しかしかなり根性が必要なので、そこを楽にするために0巻を工夫しています。何もかも新しい事柄では大変になってしまい、あれもこれもを同時に身につけることはできません。そこを早く一人前になりたいからと言って通過していく凄い人も結構いますが、それは適切な本がないという事情もあります。0巻は独学でも間違いなく大丈夫だろうと、0だけでなく他の巻も全体的に出版が終わったら動画の追加もありますが、割と楽に進めるように考えています。

独学には問題があります。田舎に住んでいるとかやむを得ない事情はしょうがないとはいえ、大きなデメリットがあります。文化が身につきません。小手先だけになってしまう傾向があります。しかしそれでもその程度の素養がないと入学が許可されない処もあります。動画も一方通行のコミュニケーションです。世界の古典の傳承法は、昔から同じようなシステムで、師弟関係を通じて学ぶ形式になっていました。住み込みもありました。本など、生身の人間以外のものから学ぶということはありませんでした。師弟関係以外の方法が成功しなかったことで徐々に方法論が集約されたと考えられ、もしそうでなければ世界各地の古典音楽が同じ方法を採用している理由が見つかりません。小店で教室はおそらく難しいことと、いずれにしてもそれほど多くの人数を受け入れることはできません。そこで「教室を養う」という観点を重視しています。小店で出版している譜は、教室優先で配布しています。教室で教えるべきものをネット上にフリーで載せないようにしています。そのため楽譜以外の関連資料もかなり掲載してあります。しかし独学者のために、アクセスを制限しないようにもしています。

そのように考えると、小店で用意する動画は問題があります。そのようなものがなくても譜と過去の録音があれば充分です。そこへ動画を追加するというのは、結局それは教室の仕事を乗っ取っていることになるので好ましいと思えません。だけど先生方からも要望があるので、それなら、という感じになってきています。このような理由で広く一般公開はしないようにします。また、小店の方でも本を持っていない人からの質問に答えるのは難しいものがあります。だけど動画を公開したのであれば責任はあります。そのため、そこは線を明確に引くのが誠実だと考えています。