音程 - 二胡弦堂

音程

正確な音程はチューナーもありますので探すのは容易です。しかし中国音楽では音律の原則から離れる音程を使うこともあります。ここではそれらを確認します。

正確な音程はチューナーもありますので探すのは容易です。しかし中国音楽では音律の原則から離れる音程を使うこともあります。ここではそれらを確認します。

まず世界的に共通する原則として、メロディの美しさと平均律は必ずしも両立しないということがあります。旋律に美しさを求めるなら、音階の上昇下降で辿る音が変わることがあります。インド音楽の場合は、あらかじめ選択された音のみを使用しますが上昇下降で使う音を変えることがあります。しかし一般的にはあいまいな音程となります。感覚的に理解するために西洋では「ソルフェージュ」という学科があります。これらのメロディの羅列を律儀に平均律で演奏するのは、いわゆる"正確"ですが、硬くて美しくはありません。そういうことを理解する練習です。

ピアノは複数声部を同時に鳴らして和声を聴かせる楽器なので全て平均律で調律されています。しかしかつての巨匠たち専属の調律師は音程が必ずしも正確ではないと言われています。より快適な音階に調整されていると言われます。それは法則性があるので、米ピーターソン社のチューナーは再現できるプロ調律モードがあります。

多くの中国音楽は五音階です。47(ヨナ)抜き音階とも言われますが、しかしこの2つの音も使われます。4は微妙に高く、7は僅かに低い音です。書かれてはいませんがそのように把握します。このことが重要である場合、♯4やb7と表記されていることもありますが、これも同様に♯4は少し低いが4まで達しない音です。つまり4と♯4は同じ音です。絶対に少し高くするようにと注意する場合に♯をつけてわかりやすくしている記譜者もいるということです。47を感覚的に理解するために「さくら」「グリーンスリーブス」を演奏してみてください。チューナーを使って音を合わせてみてください。平均律ではかなり違和感があります。

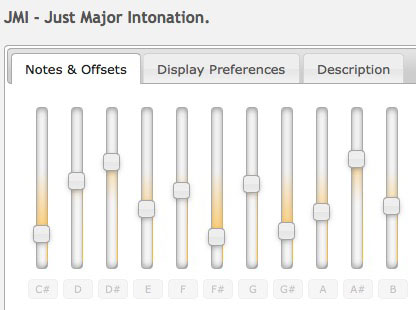

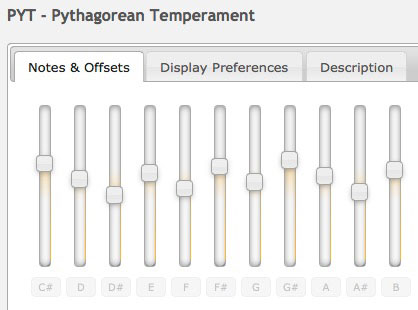

下の図は異なった音階(旋法)の音程の違いを示しています。スライダーの中央が平均律で、C(ド)を規準に、それ以外の11音が並べられています。1つ目は純正律です。2つ目はピタゴラス音階です。これは教会旋法の原形になったものです。東洋の五音階はこのピタゴラス音階と同じ方法で音が採られています。五音階では音は5つ、DEGA、それにCを加えた5つです。Eが少し高くなっていますがいずれもほぼ中央です。FBに関してはこれは中国伝統音楽との比較では参考になりません。

中国古典は譜に細かな演奏記号が書いてあれば比較的正確な音はわかりますが、ほとんどの譜には書かれていません。法則性がありますので書かれていない方がシンプルで使いやすいためです。学習譜に書かれている演奏記号に従えば、譜に記載されている音は実際には出さない場合もあります。様式を重視します。欧州でもバロック音楽は様式を重視し、それはたいてい舞曲の指定です。例を挙げるとメヌエット、ガボット、ポロネーズ、サラバンド、ロンドと、こういう表記が多用されています。それぞれの舞曲には様式があるのでそれと譜面の書き方が相容れない時は舞曲の様式が優先されます。楽譜に忠実なのではなく様式が優先します。古典派以降は徐々になくなっていきましたが、民族音楽の分野では残され、中でもウィンナ・ワルツは有名です。

数字譜で1と指定されていても、圧弦なら自ずと1より高い音になります。その高さは明確に規定されていないのですが、音程よりもとにかく強く押さえて出した上擦った音というところが重要です。大滑音では、楽譜に書いてある音まで滑らせるのか、それより手前なのか、或いはそれ以上なのかは場合によりけりです。 正確さが比較的必要な場合と表現上曖昧でも構わない箇所があります。これも勘で、正解は必ずしもありません。

正確さが比較的必要な場合と表現上曖昧でも構わない箇所があります。これも勘で、正解は必ずしもありません。

江南絲竹(jiang-nan-si-zhu)の楽曲のほとんどはD調、内弦"5"に特徴的な扱い方があります。"3"を拉く多くの箇所で垫指滑音(dian-zhi-hua-yin)を使います。この場合、譜に書いていなくても3の前に5があります。5の次が3だったらほぼ間違いなく滑音をかけます。決まっているのでほとんどの楽譜には書いてありません。垫指滑音は江南絲竹の特徴で非常に印象が強いので、5-3の音型が同一小節内にある場合は、どちらか一方のみ滑音をかけます。演奏者が自由に決定します。

弓の擦る方向の違いで味が変わりますが、二泉胡より低い楽器、太い弦を使う楽器は、音程が変わっているのかと思うぐらい弓の方向だけで音が変わります。空弦と内弦もかなり違いますが、そこにもう一種加わります。法則があり、適当に運用することはできないので、低音楽器はその分難しくなります。これも西洋的音程感にない音です。「二泉映月」では、第3,5小節はどちらも3.-5となっていますが弓の拉く方向が違います。5はいずれも空弦で第3小節は推弓(tui-gong:上弓)、第5小節は拉弓(la-gong:下弓)となっています。同じ空弦の5ですが、全く違う音を拉いているように聞こえます。そうでない場合は楽器を締め過ぎです。楽器の個体によって感じ方が違ってくると思いますが、いずれにしても軽く拉くので違いが明確になりやすい箇所です。もしここで空弦を使わなければ、独特の幽玄さは出ません。