把位 - 二胡弦堂

把位

絹弦は十分に伸びてから、マジックで印を入れることができます。図の例はかなり初心者向けです。入れ過ぎはかえって見にくくなるので徐々に減らし、最終的な推奨は空弦から5,4,5度の間隔で3箇所です。真ん中の2箇所目から入れます。外空弦Aから

絹弦は十分に伸びてから、マジックで印を入れることができます。図の例はかなり初心者向けです。入れ過ぎはかえって見にくくなるので徐々に減らし、最終的な推奨は空弦から5,4,5度の間隔で3箇所です。真ん中の2箇所目から入れます。外空弦Aから

・2箇所目 A 千斤と駒の中間

・1箇所目 E 千斤から2箇所目の間で2/3の位置

・3箇所目 E 2箇所目から、その2箇所目と駒の中間の2/3

チューナーで外弦ならEAEと取るのが簡単です。絹弦はしばらく伸びますので打ち直しがしばしば必要ですが、印も薄くなってきますので新たに打ち直しは大抵可能です。面倒な場合は、修正液で棹に点を打ちます。爪で擦れば容易に取れます。安価な材のものは跡が残ることがあります。鉄弦もこの方法で打ちます。

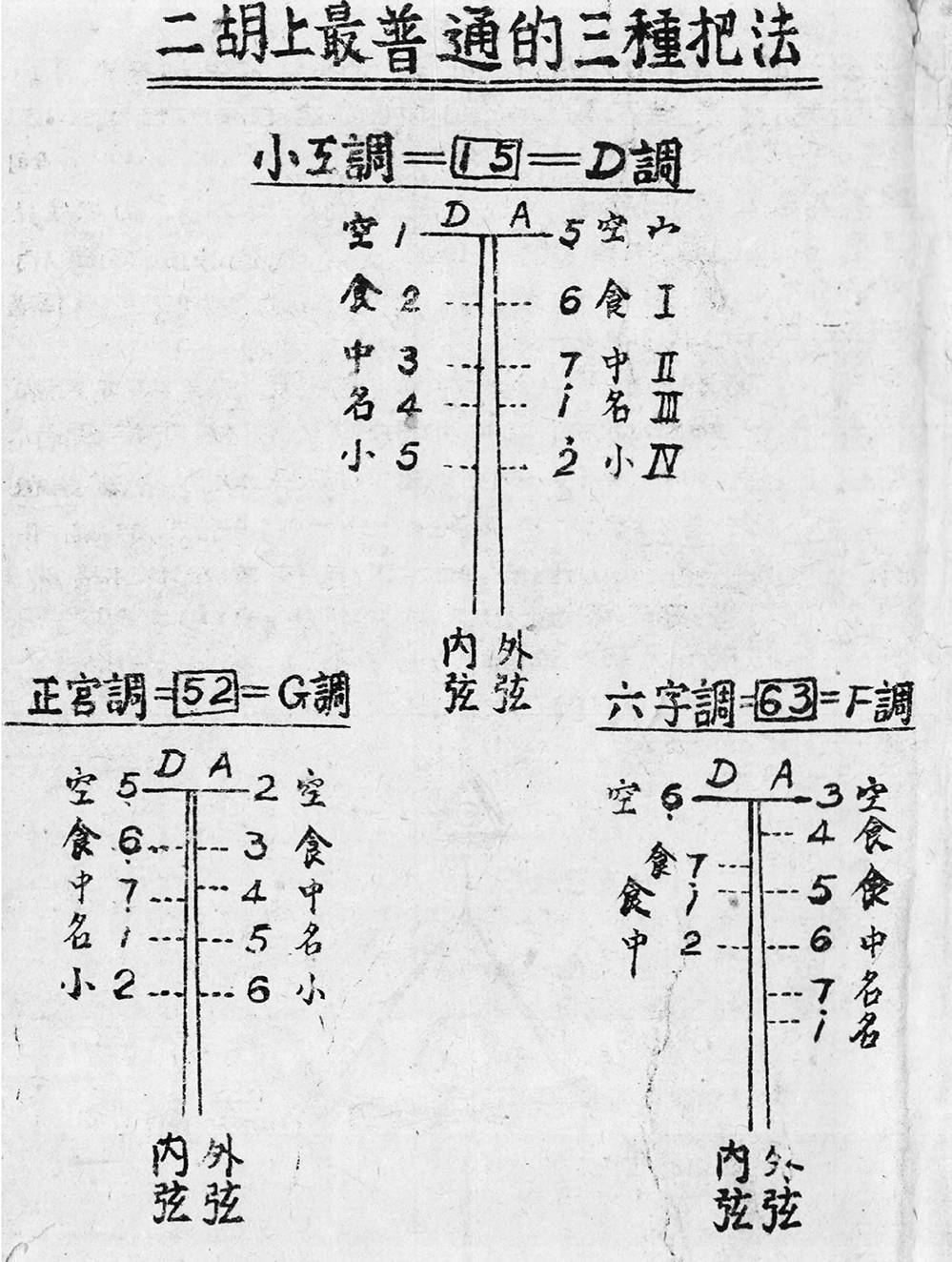

弦上の音程の位置は「把位(bǎ wèi)」と言います。下に図示されていますが、これは劉天華の弟子・儲師竹が民国期に出版した本に載せられていたもので、小店の出版にも所収しています。

二胡数字譜はまず調性を確認することで把位を把握します。調性によって配置が変わります。空弦は西洋理論とは違う意味で「主音」で「基調音」と言った方が近いかもしれません。そのため調性についても意味合いが変わり、古典においてはF調が指定されていれば、それは北方戯劇の奏法となることを想定せねばならず、G調であれば南方劇の特徴を有します。単に音の配置がずれているわけではありません。様式も変化します。しかし近現代作品の多くや西洋曲では当てはまりません。

図示されている箇所は基本ポジションで「第一把位」と言います。必要な場合、滑って(滑音という)下り「第二把位」に達します。その位置は、外弦の位置で示すとD調では6から1です。人差し指、中国語では食指、食指を動かすなどの諺もありますが、譜記号では「一指」これを1に合わせます。古典では極めて少数の例外以外は間違いなくここへ移動します。「第三把位」は同じく5です。これが周少梅と孫文明が発明した「三把頭奏法」です。G調では外弦3から5そして1と滑ります。F調は古典においては第二把位に達する常識がありません。繰り返しますが、古典においては、です。そして内弦3が書かれていませんが、使用頻度が低いだけで使われます。感覚としては「使わない」と理解しておき、例外的指示があれば使用というイメージです。内弦の扱いは肝なので大事なのですが、頭には「使わない」と洗脳しておきます。この感覚が大事なので教育上ここで3は記載していないと思われます。専門家用の譜であっても大抵注記があります。注記無しは空弦と決まっています。空弦は調性に関係なく優先されます。

楽曲の場合、どちらの弦を使うかは表現重視で決まっています。例えば、劉天華の「病中吟」の5~14小節に幾つか見られる "3"は、いずれも外弦で演奏します。しかしこれは内弦の方が演奏しやすいです。外弦が指定されているせいで、左手は上下に激しく動くことになり、跳躍が多く難しくなります。最初の1,2小節は内弦で演奏されるので、雰囲気に落ち着きがあります。それゆえそれ以降の心の揺れ動きを表現する3の跳躍が強調されることになり、楽曲が目的とする表現に貢献しています。

外弦の第二把位で演奏できる箇所を内弦の第三把位に移して演奏する場合もあります。この場合は大抵注記があります。外弦は明瞭な音ですが、内弦のそれは深い音がします。バイオリンの場合は弦が4本ありますが、かなり粒を揃えていますので隣の弦に渡っていっても二胡程の違いはありません。全くないわけではありませんので、旋律の一定感を失わないために換弦しない指定がなされる場合もあります。曲全体ともなると少なく、有名なものではバッハの組曲第3番のエア「G線上のアリア」があります。 換弦による不要な躍動感を持たせないことで静謐な表現を得ています。一筆書きのような滑らかさも得ています。二胡はバイオリンに比べると落差がかなり大きいです。二胡の2つの弦はあたかも女声と男声のような違いがあります。違った個性の弦が1つずつ付いています。デュエット的対比を善用し、それを活かした曲作りになっています。換弦は二胡の醍醐味の1つです。

換弦による不要な躍動感を持たせないことで静謐な表現を得ています。一筆書きのような滑らかさも得ています。二胡はバイオリンに比べると落差がかなり大きいです。二胡の2つの弦はあたかも女声と男声のような違いがあります。違った個性の弦が1つずつ付いています。デュエット的対比を善用し、それを活かした曲作りになっています。換弦は二胡の醍醐味の1つです。

烛影揺紅(zhu-ying-yao-hong:劉天華作)の引子(yin-zi:序奏)部の最後の2小節は繰り返しで、それぞれの小節で"2"が3回使われています。1つの奏法では、最初の"2"は内弦を奏し、次は外空弦、最後は内弦を使います。全部空弦、全部内弦で奏することも可能です。どれも間違っているわけではありません。音響効果がかなり違いますので、以降の部分に大きな影響を与えます。使っている楽器の個性によっても変わってきそうです。

外空弦と内弦の選択がこのような影響を及ぼすので、ある決まった様式の範囲で演奏される地方の民族音楽にあっては、選択の自由が与えられていない場合があります。これは楽曲が古いか新しいかに関わりなくあります。すでに様式は伝統的に決まっているので、楽譜に符号が明記されないことが多くあります。符号の記載がないもう1つの理由は、味付けや装飾音の使い方が演奏者各自に委ねられているというものです。結局のところ自由があるのかないのかわかりにくいのですが、要するに曲の雰囲気とか様式、基本的な技巧の扱いは決まっているものの、それらの素材をどう扱い発展させていくかは各演奏者が決める自由も与えられています。このように話すと難しそうにも思えるのですが意外と簡単なので詳細を解説するようなものはなく、ある程度やれば自ずと勘でわかってきます。