響き ~ 中国音楽の再生と録音 - 二胡弦堂

電源編へ戻る

電源編へ戻る

響きが感じられない音は聞き苦しいものです。反響も同時に録ったり、後で加えたりされます。反響はやり方にもよるのでしょうけれども基本的に二胡の良さを失わせると思います(商業録音で何らかの意図がある場合はその限りではありませんが)。中国の古い劇場など行きますとかなりデッドな空間が多いので、中国に残響を利用するといった文化はないと思います。もちろん全くないわけではありませんが、少なくとも残響に頼った音作りはしていないし、胴鳴りを使う西洋の弦楽器とも違って響きのようなものに目を向けませんので、音に対する考え方が根本的に違っているのは確かです。西洋中心で作られている機材や付帯した機能を利用する時に合わないこともあります。残響に関係することはおそらくかなり奥が深く、西洋的ホールの豊かな響きに関してはこれは古くからあるドーム形建築に由来するのではないかと思われます。

ドームの語源は、古代ギリシャ語の「家、住居」を意味するdomosが由来で、これがラテン語で「神の家」を意味するドゥオーモ duomoになったとされています。イタリア語で教会のことです。ドームがシンボルであったことがわかります。 教会建築の由来はローマの神々を祀る神殿パンテオンとされ、その巨大なドームは現在に至るまで約2000年現存しています。ローマ帝政期には皇帝が最高神祇官を兼務するようになり、主教として祭祀を司っていました。しかし1世紀には皇帝一族にキリスト教への改宗者が出るようになり、3世紀には異教の神官職に就くのを拒む皇帝まで出るようになりました。しかしローマ司教は異なり、ローマ人由来の宗教的慣行、僧服や儀礼など多くを取り入れ、ついにローマ司教自身が最高神祇官の地位を継承して教皇になり現代に至っています。この過程でローマの神殿は教会に改装されていき、現代の新築の教会もローマ式の建築様式が基本になっています。一方、オリエントの神殿はジッグラトと呼ばれる高台の建築を特徴としていました。つまり、東洋では地面を高くし、西洋では屋根を高くする(ドーム)という違いがあったということです。オリエントでは神官団が高い地位にあり、民を上から見下ろしていました。ギリシャ・ローマの民主主義的文化においては最高神祇官であっても、民と共に天からの声を聞きました。ローマの最高神祇官は名誉職で元来権力を持っていませんでした。4世紀にメソポタミアが衰退し、バビロン神官団が彼らの(世界の宗教の総帥としての)地位の売却先を探した時に候補としてコンスタンティノープル、エジプト・アレクサンドリアの教会が手を挙げましたが、ローマ教会が最も高額を提示したのでここが買収し以降、十字架やミサなどバビロン神官団特有のものが導入されオリエント的要素も強めていきました。背教してゆくキリスト教世界に反発する流れから6世紀にイスラム教が興り、ドーム建築も継承されました。現存する最も古いモスクは8世紀に教会から改装されたウマイヤ・モスクです。イスラムでは世界の終わりにイエス・キリストの再臨がこのウマイヤ・モスクにおいて実現すると信じられています。コーランを読むとイスラムはキリスト教の亜流であることがわかります。マホメットはエルサレムから昇天したとされています。コーランというのは背教して腐敗したユダヤ教やキリスト教を批判するために書かれたもので、分厚い本ですが内容はほとんど既存の古い宗教に対する批判に終始しています。

教会建築の由来はローマの神々を祀る神殿パンテオンとされ、その巨大なドームは現在に至るまで約2000年現存しています。ローマ帝政期には皇帝が最高神祇官を兼務するようになり、主教として祭祀を司っていました。しかし1世紀には皇帝一族にキリスト教への改宗者が出るようになり、3世紀には異教の神官職に就くのを拒む皇帝まで出るようになりました。しかしローマ司教は異なり、ローマ人由来の宗教的慣行、僧服や儀礼など多くを取り入れ、ついにローマ司教自身が最高神祇官の地位を継承して教皇になり現代に至っています。この過程でローマの神殿は教会に改装されていき、現代の新築の教会もローマ式の建築様式が基本になっています。一方、オリエントの神殿はジッグラトと呼ばれる高台の建築を特徴としていました。つまり、東洋では地面を高くし、西洋では屋根を高くする(ドーム)という違いがあったということです。オリエントでは神官団が高い地位にあり、民を上から見下ろしていました。ギリシャ・ローマの民主主義的文化においては最高神祇官であっても、民と共に天からの声を聞きました。ローマの最高神祇官は名誉職で元来権力を持っていませんでした。4世紀にメソポタミアが衰退し、バビロン神官団が彼らの(世界の宗教の総帥としての)地位の売却先を探した時に候補としてコンスタンティノープル、エジプト・アレクサンドリアの教会が手を挙げましたが、ローマ教会が最も高額を提示したのでここが買収し以降、十字架やミサなどバビロン神官団特有のものが導入されオリエント的要素も強めていきました。背教してゆくキリスト教世界に反発する流れから6世紀にイスラム教が興り、ドーム建築も継承されました。現存する最も古いモスクは8世紀に教会から改装されたウマイヤ・モスクです。イスラムでは世界の終わりにイエス・キリストの再臨がこのウマイヤ・モスクにおいて実現すると信じられています。コーランを読むとイスラムはキリスト教の亜流であることがわかります。マホメットはエルサレムから昇天したとされています。コーランというのは背教して腐敗したユダヤ教やキリスト教を批判するために書かれたもので、分厚い本ですが内容はほとんど既存の古い宗教に対する批判に終始しています。 また、イサクとアラブ人の始祖イシュマエル(アラビア語ではイスマーイール)はアブラハムの異母兄弟で、イサクの子がユダヤ人の始祖ヤコブです。

また、イサクとアラブ人の始祖イシュマエル(アラビア語ではイスマーイール)はアブラハムの異母兄弟で、イサクの子がユダヤ人の始祖ヤコブです。

建築音響の観点から、キリスト教やイスラム教は「汎ローマ」に属し、オリエントはジッグラトの総本山・バベルの塔にちなみ「汎バビロン」と分類できるでしょう(宗教学においては異なります)。現在、ジッグラトに登るとか、別の人が上に登って叫んだのを見るとか、そういうことができそうなのは南米ぐらいなのでしょうか。残念ながらまだ見に行ったことがないのでジッグラト音響を体感できていないのは残念です。唯一、アンコール・ワットには登りましたが、どうなんでしょうね、よく分からなかったですね。日本であれば古墳ですが入れませんし、入場できたとしても木に覆われているので音響を体感するのは困難です。中華では北京の天壇があります。しかもここは音響で有名です。そのため人々が円丘壇の中央に立って声を発するという光景は毎日見られるし、下の方で音を確認する人もたくさんいます。これはまず先入観として響きだと、リバーブなのだという意識があれば聞いても全くわかりません。しかし古い京劇院に行けば共通点は見つかるかもしれません。響きはしないが通る音です。響くと不明瞭になるので良しとしないような音です。西方の音を聞きに行く場合は、モスクは異教徒を入れないのが基本なので、もし入る場合はイスタンブールに行かねばならないのかもしれません。しかしここの建築も元は教会でした。教会は「主はどのような人でも受け入れられます」というようなことを言いますので入場しやすいでしょう。いずれにしても古いところを見に行くべきでしょう。 例えば東京であれば、御茶の水にあります東京復活大聖堂があります。毎日午後から見学できます。ネット上であれば正教会聖歌の中の東京聖歌隊の方で聴くことができます。北京であれば四大聖堂と呼ばれる古い教会があって新街口楽器街から歩行圏内にも西堂と北堂があり観光でも訪問できます。これらの建築を訪問して感じられるのは、とにかく響かないということです。しかも人がほとんど入っていないのに響きません。写真例は西堂の様子ですが、これだけの大きさであればそれなりに反響がありそうな感じなのですが、かなりデッドです。

例えば東京であれば、御茶の水にあります東京復活大聖堂があります。毎日午後から見学できます。ネット上であれば正教会聖歌の中の東京聖歌隊の方で聴くことができます。北京であれば四大聖堂と呼ばれる古い教会があって新街口楽器街から歩行圏内にも西堂と北堂があり観光でも訪問できます。これらの建築を訪問して感じられるのは、とにかく響かないということです。しかも人がほとんど入っていないのに響きません。写真例は西堂の様子ですが、これだけの大きさであればそれなりに反響がありそうな感じなのですが、かなりデッドです。 東洋人が響きを好まないから北京の教会は響かないのかもしれない、しかし西堂の最前部に行くと、そこだけ残響が多い設計にしてあります。全くデッドなのではなく、音が発する地点では反響が多いが、そのすぐ外では響かないということです。

東洋人が響きを好まないから北京の教会は響かないのかもしれない、しかし西堂の最前部に行くと、そこだけ残響が多い設計にしてあります。全くデッドなのではなく、音が発する地点では反響が多いが、そのすぐ外では響かないということです。

イスラム宮廷音楽、ベリーダンスが有名ですが、こういうものであるとか、アンダルシアの洞窟を掘りぬいたバルで披露されるフラメンコなどはオリエント由来であるにも関わらず汎ローマ的なのはイスラムというフィルターを通しているからでしょう。かといって東方が響きを重視しないということはなく、中華においては古くはシルクロードよりもたらされた二胡は、ウィグルにおいては共鳴弦が取り付けられてハーモニー的に響かせていました。しかしこれは空間の響きとは違います。そうであれば、中国音楽においてアンビエンスマイクを立てて空間の響きを録ることの是非を考えなければなりません。もちろん二胡にリバーブが効いていたからといって一律に問題視するものではありませんが、本来の響きとはかけ離れる可能性は多分にあるということは念頭に置いておかねばなりません。リバーブを入れればサウンドがリッチになります。響きを足していなければ狭いところで演奏している感じが強く出るのに対し、盛大に響かせた方が巨大な空間で演奏しているように感じられるので、録音を立派なものとして提示しようとするならばリバーブは重要です。一方、真実を録ることを重視して反響を含めないというのも違和感があります。

共鳴弦はピッチをずらします。文化的には中国南方から派生したバリ島のガムランは半音ずらした楽器を一対としてユニゾンで演奏します。響きは主体的に用意する、周囲の環境は使わない、これが東洋の基本的な響きの概念なのでしょう。二胡はどうなのでしょうか。二胡は元よりかなり雑多な音を出します。二胡のスペクトラムグラフで音の成分は大体400~5kHzぐらの帯域に限定されておりそれほど広い帯域を持ってはいません。しかしグラフで明確化された以外の帯域にも何らかの響きが存在します。その主要成分以外の部分をどのように扱うかは重要なように思います。 日本の和楽器では双指向性のリボンマイクが使われていたので、これは中国楽器においてもかなり有力な方法の可能性が高いと思います。

日本の和楽器では双指向性のリボンマイクが使われていたので、これは中国楽器においてもかなり有力な方法の可能性が高いと思います。

屋外で演奏するのがメインという環境ではウィグル二胡のように共鳴弦、しかし二胡はそれ以外の中華のあらゆる二弦の楽器と同様、室内という概念が出てきてから共鳴弦を外しました。それは劇場が使われるようになったこととも無関係ではなさそうです。中華の劇場は、舞台だけ屋根の下で客席は野外(日本にもこういうスタイルの舞台があります。上写真例は千駄ヶ谷・鳩森八幡神社 能楽殿です。このような能舞台は比較的新しい靖国神社にもあります)、邸宅では舞台が奥座敷でゲストは中庭(下両側の写真参照)という具合に舞台は室内、聴衆は屋外でした。やがてその構成はそのままに、舞台をさらに大きな建物に入れる入れ籠(いれこ)式として、客席の全体も建物内に入れるようになりました。舞台の上部には天蓋(半円形の覆い)を吊ることで音を響かせていました。能舞台は舞台奥に松の木が描かれていますが、反響しますので鏡板と言い、床と天井に挟まれた空間で響きを作っていました。西洋のように客席も含めた建物全体で響かせるのとは違う効果があります。

客席は屋外が理想ですので、全体が室内の劇場も天井が高い構造、仮想的に屋外という概念で設計されています。ウィグルで見られる元にはあった共鳴弦は楽器が主体的に響きを作るものでしたが、劇場も舞台の部分だけで主体的に響きを作り、それを客席に届けるという特徴が東洋では好まれたのだろうと思います。しかし反響を生み出すためのリバーブは西洋の概念で作ってありますし、現在の二胡は劇場の伴奏楽器ではなくなっている位置付けの難しい楽器になってしまっています。それでも残響の問題を考える時には劇場の概念は重要だと思います。中華の劇場の残響は原音に付帯し、リリース(減衰)が早い響きが特徴です。

客席は屋外が理想ですので、全体が室内の劇場も天井が高い構造、仮想的に屋外という概念で設計されています。ウィグルで見られる元にはあった共鳴弦は楽器が主体的に響きを作るものでしたが、劇場も舞台の部分だけで主体的に響きを作り、それを客席に届けるという特徴が東洋では好まれたのだろうと思います。しかし反響を生み出すためのリバーブは西洋の概念で作ってありますし、現在の二胡は劇場の伴奏楽器ではなくなっている位置付けの難しい楽器になってしまっています。それでも残響の問題を考える時には劇場の概念は重要だと思います。中華の劇場の残響は原音に付帯し、リリース(減衰)が早い響きが特徴です。

中華の劇場の全体が屋内という場合、伝統的な建築例は天津広東会館(上の写真)ですが、舞台の中に天蓋があるのがわかります。建物の天井も一部ドーム型になっています。舞台の周囲は開放的で仮想的に屋外になっているのがわかります。

中華の劇場の全体が屋内という場合、伝統的な建築例は天津広東会館(上の写真)ですが、舞台の中に天蓋があるのがわかります。建物の天井も一部ドーム型になっています。舞台の周囲は開放的で仮想的に屋外になっているのがわかります。 客席はテーブルが3列しかない、奥行きのないスペースです。しかしその後方はまた屋内のようになっていて、かなり奥までまた3列あります。もしこれが6列全部開放空間にあったら音が届きにくいのかもしれません。また2階席も遠くなります。

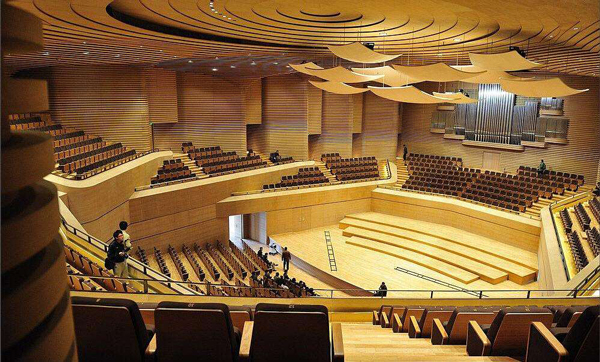

客席はテーブルが3列しかない、奥行きのないスペースです。しかしその後方はまた屋内のようになっていて、かなり奥までまた3列あります。もしこれが6列全部開放空間にあったら音が届きにくいのかもしれません。また2階席も遠くなります。 北京・故宮に西太后専用の京劇舞台があり(左写真)、ここも舞台に対して向かい合う建物との距離はそんなにありません。建物を一続きに繋げず、間に屋外を挟んでいます。故宮のこの舞台の場合は完全に屋外です。一旦、建物の外に放出された音をまた建物内に取り込むような構造です。教会やモスクは周辺に天井の低い回廊がありますが、これは中華の劇場の後部座席と似ています。同じ天津にあります西洋音楽用のホール・天津大劇院(右写真)は、多数の天蓋が付いているものの球体の向きが逆です。これは響きを作るものではなく反射させるためのものですから、似ているようですが効果は全く異なります。ロンドンロイヤル・アルバート・ホール(右写真)にも似たような構造物が吊ってあります。空間全体の反響をある程度デッドにして、直接音を散らしています。

北京・故宮に西太后専用の京劇舞台があり(左写真)、ここも舞台に対して向かい合う建物との距離はそんなにありません。建物を一続きに繋げず、間に屋外を挟んでいます。故宮のこの舞台の場合は完全に屋外です。一旦、建物の外に放出された音をまた建物内に取り込むような構造です。教会やモスクは周辺に天井の低い回廊がありますが、これは中華の劇場の後部座席と似ています。同じ天津にあります西洋音楽用のホール・天津大劇院(右写真)は、多数の天蓋が付いているものの球体の向きが逆です。これは響きを作るものではなく反射させるためのものですから、似ているようですが効果は全く異なります。ロンドンロイヤル・アルバート・ホール(右写真)にも似たような構造物が吊ってあります。空間全体の反響をある程度デッドにして、直接音を散らしています。 同じ現代的ホールでも、新宿にあります東京オペラシティ・コンサートホール:タケミツ メモリアルでは、ドーム型の四角錐の窪みを9つ使っています。

同じ現代的ホールでも、新宿にあります東京オペラシティ・コンサートホール:タケミツ メモリアルでは、ドーム型の四角錐の窪みを9つ使っています。

響きの観点から理想的な環境はまず第一に「天井が高い」これは東西を問いませんが、周囲に壁があるのは好ましいようです。北京天壇の音響効果を持つ古代施設の1つで、壁沿いに音を這わせて伝達するという構造の場所がありますが、そこは屋外です。円形の空間で多数の役人が密集して立っていても前で発した小さな声が後ろまで明瞭に聞こえるとされます。古代ギリシャの円形劇場も屋外ですが、舞台はすり鉢型の底にあり、声はいかに小さくとも最上段まではっきり聴こえると言われています。劇場自体が一種のホーンになっています。舞台まで入れるところであれば観光客が実際に劇場の音響を試すこともあるようですが、当時は古代の俳優がつけていた巨大な面もホーン構造になっていたようで、面が大きいだけでなく、演技も大仰で最上段の客席であれはっきり状況を認識できたと言われています。 ギリシャ演芸は今尚この文化を引き継いでおり、代表的なものとしてはマリア・カラス Maria Callasが有名です。ディミトリ・ミトロプーロス Dimitris Mitropoulosの化けが出たような表現に圧倒されるためにミトロプーロス専用のオーディオをチューニングする強者もいます。ミトロプーロスにとって劇場とは最後列の隅にまでインパクトを与えるべき場所だったのでしょう。インドネシア・バリ島の山奥にあるウブドゥの王宮では週2回演奏会がありますが、これも屋外で城壁?に囲まれた中庭で演奏されます。写真はバンコク訪問時に楽団の練習に参加した時の会場ですが、天井は人間の身長の倍ぐらいはあってドーム型でした。

ギリシャ演芸は今尚この文化を引き継いでおり、代表的なものとしてはマリア・カラス Maria Callasが有名です。ディミトリ・ミトロプーロス Dimitris Mitropoulosの化けが出たような表現に圧倒されるためにミトロプーロス専用のオーディオをチューニングする強者もいます。ミトロプーロスにとって劇場とは最後列の隅にまでインパクトを与えるべき場所だったのでしょう。インドネシア・バリ島の山奥にあるウブドゥの王宮では週2回演奏会がありますが、これも屋外で城壁?に囲まれた中庭で演奏されます。写真はバンコク訪問時に楽団の練習に参加した時の会場ですが、天井は人間の身長の倍ぐらいはあってドーム型でした。

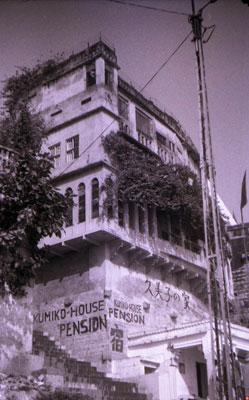

側面の壁も向かい合う平行は好ましくなく不要な反響が出る原因になります。インド・バラナシ(ガンジス河の沐浴で有名)に久美子ハウス(左写真)という安宿があり、ここに投宿すると時々シタールコンサートの案内が来ます。夜は治安に問題があるので宿の皆さんで団体になって演奏会場へ向います。 「団体じゃないと危ないから」などと言って集客します。集客はシタールを習っている人たちでやりますが彼らも久美子ハウスに投宿しています。すぐ近くなので1分ぐらいで到着です。親父によるこだわりに満ちた会場は一見スクエアな、どこにでもあるような空間ですが、実際のところ不思議な造形であって、中の壁が明らかに歪んでいます。20世紀の人間が想像する、のび太の机の引き出しの中的空間の歪みであって、その意図は平行面を一切作らないことにあります。

「団体じゃないと危ないから」などと言って集客します。集客はシタールを習っている人たちでやりますが彼らも久美子ハウスに投宿しています。すぐ近くなので1分ぐらいで到着です。親父によるこだわりに満ちた会場は一見スクエアな、どこにでもあるような空間ですが、実際のところ不思議な造形であって、中の壁が明らかに歪んでいます。20世紀の人間が想像する、のび太の机の引き出しの中的空間の歪みであって、その意図は平行面を一切作らないことにあります。 親父のポジショニングも決まっており、その配置によるシタール演奏を楽しむ趣向です。ここもかなり高い天井でした。

親父のポジショニングも決まっており、その配置によるシタール演奏を楽しむ趣向です。ここもかなり高い天井でした。

一般家庭の場合、室内に雑多な様々な物が置かれています。これは音響の観点から良いとされています。ぶつかった音が複雑に反射したり吸収したりするからです。日本の家屋は天井が低いのが難点です。そこで個人でレコーディングを仕事にしているような人たちは布を天井に多数使うという場合があります。かなり上からの圧迫感がありますがやむを得ません。こんな風に録音をすると決めた場所に人工的な工夫を施すことがあります。ウィーン楽友協会大ホール(ムジークフェラインザール)には壁に金の彫像が多数あります。同ホールの音響が優れている理由の1つとしてこの彫像に当った音が乱反射することが指摘されています。録音する位置とか向きとか、どんな椅子に座って覆いをどうするかといったようなことも関係あります。椅子や床全面に無垢材を採用することに拘ったホールもあります。出された音が建物内で反響する時の1回目の反射を「一次反射」と言います。スピーカーをステレオで設置した場合、一次反射は両側の壁に当たりますので、響きをコントロールするために、ここに吸音材を貼ったり置いたりして対策することがあります。また吸音材メーカーからは、スピーカーの背後や横にも吸音材を推奨されることがあります。大きなホールでは舞台の奥に分厚いカーテンを吊っているところが多くあります。音響機器の発達で自宅で録音する人も増えましたが、それでも部屋の響きまで整えるのはコスト面からもすごく大変なことです。専用の部屋を1つ用意して工事というのも簡単なことではありません。それで、マイクの周囲を吸音材の衝立で囲み、マイクに向けて出された音を反響させない、部屋自体がある程度反響しても衝立で防御できるという「リフレクション・フィルター」というものも市販されています。部屋全体を対策するよりはるかにコンパクトで簡単です。それなりの大きさはあるので持ち運びは大変ですが、ライブでも使えるでしょう。そこで効果は限定的ですが無いよりははるかに良いということで、小さいものも販売されています。音を柔らかいものに当てると高域が減衰しやすいなど難しい問題もあるので、高音質なものは安くありません。

壁がコンクリートで響きやすいのに静かな環境が欲しいオフィスでは、天井に吸音ボードを貼るのが普通になっています。石膏ボードに孔がたくさん開けてあるものもあります。孔は音を吸います。そして中にグラスウールなどを敷き詰めておけば音を吸うし、断熱にもなります。中華の劇場が向かい合う建物で音を受けるのも、孔が音を吸う原理を応用したものでしょうし、建物間での響きも計算されているのでしょう。日本の能舞台は床下に大小様々な壺が5つ程置いてあり、地面を少し掘って安定をよくしたところに斜めに向きはバラバラに配置されています。足踏みして音を出した時に響くように設計されています。ギリシャの円形劇場は客席の下に銅壺がギリシャ音階に調律されて置かれていました。このようなものを「ヘルムホルツの共鳴器」と総称しています。現代の教会やレコーディングスタジオにも採用されることがあります。

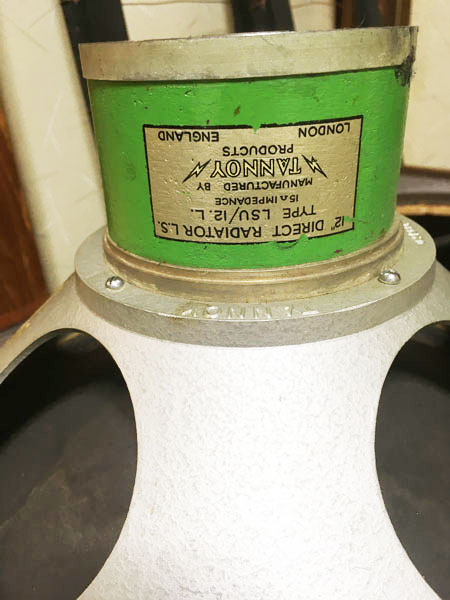

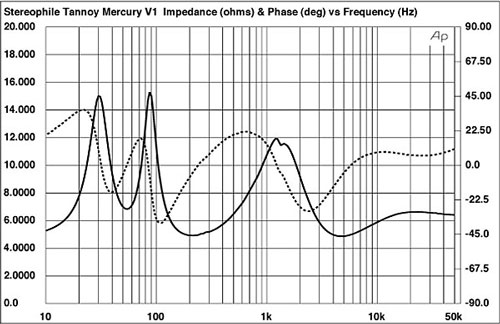

PAはそれなりに大きな会場で拡音しますが、スピーカーから出た音というのは距離が離れると高域が減衰します。そうすると技術的な観点から劣化と見なされることがあり、イコライザーなどを使って修正したりする現場があります。その場合でよく見受けられるのは係員に会場を徘徊させ、スペクトラム・アナライザーで周波数を測定し、状態を無線で連絡したりするような方法です(ハウリング対策の場合もあります)。ここまでするかどうかは何を提供するのかも関係ありますが、いずれにしてもより良い品質を提供するのは難しいものです。 難しさの1つの要素として、人間の耳は単純ではない、データ上は優良な筈なのに聴感的に良くないということが往々にしてあります。そのため特性がフラットでないスピーカー・ユニットは結構あります。英国のタンノイ Tannoyやグッドマン Goodmanなどが有名です。100Hzぐらいの低域にピークがあり中域は失われています。データを見ると不良とも思えますが、ところがこれを以てクラシックは最良だとされています。さらに距離を空けて音楽を聴くと高域はやはり減衰します。もはや総崩れの感がありますが、しかしこれが熱狂的支持を集めています。崩れているから良いわけではもちろんありません。測定機で特性を測ってOKだったら優れているかというとそれはわからない、崩れていても快適なものとそうでないものがあります。蓄音機の音はかなりレンジが狭いのですが、しかしある意味、CDなどとは比較にならないぐらいの美音です。自然な減衰が発生するのであればほっておくのが普通です。大きな会場で大きなスピーカーユニットを使うのは大抵良くないと言われます。会場はどの位置でもそれなりに聞けなければなりませんが、大きなスピーカーは良い音が聴けるエリアが狭い、小さいユニットの方がカバー範囲が大きいとされます。人間の耳でこういう印象になることが多いようです。1877年、音響学を確立した英国の物理学者 レイリー卿(1842~1919)は「音響について知るには、耳が最終的な手段である」「直接的であれ、または間接的であれ、音に関する問題はすべて、耳という器官を通じて論じられる必要がある。それ以外の議論はすべて無駄である」という言葉を残しています。一方で測定も重要でRupert Neveは「私の音響的見地から言わせてもらうと、サウンドデザインは100kHz付近までクリーンな音を維持すべきと考える。その辺りまで音が伸びていると、そのサウンドは温かく濃密で、スイートに感じられるんだ。理由は分からない」と言っています。しかしこの理由もわかってきていて、高域で位相が合えばそれより低い帯域でも誤差はない、100kHzあたりまで合っていればかなり優れた特性になるからです。蓄音機は帯域が狭いですが、この場合でも位相さえ合っていれば温かく濃密でスイートなのでしょう。

難しさの1つの要素として、人間の耳は単純ではない、データ上は優良な筈なのに聴感的に良くないということが往々にしてあります。そのため特性がフラットでないスピーカー・ユニットは結構あります。英国のタンノイ Tannoyやグッドマン Goodmanなどが有名です。100Hzぐらいの低域にピークがあり中域は失われています。データを見ると不良とも思えますが、ところがこれを以てクラシックは最良だとされています。さらに距離を空けて音楽を聴くと高域はやはり減衰します。もはや総崩れの感がありますが、しかしこれが熱狂的支持を集めています。崩れているから良いわけではもちろんありません。測定機で特性を測ってOKだったら優れているかというとそれはわからない、崩れていても快適なものとそうでないものがあります。蓄音機の音はかなりレンジが狭いのですが、しかしある意味、CDなどとは比較にならないぐらいの美音です。自然な減衰が発生するのであればほっておくのが普通です。大きな会場で大きなスピーカーユニットを使うのは大抵良くないと言われます。会場はどの位置でもそれなりに聞けなければなりませんが、大きなスピーカーは良い音が聴けるエリアが狭い、小さいユニットの方がカバー範囲が大きいとされます。人間の耳でこういう印象になることが多いようです。1877年、音響学を確立した英国の物理学者 レイリー卿(1842~1919)は「音響について知るには、耳が最終的な手段である」「直接的であれ、または間接的であれ、音に関する問題はすべて、耳という器官を通じて論じられる必要がある。それ以外の議論はすべて無駄である」という言葉を残しています。一方で測定も重要でRupert Neveは「私の音響的見地から言わせてもらうと、サウンドデザインは100kHz付近までクリーンな音を維持すべきと考える。その辺りまで音が伸びていると、そのサウンドは温かく濃密で、スイートに感じられるんだ。理由は分からない」と言っています。しかしこの理由もわかってきていて、高域で位相が合えばそれより低い帯域でも誤差はない、100kHzあたりまで合っていればかなり優れた特性になるからです。蓄音機は帯域が狭いですが、この場合でも位相さえ合っていれば温かく濃密でスイートなのでしょう。

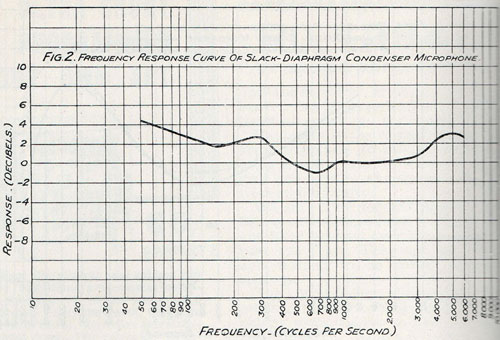

BBCが1933年に使っていたマイクの特性です。

BBCが1933年に使っていたマイクの特性です。 最近のタンノイの特性です。大筋では昔から変わっていません。

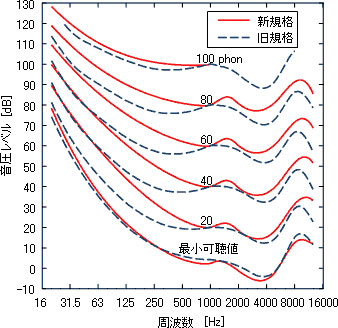

最近のタンノイの特性です。大筋では昔から変わっていません。 産業技術総合研究所が提供しているフレッチャー・マンソンの等感度曲線です。下がっているところがよく聞こえるということです。このグラフの補正を掛けると人間の耳にとってフラットに感じられるので、多くのマイクやスピーカーはこのカーブを参考に作られています。

産業技術総合研究所が提供しているフレッチャー・マンソンの等感度曲線です。下がっているところがよく聞こえるということです。このグラフの補正を掛けると人間の耳にとってフラットに感じられるので、多くのマイクやスピーカーはこのカーブを参考に作られています。

古いオーディオにはラウドネス補正のスイッチがついていて、フレッチャー・マンソンの等感度曲線に沿ってイコライズするようになっている機能がありましたし、それはやがてラウドネス補正とはまた違うドルビーというものに変わりました(ドルビーは本来ノイズを消すものです)。 テープにはサーというヒスノイズがあります。これを退治するために音源を一旦コンプレッションし、それをまた戻すコンパンションという手法がロンドン・アビーロード・スタジオ(Abbey Road Studios)で開発され特許が取得されました。TG12321ユニットで実用化されましたが、しかしコンプして戻していないサウンドは「美しい高周波帯が強調されて空気感と高揚感を演出してくれ、これがミックス時に楽器の音のヌケを良くしてくれる」ということに気がついたので本来と違う使い方がされるようになっていきました。これを数年後にレイ・ドルビーがコンパンションに戻して、さらに洗練させたのがドルビー・ノイズリダクションシステムでした。この経緯からこれはノイズを消してラウドネス補正のようなものも掛けるものであることがわかります。これはたいへん優れていたのでテープ録音に使用されていました。そしてやがて民生機にも搭載されるようになりました。コンパンションをさらに全帯域に及ぼして徹底したノイズ対策をしたのがdbxで、これはノイズリダクション機能だけを単体にして販売していました。ドルビーのスイッチ(BとCが選べた)はテープデッキ用なので現代ではほとんど見られなくなっていますが、ドルビーの技術は進歩して現代機器の多くに今尚内蔵されています。写真の例ではJBLの専門店でドルビーの技術が採用されていることを示す最新型テレビが販売されています。

テープにはサーというヒスノイズがあります。これを退治するために音源を一旦コンプレッションし、それをまた戻すコンパンションという手法がロンドン・アビーロード・スタジオ(Abbey Road Studios)で開発され特許が取得されました。TG12321ユニットで実用化されましたが、しかしコンプして戻していないサウンドは「美しい高周波帯が強調されて空気感と高揚感を演出してくれ、これがミックス時に楽器の音のヌケを良くしてくれる」ということに気がついたので本来と違う使い方がされるようになっていきました。これを数年後にレイ・ドルビーがコンパンションに戻して、さらに洗練させたのがドルビー・ノイズリダクションシステムでした。この経緯からこれはノイズを消してラウドネス補正のようなものも掛けるものであることがわかります。これはたいへん優れていたのでテープ録音に使用されていました。そしてやがて民生機にも搭載されるようになりました。コンパンションをさらに全帯域に及ぼして徹底したノイズ対策をしたのがdbxで、これはノイズリダクション機能だけを単体にして販売していました。ドルビーのスイッチ(BとCが選べた)はテープデッキ用なので現代ではほとんど見られなくなっていますが、ドルビーの技術は進歩して現代機器の多くに今尚内蔵されています。写真の例ではJBLの専門店でドルビーの技術が採用されていることを示す最新型テレビが販売されています。

演奏時に発生する空間の残響は録音手法の進歩で積極的に使われなくなっていきました。音かぶりを避けて衝立を立て、また各楽器を個別に録音するようになりました。空間をデッドにして後から響きを追加していました。その響きは、最初期にはスタジオに備えられたエコーチェンバーで生成されました。反響の多い部屋の一方にスピーカーを置いて再生し、それを離れた一方で無指向性マイクで集音するというものです。様々なものを置いて響きをコントロールした専用の部屋が用意されているスタジオが多く、場所がないような環境では臨時にトイレが使われたりしました。気がつかなかった秘書がトイレに入って水を流し、その音がレコードに記録されたままで販売されたこともあります。室内に適切な場所がない場合はマンションの吹き抜けを使った例もあるようです。ドイツのある駅に1932年に設置されたという貯水タンクを利用してエコーチェンバーにする、ネットで音源をアップロードすると代わりにやってくれるというTANK-FXというオンラインサービスがありましたが現在は閉鎖しています。やがて独EMT 140 プレートリバーブが開発されこれは、ベッドぐらいの面積がある巨大な鉄板に音を流しそれをマイクで拾うというもので、振動の影響をすぐに受けるので専用の部屋に設置して隔離し遠隔操作する必要がありました。これがプロスタジオの中で普及した背景には、すでにエコーチェンバー用の部屋があったということと関係があるのかもしれません。もっと一般的なのはスプリングリバーブでこれは各社結構たくさん出していましたので中古市場で容易に見つかります。中にバネを内蔵していてそこに音を流します。

デジタルではレキシコン Lexiconが有名ですが、ソフトウェア・プラグインも含めて結構な種類があります。それぞれ特徴や個性があるので如何に響きというものが難しいのかということを感じさせます。 欧米にはオルガンという文化があります。教会に設置するパイプオルガンは巨大で高価なので、電子オルガンというものが開発されました。米ハモンド Hammondが有名です。これは教会の残響を再現するものですからリバーブが命です。本物の空間の響とは別物ですが、電子オルガン独特の味が愛され本物とは別に評価されてきました。この分野で欧州では、伊ヴァイカウント Viscountが大手です。用途が宗教音楽なので神聖な響きでなければならず、チープなものは容認されません。現在ヴァイカウントはオルガンしか製造していないようですが、以前は単体のリバーブでガンマヴァーヴ GammaVerbというものがありました。サンプリングレートは18bitとありますが、CDの44.1kHzに相当します。姉妹品でボーカル用のDeltaVerbというのもありました。こんなに上品なものが、しかもデジタルで作れるのか「心が洗われる」というのはまさにこれであろうと感動してしまうぐらいの出来です。しかしキャラが明確過ぎて西洋の、それもクラシックでしか使えそうにありません。すべての音を否応なしに神聖な響きに昇華してしまうほどの影響力があります。こういうものをカラオケなどで使うと明らかに場違いで、むしろそこを楽しんでしまうこともできるのかなとも思いますがそれぐらい雰囲気自体を変えてしまいます。これはいささか極端な例ではありますが、それぐらいリバーブだけでもかなりの個性があります。ですから、自分の演奏スタイルを確立していく過程でどういうリバーブを使うのかは重要になりそうです。

欧米にはオルガンという文化があります。教会に設置するパイプオルガンは巨大で高価なので、電子オルガンというものが開発されました。米ハモンド Hammondが有名です。これは教会の残響を再現するものですからリバーブが命です。本物の空間の響とは別物ですが、電子オルガン独特の味が愛され本物とは別に評価されてきました。この分野で欧州では、伊ヴァイカウント Viscountが大手です。用途が宗教音楽なので神聖な響きでなければならず、チープなものは容認されません。現在ヴァイカウントはオルガンしか製造していないようですが、以前は単体のリバーブでガンマヴァーヴ GammaVerbというものがありました。サンプリングレートは18bitとありますが、CDの44.1kHzに相当します。姉妹品でボーカル用のDeltaVerbというのもありました。こんなに上品なものが、しかもデジタルで作れるのか「心が洗われる」というのはまさにこれであろうと感動してしまうぐらいの出来です。しかしキャラが明確過ぎて西洋の、それもクラシックでしか使えそうにありません。すべての音を否応なしに神聖な響きに昇華してしまうほどの影響力があります。こういうものをカラオケなどで使うと明らかに場違いで、むしろそこを楽しんでしまうこともできるのかなとも思いますがそれぐらい雰囲気自体を変えてしまいます。これはいささか極端な例ではありますが、それぐらいリバーブだけでもかなりの個性があります。ですから、自分の演奏スタイルを確立していく過程でどういうリバーブを使うのかは重要になりそうです。

録音に対し一切リバーブを使わないのは違和感を感じます。響きがないのは空間を感じさせないからです。東洋の楽器は西洋と比較して残響が少ないというだけで、全くないわけではありません。それが演奏している場所の響きで補えればいいですが、別の方法としてリバーブを足すということがあります。鮮明な録音では必要以上にマイクと楽器の距離感を感じさせてしまったりすることもあります。他の楽器とミックスする時にリバーブで多少の曖昧さを持たせた方が馴染みやすいので全く使わないのは難しいようです。東洋楽器に使うリバーブでおそらく一番合いそうなものはノンリニアで、理論上でも聴感でもこれぐらいしかない感があります。ゲート・リバーブとも呼ばれます。これは現実には存在しないリバーブでデジタルで生成するものですが、普通リバーブというのは残響が徐々に減衰して消えていきます。それを一定のところで切ってしまいます。最初は音量に応じて残響を響かせるのですが、一定のタイムが経過したら突然響きを完全に断ち切ります。不自然な筈が中華の劇場の特徴とも合うのか、結構自然なのです。本来の使い方は、ドラムを響かせてそれをすぐ切ることで歯切の良さのような効果を得るというものでエフェクト的な使い方で多用されています。これをはっきりと効果を出さないような加減で使用します。東洋楽器にはむしろアコーステックのモデリングの方が合わないように思います。プレートやスプリングはもちろん、ルームやホールも、これらは西洋のホールですから違和感があります。かといって東洋劇場のプリセットはどこにもありません。上記、ガンマヴァーヴも大量のプリセットがありますが、どれも全くダメで、唯一ノンリニアだけ自然でした。結局、響くのは結構なのですが、いつまでもダラダラと響いているのは困るので、そうでないものであれば他にも使えるものはあるかもしれません。

デジタルは便利ですが(リバーブはデジタルでないと難しいですが)、それでもアナログアウトボードが求められる理由の1つとして、倍音(技術方面では高調波)の響きが美しいことが挙げられます。倍音は、ドから1オクターブ上のド(第2高調波)、ソ(第3)、ド、ミ(第5)と上がります。音は空気の振動ですから波のように伝わりますが、基本波を分割して2つに分けると第2高調波、3分割で第3高調波と順に細かくなります。第3、第5高調波は和音を構成する音です。これをどうするかが高調波対策の肝で、あまり響くようだと音が濁るので多くは押さえ込みます。かと言って完全に不要でもなく、倍音はもっと上がると不協和音になりますが、これは天然のものです。ピアノやコンサートホールの響きではこういう音はあるし美しいとされます。デジタルはソフトで加えたりもするのですが、自然に出てくるからそれをどうするかというのはありません。CDとかパソコンの中に入っている音源を一旦外部に出力してアウトボードに通したら無いものが加わるということになります。ケーブルが倍音を持っていたりするし、さらにアナログ機器へ接続ですから、まさにアコースティック楽器として響くのです。響き直すと言った方がいいかもしれません。そうしてあらかじめ作った音源を保存して再生するよりも、再生のたびにアウトボードを経由してスピーカーから放つのが良いとされます。

レベルとミックス編へ