電源 ~ 中国音楽の再生と録音 - 二胡弦堂

機材の回路編へ戻る

機材の回路編へ戻る

電子回路は信号部と電源部に分かれています。信号部では音が通過して増幅や様々な処理が行われます。電源部はその信号部が機能するように所定の電力を供給します。音質の観点から信号部が重要なのは間違いありませんが、実際には電源部の方が影響力が大きいことが多々あります。どんな電源を供給するかが重要で、電源部がしっかり作られたアンプは素晴らしい音が鳴ります。電源部に使うパーツで音が結構変わります。しかし電源部というのは真面目に作るとコストがとてもかかります。大きな電力を扱うのでパーツが大きく高価になるからです。メーカー製はギリギリの規格のものを使っていますが、そのため壊れる場合はたいていここからです。コストダウンになるし、買い替えも促せます。こういう機器を買ったらすぐに蓋を開けて中を見る人がいますが、彼らはたいてい電源部は確認します。全体的に質が低いと電源は気にしませんが、業務機材のような品質であれば、電源は強化して安定的に使いたくなるものです。許容電圧の高いコンデンサーに換えたりして安定性を向上させます。回路の基本設計さえしっかりしていれば音質もかなり向上できます。古いもので調子が悪くなったものだと交換せねばなりませんが、その機器を入手したのは大抵の場合その機器の音が欲しいためなので、あまり音が変わるのは好ましくありません。古い老朽化したパーツを新しいものに変えれば基本的には性能が戻るので独特の魅力的な癖が減って不満を抱く人もいますが、しかしそれは元の音に戻っただけである可能性が高く、大抵の場合、その昔の音を知らないことが多いので補修は難しいものです。電源部のコンデンサーについては国産メーカーであれば上等なので極力変更は避けたいですが、耐圧がギリギリであるとか、もっと容量を増した方が電源が奇麗になる(リップルを除く)という場合は変更していきます。逆に容量を下げて高域特性を高める方向に振る場合もありますが、こういう改造は十分練り上げられた回路を採用している高級機においては避ける方が好ましいと思います。コンデンサーのメーカーを変更するのも音質に変化があります。 業務機材のB電源は24Vが多いですが、電源回路内蔵で100Vや220Vの差込がある他に、その回路をパスして24Vも印加可能なタイプがあります。24Vを外部で作ってその電源を印加するのですが、電源に真空管(整流管)、セレン整流器、高速の或いは旧式のダイオードを使うとかトランスやチョークコイルを使うなどして固有の音を得ることができます。古いヴィンテージアンプの回路を見ますとかなり値の小さいコンデンサーで整流していたりします。しかし昔はコンセントから供給される電源も奇麗で、現代のようにパソコン、冷蔵庫、蛍光灯などの汚染源が少ないのでそれでも良かったようです。しかし電源の供給量は昔も重要で、30年代トーキー映画時代のWEのシステムは必要電力の10倍もの供給が可能な無駄に巨大な電源装置を設置していたと言われています。音というのは無音から突然突発的で大きな音を出すこともあり、映画だとしばしばありがちですがそういう時に急激に電流が流れます。もし定格一杯であれば音の反応が鈍くなります。ところが10倍であれば横綱相撲的にがっつり受けて波波とエネルギーを注ぎ込めます(レギュレーションが良いなどと言います)。現代のハイエンドオーディオでは3倍を目安に強化します。録音機器であれば2倍もあれば十分だと思います。しかしすでに付属のものでそれぐらいのキャパはあるのは一般的だと思います。現代の録音機器だと12V1Aぐらいが多いと思うのですが、それについているアダプターは12V2Aとかそういうものです。1.5Aでもいいと思いますが、このように電流値は余裕を考慮します。電圧も12V平均だけど6~24Vまで使えるとか結構自由があります。電圧が高い方が音は良いですが、故障の危険も高まるので12Vとかせいぜい15Vあたりで使うと思います。12V1A(12W)のものに15Vが使えるので挿すと最大0.8Aになります。電流値が下がるのでレギュレーションは良くなります。

業務機材のB電源は24Vが多いですが、電源回路内蔵で100Vや220Vの差込がある他に、その回路をパスして24Vも印加可能なタイプがあります。24Vを外部で作ってその電源を印加するのですが、電源に真空管(整流管)、セレン整流器、高速の或いは旧式のダイオードを使うとかトランスやチョークコイルを使うなどして固有の音を得ることができます。古いヴィンテージアンプの回路を見ますとかなり値の小さいコンデンサーで整流していたりします。しかし昔はコンセントから供給される電源も奇麗で、現代のようにパソコン、冷蔵庫、蛍光灯などの汚染源が少ないのでそれでも良かったようです。しかし電源の供給量は昔も重要で、30年代トーキー映画時代のWEのシステムは必要電力の10倍もの供給が可能な無駄に巨大な電源装置を設置していたと言われています。音というのは無音から突然突発的で大きな音を出すこともあり、映画だとしばしばありがちですがそういう時に急激に電流が流れます。もし定格一杯であれば音の反応が鈍くなります。ところが10倍であれば横綱相撲的にがっつり受けて波波とエネルギーを注ぎ込めます(レギュレーションが良いなどと言います)。現代のハイエンドオーディオでは3倍を目安に強化します。録音機器であれば2倍もあれば十分だと思います。しかしすでに付属のものでそれぐらいのキャパはあるのは一般的だと思います。現代の録音機器だと12V1Aぐらいが多いと思うのですが、それについているアダプターは12V2Aとかそういうものです。1.5Aでもいいと思いますが、このように電流値は余裕を考慮します。電圧も12V平均だけど6~24Vまで使えるとか結構自由があります。電圧が高い方が音は良いですが、故障の危険も高まるので12Vとかせいぜい15Vあたりで使うと思います。12V1A(12W)のものに15Vが使えるので挿すと最大0.8Aになります。電流値が下がるのでレギュレーションは良くなります。 映画館での再生の場合は大電流ですから、ベル研究所が10倍を採ったということは再生に関してはそれぐらいが完全なのでしょう。電源は電流値を上げると倍々にコスト高ですし、ある程度キャパがあればそれ以上はほとんど変わらないので常識的範囲で組むのが一般的です。

映画館での再生の場合は大電流ですから、ベル研究所が10倍を採ったということは再生に関してはそれぐらいが完全なのでしょう。電源は電流値を上げると倍々にコスト高ですし、ある程度キャパがあればそれ以上はほとんど変わらないので常識的範囲で組むのが一般的です。

たとえ名機であっても古いものでメンテナンスがされていなければ、システムの全体の流れの中でどこかが障害になっていることはあります。使われているパーツはなるべく違うものに変えない方がいいですが、そういうわけにいかないことも多々あります。コンデンサの古いものは容量抜けをおこしていたり、古いパーツを買ってきても始めは使えますがすぐに駄目になるものはあるので、できれば現代のものに変えたいということになってきたりします。生産国を合わせることで対応するしかない場合もあります。抵抗器はそんなに音色が変わるものではないので躊躇わずに新品に変えてしまって良いと思います。ただ素材によって種類があるのでそれは同じものにするべきです。金属皮膜かカーボンが多いと思います。配線は極力交換すべきではありません。これが一番難しい、長さと太さと材質、縒線か単線かでぜんぜん違ってきます。安いアンプを優れたアンプに改造すると謳っているガレージメーカーの多くはこの配線を交換します。すべての値を吟味して設定していきます。名機は絶対に変更すべきではありません。ドイツの古いモジュールで同じアンプを複数の工場で作っていたものがありますが、工場によって音色の傾向が違っていたのはプリント基板や配線の違いによるところが大きいと思います。それぐらい好みとかセンスが表れるところです。仮に端子がボロい、安物がついていると感じても金メッキに変えるなどということはやってはいけません。これも配線の一部ですから値が狂ってしまいます。やるなら全部調整のし直しになってしまいます。一見、無駄とか劣化の原因と思えるものがあっても安易に却下することはできません。この理論からすると、モジュールはコンソールに収めた後の内部配線も計算に入った上で設計されていることになるので、モジュールだけ取りだして使うのは元の設計とは異なることになります。音が変わってくるということです。コンソールは特注ですので組む時に配線の設計は一台一台合わせ込んでいる筈です。あまりに神経質になってもしょうがないのでモジュールはそれなりに使いますが、端子同士を繋ぐケーブルをどうするかとかそういうことで対応することはあると思います。

古いモジュールは有名なもの以外は比較的安価で高品質なものが手に出来ますが、欧州の売り手はプロだし、相当経たってきているものをギリギリOKが出るところで見限って、しかしかなり安いものではドイツ物では1万ぐらいで叩き売ってくるのですが、基本こういうものですからメンテの技術は必須です。そもそもまだ行けるのだったらネットに流さないでしょう。相当コンディションの良いものは高く買ってくれるテックやレコーディングスタジオなどに流されます。いずれの場合も保守技術は不可欠で、そのような技術は相当勉強代を払っていないと身につかないので、安そうに見えてそうではないという、なかなか難しいものです。それで世間では大金を払って現代の業務機を買った方が安全で手堅いなどと言われたりしています。 モジュールを購入する時は既に壊れているものは極力避けます。大体は電源部から壊れていきます。しかしモジュールは外部から24V供給なので多くは電源部はありません(24Vからさらに手を入れるためにB電源用の回路が入っているモジュールも結構あります。ここは故障が多い箇所の1つです)。パーツが変わると音も変わってきます。ここが非常に難しいところで、だいぶん違う音になってしまうのだったらモジュールを入手した意味がなくなってしまうこともありますから、どうしてもパーツの交換が必要になった場合は何に変えるのかということは非常に重要です。40~50年経っているわけですから同じ補修パーツはほぼ手に入りません。それでも内蔵されているものは昔に製造された業務用のパーツですからほとんどは今でも故障なく普通に使えます。とても美しい音で鳴りますが、電解コンデンサーを新しいものに変えるともっと澄んだ音になるので、古いパーツは音に濁りがあったことがわかったりします。故障リスクも考えて安全のため電解コンデンサは全て入れ替えることになるのではないかと思います。数時間の使用で甘い音が出るようになります。モジュールが欧州のものであっても電解は日本製のオーディオグレードが良いでしょう。現行の欧州製よりマッチングが良かったりすることも多々あります。タンタルコンデンサは壊れるとショートするので回路の位置の関係で危ないものは交換します。Taと書いてあって小さいのでわかります。寿命は理論上ないとは言われますが、おかしくなっている、値が大幅に狂っているものがほとんどです。タンタルは音響用のものは手に入りにくいので電解に変えるのが簡単です。電解はノイズがあるなど諸悪の根源のような扱いがされることもありこれを徹底排除したアンプもあります。色付けがない極めて原音に近いものを目指す考え方では電解を嫌う傾向があります。しかし電解は美しい音のものが多いです。

モジュールを購入する時は既に壊れているものは極力避けます。大体は電源部から壊れていきます。しかしモジュールは外部から24V供給なので多くは電源部はありません(24Vからさらに手を入れるためにB電源用の回路が入っているモジュールも結構あります。ここは故障が多い箇所の1つです)。パーツが変わると音も変わってきます。ここが非常に難しいところで、だいぶん違う音になってしまうのだったらモジュールを入手した意味がなくなってしまうこともありますから、どうしてもパーツの交換が必要になった場合は何に変えるのかということは非常に重要です。40~50年経っているわけですから同じ補修パーツはほぼ手に入りません。それでも内蔵されているものは昔に製造された業務用のパーツですからほとんどは今でも故障なく普通に使えます。とても美しい音で鳴りますが、電解コンデンサーを新しいものに変えるともっと澄んだ音になるので、古いパーツは音に濁りがあったことがわかったりします。故障リスクも考えて安全のため電解コンデンサは全て入れ替えることになるのではないかと思います。数時間の使用で甘い音が出るようになります。モジュールが欧州のものであっても電解は日本製のオーディオグレードが良いでしょう。現行の欧州製よりマッチングが良かったりすることも多々あります。タンタルコンデンサは壊れるとショートするので回路の位置の関係で危ないものは交換します。Taと書いてあって小さいのでわかります。寿命は理論上ないとは言われますが、おかしくなっている、値が大幅に狂っているものがほとんどです。タンタルは音響用のものは手に入りにくいので電解に変えるのが簡単です。電解はノイズがあるなど諸悪の根源のような扱いがされることもありこれを徹底排除したアンプもあります。色付けがない極めて原音に近いものを目指す考え方では電解を嫌う傾向があります。しかし電解は美しい音のものが多いです。

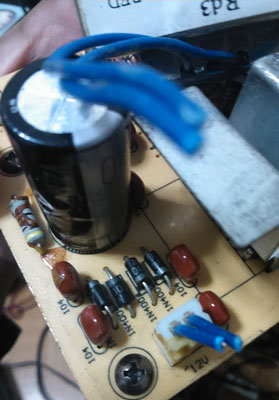

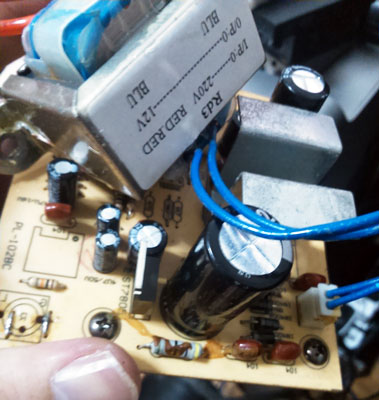

回路の電源部は電源コードがどこから入っているかを見ればすぐにわかります。入ってすぐのところに大きめのコンデンサーが林立しているのでわかります。安価なアンプであれば1本ぐらいしかないのでわかりにくいですが、容量の大きなものが使われるので注意深く見ればわかります。写真の例で説明すると左の写真では青いコードが見えます。これは元々繋がっており、下の写真と比較すればわかりますが電源トランスに繋がっています。トランスの表記を見ますと、青はアウトプットで12V、赤は入力で220Vとなっていますので、この220Vをコンセントに刺します(日本は100Vなので規格が違います)。トランスで一旦12Vに落しておいてそれを交流から直流に変換します。上の写真の12Vの青いコードのところへ入力し、そしてその上に黒いものが4つ並んでいます。ダイオードです。これで直流変換します。それからその上の背の高いタンクがありますのでそこへ入れます。このコンデンサーをどうするか考えていきます。これはニチケミの2200uF 50Vという規格です。交流12Vを直流に変えると電圧変動はありますがあまり変わらないので50Vの耐圧は十分です。ここを4700uFに大きくするというのは1つ考えられます。他にも交換できるところはあると思いますが、このアンプはかなり安物と思われ音も悪く電源部を触ったぐらいで改善するとは思えなかったので捨てましたが、やり方としてはこういう感じになります。電源を切ってすぐに分解するとまだコンデンサーの中に電気が残っていて感電しますので注意が必要です。それで電気製品はたいてい危険なので開けないように注意書きがあります。下の写真はインターフェースですが電源部のコンデンサーは右端の黒いもの、TOICHIというメーカーのものに変えています。それ以外は全部米国製の真空管時代のヴィンテージですが、これは信号部の方なので本稿では関係ありません。

回路の電源部は電源コードがどこから入っているかを見ればすぐにわかります。入ってすぐのところに大きめのコンデンサーが林立しているのでわかります。安価なアンプであれば1本ぐらいしかないのでわかりにくいですが、容量の大きなものが使われるので注意深く見ればわかります。写真の例で説明すると左の写真では青いコードが見えます。これは元々繋がっており、下の写真と比較すればわかりますが電源トランスに繋がっています。トランスの表記を見ますと、青はアウトプットで12V、赤は入力で220Vとなっていますので、この220Vをコンセントに刺します(日本は100Vなので規格が違います)。トランスで一旦12Vに落しておいてそれを交流から直流に変換します。上の写真の12Vの青いコードのところへ入力し、そしてその上に黒いものが4つ並んでいます。ダイオードです。これで直流変換します。それからその上の背の高いタンクがありますのでそこへ入れます。このコンデンサーをどうするか考えていきます。これはニチケミの2200uF 50Vという規格です。交流12Vを直流に変えると電圧変動はありますがあまり変わらないので50Vの耐圧は十分です。ここを4700uFに大きくするというのは1つ考えられます。他にも交換できるところはあると思いますが、このアンプはかなり安物と思われ音も悪く電源部を触ったぐらいで改善するとは思えなかったので捨てましたが、やり方としてはこういう感じになります。電源を切ってすぐに分解するとまだコンデンサーの中に電気が残っていて感電しますので注意が必要です。それで電気製品はたいてい危険なので開けないように注意書きがあります。下の写真はインターフェースですが電源部のコンデンサーは右端の黒いもの、TOICHIというメーカーのものに変えています。それ以外は全部米国製の真空管時代のヴィンテージですが、これは信号部の方なので本稿では関係ありません。  ヴィンテージのコンデンサーが合うかというと必ずしもそうとは限らないし、より新しいコンデンサーにも良いものはあります。それでいろいろ実際に使って確認する作業が必要です。そうすると使ったコンデンサーよりも使わないコンデンサーの方が多いということになってきます。それらはまた別の機会に使うとしても、値が合わないとかいろんな理由でまた買い足したりと徐々に増えてはきます。ここまで取り組むのは市販のものに強い不満がある場合に限られると思いますが、コツがわかってくると効果は大きいだけに止められなくなってきますから、電子機器を手に入れると絶対に蓋を開ける人がいたりするわけです。中を見たらメーカーがどれぐらい力を入れているかとか、製品に対する思いとか誠実さといったものがわかるので、それを知るだけのために中を見る人もいます。音が良い機器は中も美しいものです。ここに値段は関係ありません。安いのに評判が良い機器も美しい配線パターンを持っています。こういうのはパーツでコストダウンしていますが、安いパーツの持ち味を最大限引き出す技術力でカバーするような仕事をしています。こういうのが改造の標的になったりします。業務機器の場合は古いパーツで手に入らなくなったものは現行の何と入れ替えれば手堅いのかなど改造もいろいろノウハウがありますので、そういう修理を専門にする人もいます。メーカーの癖がわかってくると予測はできるようになりますが結果はやってみるまではっきりした結論は出せないので駄目元でいろいろやって経験が蓄積されていきます。芸術的な配線パターンを持っている機器は芸術的な音が鳴ります。不思議なものです。名機の内部配線は見とれるほどに美しいというのはよく言われます。

ヴィンテージのコンデンサーが合うかというと必ずしもそうとは限らないし、より新しいコンデンサーにも良いものはあります。それでいろいろ実際に使って確認する作業が必要です。そうすると使ったコンデンサーよりも使わないコンデンサーの方が多いということになってきます。それらはまた別の機会に使うとしても、値が合わないとかいろんな理由でまた買い足したりと徐々に増えてはきます。ここまで取り組むのは市販のものに強い不満がある場合に限られると思いますが、コツがわかってくると効果は大きいだけに止められなくなってきますから、電子機器を手に入れると絶対に蓋を開ける人がいたりするわけです。中を見たらメーカーがどれぐらい力を入れているかとか、製品に対する思いとか誠実さといったものがわかるので、それを知るだけのために中を見る人もいます。音が良い機器は中も美しいものです。ここに値段は関係ありません。安いのに評判が良い機器も美しい配線パターンを持っています。こういうのはパーツでコストダウンしていますが、安いパーツの持ち味を最大限引き出す技術力でカバーするような仕事をしています。こういうのが改造の標的になったりします。業務機器の場合は古いパーツで手に入らなくなったものは現行の何と入れ替えれば手堅いのかなど改造もいろいろノウハウがありますので、そういう修理を専門にする人もいます。メーカーの癖がわかってくると予測はできるようになりますが結果はやってみるまではっきりした結論は出せないので駄目元でいろいろやって経験が蓄積されていきます。芸術的な配線パターンを持っている機器は芸術的な音が鳴ります。不思議なものです。名機の内部配線は見とれるほどに美しいというのはよく言われます。

現代の多くの音響機器は電源アダプターを使いますが、アダプターからの入力がDC(直流)であれば、電源部(整流回路)の一部はアダプター内にあります。AC(交流)だったらアダプターの中には電圧変換のトランスが入っているだけです。ということはACアダプターを使う機器は安価なアダプターに整流を任せず、電源の構築に力を入れている場合が多いということになります。電源部はコスト高の要因なのでなるべくアダプターに任せた方がコスト的には有利なのにそうしていないからです。DCを使っているものが必ずしもいい加減ということはないですしDCからさらに電圧安定回路を通すこともあるので、DCACだけでは判断できませんが、DCアダプター自体はいい加減なものではあるので、これを専用電源に置き換えるということは検討できます。音響専用の電源が市販されていますし、完成済み基盤を買ってきて後はトランスとシャーシへの組み込みは自分でやるというものもあります。この時にスイッチング電源というものは安いですが使わないようにします。ノイズを減らすために電源を固めているのに逆に増やすことになりかねません。音響用、医療用のものは高価ですがそういうものであればスイッチング電源であっても使えます(変なものを使うぐらいであれば元々のメーカー推奨品の方が良いでしょう)。

現代の多くの音響機器は電源アダプターを使いますが、アダプターからの入力がDC(直流)であれば、電源部(整流回路)の一部はアダプター内にあります。AC(交流)だったらアダプターの中には電圧変換のトランスが入っているだけです。ということはACアダプターを使う機器は安価なアダプターに整流を任せず、電源の構築に力を入れている場合が多いということになります。電源部はコスト高の要因なのでなるべくアダプターに任せた方がコスト的には有利なのにそうしていないからです。DCを使っているものが必ずしもいい加減ということはないですしDCからさらに電圧安定回路を通すこともあるので、DCACだけでは判断できませんが、DCアダプター自体はいい加減なものではあるので、これを専用電源に置き換えるということは検討できます。音響専用の電源が市販されていますし、完成済み基盤を買ってきて後はトランスとシャーシへの組み込みは自分でやるというものもあります。この時にスイッチング電源というものは安いですが使わないようにします。ノイズを減らすために電源を固めているのに逆に増やすことになりかねません。音響用、医療用のものは高価ですがそういうものであればスイッチング電源であっても使えます(変なものを使うぐらいであれば元々のメーカー推奨品の方が良いでしょう)。

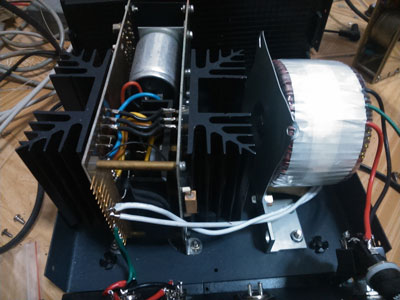

コンソールのモジュールは24VDCで統一されています。少ないですが-24Vというものもあります。API 500の規格で+-16VDCというものもあったり様々ですから仕様は確認する必要があります。モジュールを使っていくことに決めた場合は、それと同時に24V電源を用意することを考える必要があります。DCアダプタで間に合わせることも可能ですが(ノートパソコン用は24Vが結構ありますし許容最大電流値も大きいです)、最良の音質を手に入れるためにモジュールを使うのですから電源廻りは固めたいところです。この電源をどうするかは悩ましいのですが、そのためモジュールは割と安価に購入できるわけでそこは割り切るしかありません。24Vの音響用電源は高価なのでこれもモジュールで入手することが1つの方法として考えられます。うちで用意しているのはノイマン NS424で、このページの一番上に写真があります。流せる電流は1Aと4Aのものがありますが、1Aでもモジュール10台ぐらいはドライブできると思います。扱う信号電流は小さいし多くのモジュールを使うわけではないと思いますのでこれで十分です。それで4Aの方が安く売っていたりします。うちのは4Aなので大きいです。1万円ぐらいで買えると思います。電源としては激安です。これは24VACを印加し、24VDCを出力するというただ交流から直流に変換するだけの機器です。コンセント100Vから24Vに落すトランスが必要で、写真では大きな白いものがそれです。24V x 4A = 96Wが最大消費量なので目一杯使えるぐらいのトランスを一応積んであります(もっと小さくても十分です)。アダプタを使っておればすごく小さく済むのにここまで大げさにやるのはかなり電源を重視していないとできないことです。音がまるで違う、電源は自作もできますが、ノイマンの電源は最高のクォリティですし自作よりはるかに安いと良いことが多いので採用しています。ノイマン以外のドイツの会社も作っていますので、どれでも良いと思います。

響き編へ