機材の回路図 ~ 中国音楽の再生と録音 - 二胡弦堂

コンプレッサー編へ戻る

制作、改造などで確認できたものは忘れますので、ここで書き留めておきます。

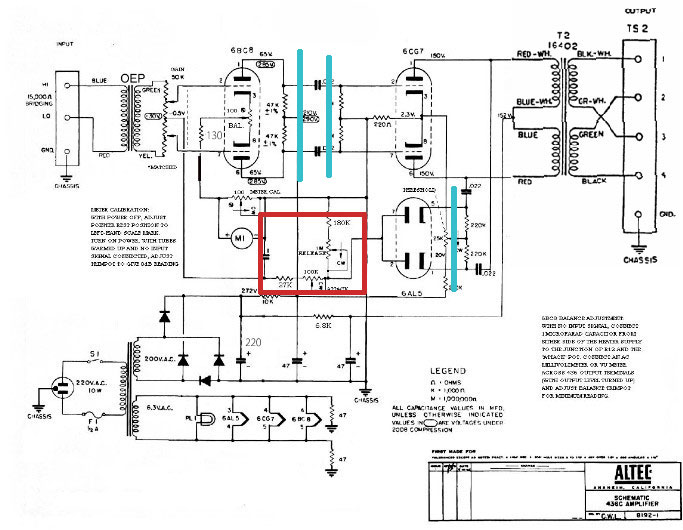

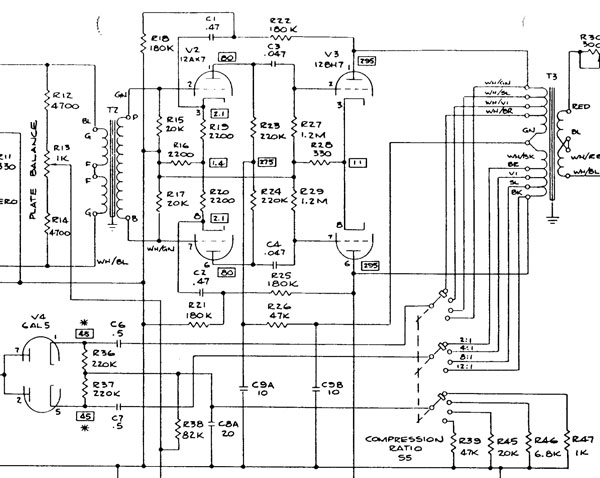

Altec 436の回路図です。アウトプットトランスの一次側はオリジナルで23kΩCT(5.8kΩx2)、ここは150V以上の電圧が重畳されます。2次側はAltec 436で390Ω、RS124で200Ωでこれはどちらでも良さそうです。さらに巻線があれば音質劣化を気にせずゲインメーター用に使えます。メーターの+と−を47uFぐらい(容量で針の反応が変わる)で繋ぎ、プラス側に整流ダイオードのマイナスを、ダイオードのプラスにボリューム(トランスが2:1で1の方に繋ぐ場合、2k前後に合わせるのでそれ以上)を繋ぎます。回路図に載っているメーターはゲインリダクションを示すものですが、こちらの方が重要です。インプットトランスのオリジナルは15k:80kですが、一次側は現代の業務機器の標準は10kΩで、ここは600Ωであってもほとんどの機器は繋げられると思います。しかし600Ωはゲインを高めますのでボリュームを絞らず、大きな信号のまま流し込むと圧縮が効き過ぎます。 2次側は80kΩ以下で、10kでも全然大丈夫です。中点タップがあれば2連ボリュームの中央に接続します。なくても構いません。

2次側は80kΩ以下で、10kでも全然大丈夫です。中点タップがあれば2連ボリュームの中央に接続します。なくても構いません。

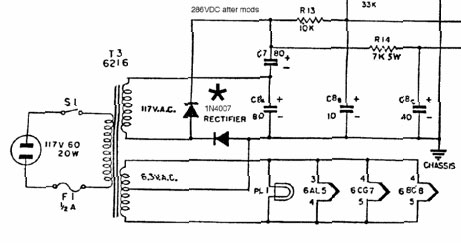

電源トランスは、B電源200vとヒーター用の6.3Vが必要です。ということは200Vに関しては倍電圧整流すればトランスがなくても構わないことになりますので、その図も掲載します。参考図ではトランスを使っての117Vになっていますが、このまま100Vでも大丈夫です。80uFのコンデンサというのは現代では冷蔵庫とかそういうものに使う工業用ならありますが音響用はなかなかないので手に入らなければ68uF、40uFも47uF、もしかすると33uFの方がいいかもしれません。大きくすると低域が強くなるのでバランスが必要です。100Vを直接引き込むにしても6.3Vは必要なので、いずれにしても電源トランスは必要です。電源は音質に非常に影響を与えるので、トランスを使用しないやり方は好まない人もいます。製造地が重要です。信号経路ではない、実際には信号は通るのですが、電源トランスが音質に対し最も支配的です。ここに掲載している2つの図は6.3Vに中点タップがあるものとないものの2つがあります。ない場合は47Ωの抵抗2つで接地しています。これがないとノイズに悩まされます。中点タップを接地していれば抵抗は必要ありません。B電源は200Vではなく180Vぐらいが良いかもしれません。200Vだと電圧が設計値より高くなり過ぎます。チョークインプットに変えるとちょうど良くなります。多少電圧が高めに出ても管の規格を超えることはないのでそのままでも問題はないように思えますが、しかしそれでも設計図通りに数値を合わせておかないと周波数特性がおかしくなります。正確に合わせる必要はありません。大幅に高めに出るのは修正の必要があります。電源部に使っている10k(2W)と6.8k(5W)は供給する電圧配分の関係などで変更はできません。

真空管式はトランスが重要なので、カットする方向では基本考えるべきではないと思います。カットしてある回路図も出回っていて、上の写真でアウトプットトランス付近の記載の仕方が不自然に大きいですが、これは他から図を持ってきて重ねたのでこうなったのですが、元はアウトプットトランスをカットした例が載っていました。それぐらいアウトプットトランスの入手は厄介です。市販の製品で436をコピーしたというものがあってもトランスがカットされているものは選ぶべきではないと思います。業務機材であればほぼ問題はないので自作ができなければそういうものを買ってしまった方が手っ取り早いと思います。自作するにしても使いたいタイプのトランスが手に入らないなら初めからやめた方が良いと思います。真空管式ですし、せっかくなのでヴィンテージのトランスは使いたいという風にはどうしてもなると思います。

真空管6BC8 Vari-Mu管のカソードは100Ωのボリュームで連結してあって、バランスが取れるようになっています。BAL.と書いてあります。管の経年変化で狂うらしい、昔はレコーディングの前にこれを調整してから使っていたらしいのです。狂うと音に若干のブレが出るということで、調整できるようになっています。メーター回路と並列に繋いでいるボリュームは回路を改造しなければ大体33Ωで良いようです。ボリュームではなく抵抗に置き換えても良いですが、そうするとメーターの微調整はできません。無音状態でスレッショルドを最高まで上げてからメーターをゼロに合わせます。回路図では上から下に矢印がつけてありますが、これはこの方向にスレッショルドが下がってくるという意味です。リダクションメーターの場合は針の速度を調整するというものはありませんので、動作は大体どれも同じです(リンク先はいつまで掲載しているかわかりませんが、リダクションメーターの動作がムービーで出ています)。このコンプはかかりがナチュラルなので強くリダクションしても使えますが、やはりそれでも圧縮が過ぎるのは意図が明確でない限りは不自然感が多少なりとも出ますので、最大でもせいぜい3dBぐらいに留めることになるでしょう。普通は1~2dBぐらいになると思います。これは耳ではわかりにくいのでメーターが必要になってきます。

赤枠のアタックとリリースはボリュームをやめてセレクタスイッチに変えました。

| Attack | 40 | 44 | 50 | 60 | 80 | 120 | 160mS |

| 27k | 30k | 33k | 40k | 52k | 79k | 106k | |

| Release | 600mS | 1S | 1.5S | 2S | 3S | 4S | 8S |

| 680k | 1M | 1.5M | 2M | 3M | 4M | 8.4M |

アタックはボリュームでも問題はないと思うので、わざわざセレクタにする必要もないと思います。33k固定でも良いぐらいです。切り替える必要性が感じにくい部分です。とりあえず手持ちで材料があったのでこのようにしましたが固定で良かったような気がします。赤枠内、メーターのすぐ右に1uFのコンデンサがあります。これを0.47uFに変えると、アタック、リリース共に上記の表の値の1/2倍になります。あまり速くし過ぎると反応がおかしくなるので0.47uFで限界です。リリースは遅すぎるように思われます。しかしこれ以上速くすると、アタックと被って音が消えたりする現象に悩まされます。ALTECによる回路は初期の436Aですでに1MΩ,1uFで1S固定(436Aはスレッショルドも無し)、EMIの改造では500mS以上でやはり1M(0.47uF)からになっています。

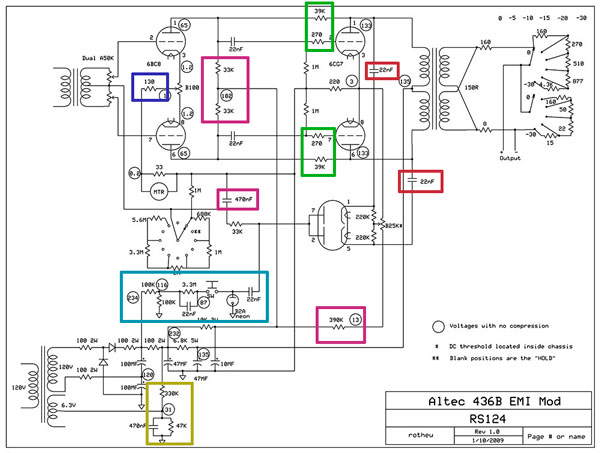

さらにその英EMIによる改良、RS124を参照することにします。回路図は門外不出とされていますが一部には出回っているようです。本物とされている図を探したのですが見つからず、また製作してもうまくいかないという人までいます(おそらくその人の問題でしょう)。海外のフォーラムGroupDIYで文字の技術資料は見つかり、その変更履歴は以下の通りです。尚、このフォーラムで始めの方で掲載されているRS124回路図は数ページ後で偽だと指摘されています。その図も掲載します。しかしこの図はほぼ正しいと思います。回路を秘匿したい人物が偽のレッテルを貼ったのではと感じられます。一応この偽回路も少し検証しましたが、テストでは電源部の補正回路やブースト部は加えておらず、完全な回路では調べていません。RS124は復刻されていますので、そこから数値を取ることは可能だろうと思うので、偽回路はそういうものである可能性はあります。一応便宜上、申し訳ないですがこれを以下、識別のために偽回路とタグ付けします。偽回路の通りに作るのは1つの方法です。

Rev.0 60.12.5 最初の回路図を描く

Rev.1 61.2.2 セレクタに変更、ホールド追加

Rev.2 61.3.14 C5 C6を 0.022u から0.072u

Rev.3 62.3.27 V3 交換

Rev.4 62.4.10 入力に減衰器を追加

Rev.5 63.5.11 V3の1と5を入替

Rev.6 63.7.3 リリース抵抗をアタックの後に移動

Rev.7 63.12.5 C4は0.5u ブースト機能

Rev.8 65.4.2 C5,6は0.05u V1カソードに130Ω追加 100kフィードバック追加

後にC5,6は0.02uに戻る

変更履歴を見ますと、1回目の変更はタイムを固定からセレクタに変えて、それにホールドを搭載することでした。ホールドに切り替えるとその時のリダクション量を維持し、全ての音を一定に潰します。珍しい機能です。回路図はあるようですが見つかっていないし、この機能は不要なのでこれについては言及のみに留めます。このコンプは特に速いアタックで反応時に打上花火のようなボンボン音がします。EMIによるRev.2改造はこの克服が主な目的だったようです。スレッショルドボリュームの両側の0.022uF(22nF:赤枠)の値を高めると対策できるようです。0.072uFのままでしばらく運用されています。一年後に二極管6AL5を互換管に変えています。入力を抑えたいのか、音量を下げる抵抗を加えています(図中記載無)。Rev.5はスレッショルドの動作が逆になり、回すとリダクションを強める設定になります。二極管からのフィードバックがアタックとリリースの抵抗の両方に入っていますが、Rev.6ではリリースはアタックの後ろに回しています。実行してみましたが違いがよくわかりません。そのさらに後ろの1uFはRev.7で0.5uFにされています。図中では470nF、その他ピンク枠の部分も変更されています。リダクション部にバイアスを掛けて音がより前に出るようにブーストを掛ける機能も追加されています(水色)。それから一年半ほどしてRev.8では赤枠の0.072uが0.05uに減らされ、Vari-Mu管のカソードに130Ωが追加されています(濃紺枠)。さらにVari-Mu管と次のドライバー管のプレートを100kΩの抵抗で結びます(緑枠:グリッドにも小さい抵抗が追加されています)。そして間も無く赤枠0.05uFが0.022uFと元に戻されます。ということは、ボンボン(ローエンドレスポンス)は結論から言うとこの100kで解決するということです。元の436のままで使用して必要性が感じられれば、このように対策すれば良いと思います。更新履歴には270Ωの方は記載がなく、これを省くと弦堂の個体では相当な発振があり、0.072uFの方は効果があまりありませんでした。しかし270Ωを入れると生気を失います。そのためのブースト機能(水色)なのでしょうし、補正回路(黄枠)も入っています。

このEMIの対策以外にインターステージトランスを使う方法も調べることにします。前段のVari-Mu管のプレート抵抗が大きいのでなかなかちょうど良いのがないと思います。5.3k x2です。弦堂で販売している「ヴィンテージトランス」は一次側が5k超なので2つ使えばちょうど良くなります。この場合は二次側の1kを直列にして4kとします。1つの方法は0.022uFと1MΩの間に入れます。中点は使いません。この繋ぎ方はクラーフ結合と言います。或いは、47k,0.022uF,1MΩの計6つを全部外すこともできます。B電源は一次側の中点タップを使います。タップには20kΩを介し減圧して電源を供給します。二次側には必ずしも中点タップは要りませんが、あればアースに繋ぎます。ボンボン音は無くなりますし、相性の良いトランスなら美しい音が鳴ります。ご紹介した2つの結合方法以外に中間的な方法として、いずれかのパーツを入れる方法、47kだけ外して0.022uFは二次側に回す方法もあります。

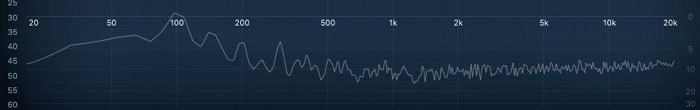

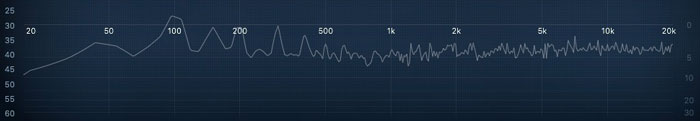

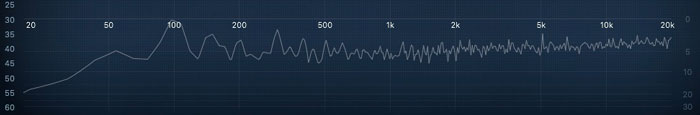

この同じトランスを出力の方に使うこともできます。この場合は二次側は5-6,100Ωを直列に繋ぎ400Ωとします。一次側は28kです。周波数特性を見ることにします。

1列目は1kHzのホワイトノイズです。フラットではありませんが、これが基本だと思って下さい。2列目は今回使用するトランスにホワイトノイズを通したものです。低域が下がっていることでその他の帯域が持ち上がっているように見えています。中華音響の伝統的概念ではこのように低域が下がっている件については別項で扱っているのでここでは割愛します。聴感上はバスドラムなどの重低音が軽くなります。このトランスをAltec 436の出力に使ったのが3列目です。グラフの線は常に揺れているので正確には出ていませんが、トランスだけの場合とほとんど同じです。聴感上も変化はありません。電源をチョークインプットに変えれば低域がもっと出るようになります。150~200mHぐらいがちょうど良く、これを6.8kのところに足すのも有効です。

フィードバックに余ったトランス巻線を使う場合、スレッショルドボリュームの右にある220kx2、0.022uFx2を外し、弦堂のヴィンテージトランスの場合であれば1kの巻線が余っているのでこれを2つ使って直列に4kとし、ボリュームと整流管に接続します。ドイツの古い回路ではコンプのフィードバックはトランスを使って戻します。そのためにわざわざ1つトランスを用意するぐらいです。だからこれはかなり重要な筈ですし、実際にやってみるとインターステージよりもこちらの方がメリットを感じられます。

偽回路は様々なテクニックを使ってオリジナルの問題を解消していますが、大人しく押さえ込まれる感があります。それを解消するための補正回路も備えているぐらいです。ALTECの回路は実に活き活きとした素晴らしいものですが、このあたりに英米の違いを見ることができます。ALTECのまま採用しフィードバックにトランスを使うのが最も良いように思います。CRをほとんど使わずに真空管を接合していく回路は黎明期の米WE製あたりに限られ、後代にはこういうものは無くなりました。業務機器に関しても前後の機材の連結とフィードバックにのみトランスを使い、それ以外はCR結合に変わっています。EMIも長時間掛けて改造に取り組んでいながらトランス結合は採用していません。そもそも436に採用されている真空管はトランスレスで使えるように設計されたものなので、そこへインターステージトランスを使うのは設計上矛盾があるということなのだろうと思います。トランスを使うのに問題があるという意味ではありませんから、場合によっては検討はできます。初期のコンプもCRとトランス接続が混在しています。トランス結合はCRとの比較で決定すべきと思います。例えば436の場合であればインターステージトランスを採用するかどうかは検討課題になってきます。しかしフィードバックについてはここはトランスが良いでしょう。

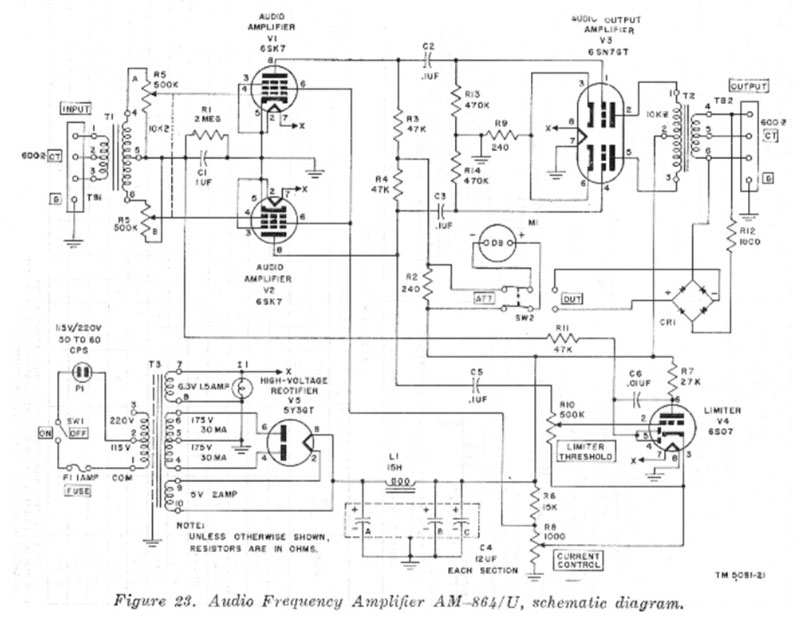

Federal AM-864(クリックしたら別ページに拡大します) 米軍の通信用のリミッターで朝鮮戦争などで使用されたものです。これも436と基本構造は同じものです。評価が高く、ソフトウェアプラグインも販売されています。

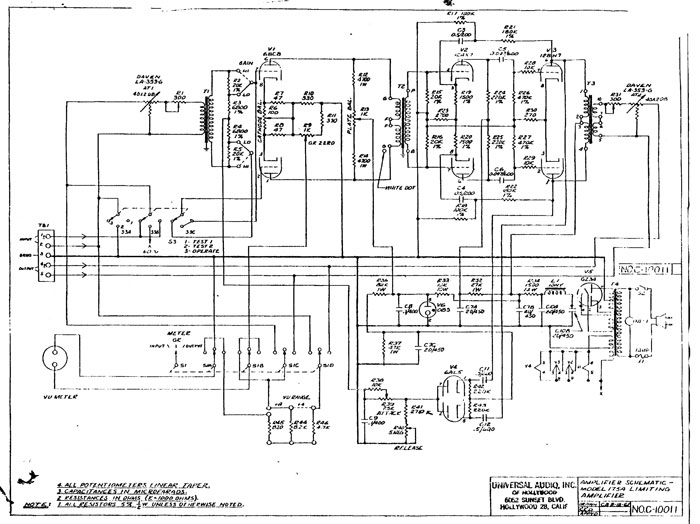

ビル・パットナムが1176を開発する前に真空管で設計していたUA175(クリックで別ページに拡大)、基本設計は436とほとんど同じですのでこれも参照することにします。電源部の整流にダイオードはこの時代既に使えたと思うのですが整流管を刺しています。現代でも可能なら特に音質上の観点から整流管を使った方が良いと思います。 さらに信号部も1本増えている上、インターステージトランス、チョークコイルも追加されている重量級の編成です。Altec436を上回る手厚い設計ですが、その効果は高速アタックを実現している点にあります。100uSとAltec436の実に20倍もの応答速度です。一番遅いアタックですら1mSです。遅くするのは簡単なのですが、それなのに1mSまでです。やはりパットナムはスピード狂でした。しかし実際にこれだけの速度なのかはわかりません。パットナムは改良履歴も残していますので、説明書には回路のバリエーションが5種掲載されています。その一部はレシオの設定も可能で、それはアウトプットトランスの一次側に多数のタップを出すことで実現しています。

さらに信号部も1本増えている上、インターステージトランス、チョークコイルも追加されている重量級の編成です。Altec436を上回る手厚い設計ですが、その効果は高速アタックを実現している点にあります。100uSとAltec436の実に20倍もの応答速度です。一番遅いアタックですら1mSです。遅くするのは簡単なのですが、それなのに1mSまでです。やはりパットナムはスピード狂でした。しかし実際にこれだけの速度なのかはわかりません。パットナムは改良履歴も残していますので、説明書には回路のバリエーションが5種掲載されています。その一部はレシオの設定も可能で、それはアウトプットトランスの一次側に多数のタップを出すことで実現しています。 現代ではこのようなトランスを得ることは難しいと思います。高電圧のかかる場所ですし実施は困難だろうと思います。

現代ではこのようなトランスを得ることは難しいと思います。高電圧のかかる場所ですし実施は困難だろうと思います。

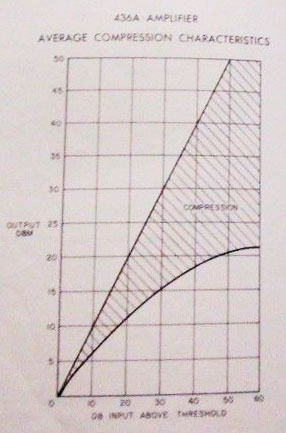

ALTEC 436はインプットボリュームとスレッショルドを併用しています。インプットレベルに応じてスレッショルドを合わせればそれで良いので多くのコンプではそうなっていますが(スイートスポットの観点から逆の方が理に適っているような気もしますが)、Fairchild 670とALTEC 436においてはその両方があります。インプットレベルを上げていくと真空管がオーバードライブし、その分倍音が付加されるようになります。またレシオはオートになります(グラフ参照)。ツマミの位置によってレシオが変化します。こうして見ると463はユーザーがイニシアチブを執る部分と天然に任せる部分がはっきりしていると感じられます。元々436元機はアタック固定、リリースも最初は固定で、後にリリースのみある程度調整可能になりました。アタックは33kΩ(50mS)に固定されていました。本来の436はインプットレベル、スレッショルド、リリースの組み合わせによるさじ加減で使われていたものでした。思うにアタックも実際にはオートで変動している感があります。EMIは同じ機材を幾つも作り、パーツの誤差で味の違いがあったので番号管理して使い分けていました。それぞれアタックタイムに結構な誤差がありました。それで現代ではやはりアタックは可変の方が良いのではないかという意見の方が有力だと思います。もっとも、アタックタイムを設定する抵抗器だけで変化が生じていたわけではないので複数の機器に分かれるままにして、ボリューム切替式は採用していなかったわけですから、単にアタック可変にしただけで意味がないし、いろんな演奏家と仕事をするスタジオだから色々必要だったと思われ、一般にはそこまでこだわる理由もないと思います。このことからわかるのは、本機を使用にあたってはアタックは最初から決定されているべきものだろうということです。アタックで大体のキャラを決めておいた上で使用するということです。かといって使った感じではアタック変更の必要性も感じないのでそれでオリジナルは固定だったのだろうと思います。リリースはEMIの変更では非常に長いタイムが選択できるようになっています。真空管コンプはリリースが長い方が持ち味が出やすい気がします。

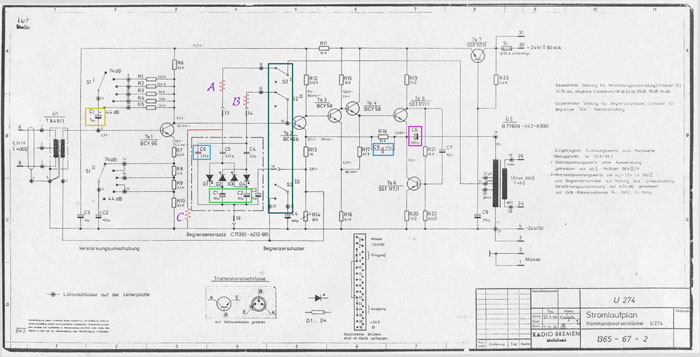

Siemens U274(クリックで拡大)は、GroupDIYでモディファイの方法が紹介されていますが、ここで再度整理することにいたしました。フォーラムはある開発者が製品化を目指して調整を加え、アタックをとにかく速くすることに拘り数十uS単位まで詰めていましたが、変に無理して別物になってきていたので、そうするより基本仕様のままで少し使いやすいようなアレンジを加えればそれで良いのではないかと思います。U274はかなり手に入りにくいのでフォーラムでは自作されていますから、自分で作ってでもダイオードブリッジ式を使ってみたいという場合は役に立つと思います。もしU274そのものの個体を入手できたとしても半世紀ほど経っているので結局はトランジスタが飛ぶなど壊れていきます。弦堂の個体も気に入って使い回していたら時々音が途切れるようになり、おかしいと思って調べたらSST117が異常に発熱していて、周辺パーツは問題なかったのでこのトランジスタは交換しました。そのうちまた他のトランジスタも調子が悪くなり、やはり交換すると明瞭でコシのある音に変わりました。どこかダメになるともうほとんど全体的に寿命なのでしょう。抵抗とトランスについては如何に半世紀経過していようとまだ使えるものがほとんどです。抵抗は重要性が低いので、トランスを重視するのであればオリジナルユニットの入手は価値があるでしょう。このようにパーツを交換すればまた使えますし、オリジナルのシーメンストランジスタも見つかれば高価ですが購入可能です。弦堂はそういう古いのは怖いので現行品をあてがうつもりでしたが、結局前世紀の中国軍用デッドストックパーツを使いました。このように昔のパーツの方が良いという人も多いですが、もはや21世紀になってどれぐらい経ちますか?ある程度の割り切りも必要です。現代のパーツが駄目なのであれば、現代の業務機器も全部問題ありになってしまいます。それでもヴィンテージのシーメンスのトランスは非常に価値があります。クラングフィルムの血統を最も色濃く引き継いでいるものです。サンスイ(橋本)のトランジスタ用トランスは安価で音が良いと評判なのでお勧めです(カタログ)。やりようによっては激安で良いものが作れます。サンスイのトランスは今でも作っているけれどヴィンテージサウンドです。しかも東洋の音です。現代のトランスは優秀ですが、サンスイはそこを敢えて捨てて古い味を大切にしています。いわゆるかまぼこ特性です。後はコンデンサをケチらなければ業務機器の品質は出せると思います。オーディオ品質のものを投入すべきです。 トランジスタの互換については以下を参照下さい。

トランジスタの互換については以下を参照下さい。

BCY66 BC182 CB384 BC414 BC550 BCY56 2N2369 3DG84B

BCY58 BC107 BC171 BC183 BC207 BC237 BC382 BC547 BC582 BCX58 3DG130C

SST117/1 BC140 BC302 BFY55 BSS15 BSW39 BFY51 BSY55 BSY83 BSY84 3DG3A

回路図中央の縦長緑の枠内にスイッチが3つあります。これは全て連動させます。コンプをオンオフします。弦堂の持っているモジュールは購入時すでにスイッチ自体がなく、中で常時ONで結線されていました。レシオ(抵抗B)をつけるのであれば1:1にすれば完全ではないですがほぼOFFに近くなりますからスイッチは不要という判断でそのままにしてあります。おそらくスイッチは接触不良で外したのだと思います。ボリュームの方も接触不良が発生しどうしても稀に音が途切れるのでやむなく44dB固定に変えました。ラインでしか使わないのでこれで不自由はないし、常時44dBなのであればC2 100uFがアースに接地されたままなのでこれを外すことで多少なりとも向上が期待できます。ガリの出るセレクターもパスしたので音は随分クリアになりました。マイクを使わないのであればこれで良いのではないかと思います。レシオのボリュームが100kΩであればコンプの信号はほぼ通らないということになるので1:1ということなのですが、これをスイッチで実現するとコンプモジュール上のC3と本回路のC4がパラレルになり、約110uFになります。一方スイッチONにおいてコンプは∞:1で(実際は完全に∞を得てはいません)モジュール上のC3のみの10uFとなります。2点スイッチだから中間がないわけです。それでセレクタにして抵抗値と静電容量を連動させなければならないのではないかということも考えられるところです。必ずしもそこまでしなくても良いのではないか、フォーラムでも指摘されていないので大丈夫と甘く見ていましたが、音をよくよくチェックすると万全を期した方が良さそうです。具体的にはコンデンサの値を合わせた方が音が鮮明になります。活きが違います。割とはっきり分かるぐらいなので対応できるならそうした方が良いと思います。尚、コンプモジュール上のC1~C3のアースはS/Nの観点から近接させる必要があります。しかしC3の10uFを変えるのではなくこれは固定とし、C4の方をセレクタで変える方がスイッチング時を考えると安全だと思います。値は以下の表に示しています。実施において注意が必要なのはU274そのものを改造する場合、スペースがないということです。小さな2連式精密スイッチを内蔵するのであれば、おそらく4段のものしか得られません。1連だとコスト度外視で色々ありますが、2連は難しいと思います。5段は少し長いものであればあります。6段以上は横幅が大きくなって難しくなります。別途ON/OFFスイッチをつければ5段或いは6段が得られますが、要求されているスイッチは3連なのでスペース上かなり難しいと思います。∞は必要なのか? 使わない可能性はあります。一方、1:1はあった方が良いのですが、抵抗CのHPF(後述)で0Ωにすればバイパスできるので絶対に必要ではないですが、コンデンサの容量を完全に対応させることはできません。もっともこれはコンパクトにまとめようという場合においてのことなので、モジュールを別ケースに収めてスペースを確保するなりすれば当然ですが如何様にでも可能です。同じダイオードブリッジ式のNeve 535の仕様を参照すると、以下のリストの内、1:1と∞がありません。OFFが可能なので実際には1:1もあることになります。そしてやはり535もセレクタでこちらは6段になっています。やっていることはおそらく同じです。そうでなかったらボリュームで問題ないからです。5段なら1.5:1を省くことになりそうです。4段なら3:1も省かれるだろうと思います。ご自身で製作される場合は1:1をON/OFFに変える以外は全ての値を使った方が良いと思います。弦堂の個体では5段で1.5と3,∞を省いています。1.5を入れる場合はコンデンサを2つ抱き合わせて80uFぐらいを得るしかないのかもしれません。

| ∞:1 | 8:1 | 6:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1.5:1 | 1:1 |

| 0% | 13% | 21% | 32% | 45% | 60% | 75% | 100% |

| 無 | 10uF | 22uF | 33uF | 47uF | 68uF | ?uF | 100uF |

| 無 | 10kΩ | 22kΩ | 33kΩ | 47kΩ | 68kΩ | 82kΩ | 100kΩ |

スイッチ群の左にダイオードが4つ並んでいます。そのすぐ下にコンデンサが2つあります。これはオリジナルが50uFでアタック10mS,リリース2Sです。アタックとリリースは別々に変更できません。このコンデンサを10uF以上で変更できます。小さくすれば速くなります。10uFでアタックが2mSだと思います。弦堂の個体はオリジナルの50uF以外に、10,22,33uFを追加して選択できるようにし、元はスイッチがあった穴に装着しました。 ダイオードブリッジで10mSより遅いのはあまり意味がないような気がします。やはりNeve 535でもそうなっています(表参照)。10uF以下は発振の危険があるとフォーラムで警告されています。

ダイオードブリッジで10mSより遅いのはあまり意味がないような気がします。やはりNeve 535でもそうなっています(表参照)。10uF以下は発振の危険があるとフォーラムで警告されています。

フォーラムではダイオード群の左上にあるC6コンデンサ220p(実機には200pが入っている)を取り除き、インプットトランスの右にあるC1コンデンサを5uF→22uFに変えればHiFiになるとあります。しかし後段にある本回路の方のC5バイパスコンデンサは外すべきではないとあります。重要性についても解説されています。これらは測定器で判断されており耳で聴いていません。また上述のレシオ連動を正しくやっておらず狂っています。220pを外せば確かに高域寄りになりますが、音の芯を失い機械的な硬さがあります。感覚的な言い方であれば艶っぽさがなくなります。気配を失います。絶対に外すべきではないと思います。C1の変更についてはどうでしょうか。5uFのままであれば静謐感と優しさに満ち、22uFであれば外向的という印象です。レシオでコンデンサと抵抗をきっちり連動させておればここでさらなる活発さを得る必要は感じられません。3連セレクタと追加のコンデンサはスペースを考えると大変ですが、必須であると考えたいところです。シーメンスの1uFとか5uFぐらいのコンデンサは古くなると数値が上ずってくる傾向があります。そういうものは音に濁り、反応の遅延がありますのでチェックは必須でしょう。半世紀を経ているのでしょうがありません。アタックタイムにこだわっておきながらコンデンサの鈍りを放置するのは本末転倒です。

フォーラム内の試験機ではC6は100uFに変更されています。トランスを使わなければ丁度良いのかもしれませんが、約50Ωでコイルの抵抗分を補償してあります。いずれにしてもこんなに下げると高域に鈍重さを感じるようになるだろうと思います。それで C1,C6を弄ったのだと思うのですが、悪い方にしか行かないと感じられます。オリジナルの500uFはジャストフィットだと思います。

抵抗Aは発振防止のために挿入します。オリジナルはトランスで減衰するのでAは不要だと解説されています。 トランスレスでダイオードに1N4148を使うのであればAは100Ωは必要、UC3611Nであれば最低でも6.1kは必要とあります。1N4148は割と一般的で安価なダイオードですが、実験の結果これが一番良いようです。高性能ダイオードは電源部に使うのであれば良いのでしょうけれども、ここでは相性が良くないようです。フォーラムの人間が言っていることは必ずしも信用に値しませんが、これは正しいと思います。

トランスレスでダイオードに1N4148を使うのであればAは100Ωは必要、UC3611Nであれば最低でも6.1kは必要とあります。1N4148は割と一般的で安価なダイオードですが、実験の結果これが一番良いようです。高性能ダイオードは電源部に使うのであれば良いのでしょうけれども、ここでは相性が良くないようです。フォーラムの人間が言っていることは必ずしも信用に値しませんが、これは正しいと思います。

抵抗Cはコンプにのみ作用するハイパスフィルター(HPF)です。10kであれば72Hzですでに十分な効果があります。2kで361Hzです。ということはどれぐらいのボリュームを入れれば良いのでしょうか。弦堂の個体は100Kを入れています。もうちょっと小さい方が、50kとか25kの方が良いかもしれないように思えますが、50k~100kの間でも結構変化します。100kだと72Hz以上の領域は狭くて操作しにくいですが、それでも大丈夫のように思います。HPFは必要性が高いものです。

ダイオードブリッジ回路へはアウトプットトランスからフィードバックを受けています。処理後Ts2に送り込まれ、カソードの方からインプットトランスに戻されています。2つのフィードバックが重なっているという構造でこれが回路全体を覆っています。複雑に連なっているので全体で完成している、部分を少し変えただけでおかしくなると考えた方が良いと思います。トランスはINPUTはマイク用の600:8kぐらいになるのではないかと、回路図では400Ωになっていますが600Ωの方がいいでしょうし、そもそも400は簡単に見つかりません。OUTPUTトランスの一次は中点タップ(CT)が必要ですが、市販でよくあるものでは150+150:600ぐらいが妥当なように思います。

この回路はブレンドが必須と思われるので類似の回路を採用した市販の機器にはそういう機能がすでに内蔵されていますし、それらにはHPF、メーターもあり、タイムは種類が豊富、非常に高速なアタックもあります。U274を自作するよりはるかに良い環境なので裕福な場合は現行の既製品を買ってしまった方が手っ取り早いと思います。しかしU274オリジナルはディスクリートの良さがあります。また自作であれば中国楽器に合わせた仕様にすることもできます。

モジュールはコンソールに挿すようになっていますので後面はピンが出ているだけです。それでよくあるのがモジュールを1Uのラックに丸ごと入れて電源と端子を備えるというものです。スタジオで機材をラックに収めている場合はそれで良さそうですが、モバイルでの想定とか、電源は全部24Vですから1つあれば、1Aもあれば10台ぐらいは供給できますので、そこでラックに収めての個別に電源供給はコストの無駄の感もあるので、重量やスペースも嵩みますし、できれば上記の写真例のように、これはまだ端子を付けていない状態で見ていただいていますが、このように収めるのも1つの有力な方法です。

このような工作をしていただける鉄工、板金屋さんはほとんどありません。手がかかるだけで利益が出ないからです。このような工場の場合は同じものを大量に作って利益を出すので、こういう特注、特に上の格子になったタイプ、テレフンケンでこういうのがありますが、同タイプを他にもやっていただいたのですが個体差があるとのことで、現物を見ての合わせ込みになったりと、こういう1つ1つというのはやらないのです。だいぶんご迷惑をおかけしたのですが、しかもそこから更に、全国からも受注していただけないか頼んでみました。

昌栄工業 108-0072 東京都港区白金5-5-4 03-3443-5084

ネットはありませんのでお電話と郵送になります。お電話で確認して振込、モジュールとコネクタを送ればやってもらえます。写真例のようなものであれば「最初にやった人と同じ感じ」と言えばわかると思います(社長は弦堂を知らず、プロの音響関係者と思っていると思います)。価格は8000円を見込んでおいてください。パーツの取り付けはやらず、まさに写真の状態で戻ってきます。材料は鉄なので磨いて光っているところは錆びてきます。それで必ず塗装せねばならないと言われますが、弦堂は「錆びても良い」と言って何もしていません。塗装は自分でスプレーを買って吹き付けるか、昌栄さんの知り合いに追加料金でやってもらいます。塗装の金額はわかりません。スペースの問題でたくさんのコネクタを付けられないので、その場合は写真例は15ピンですが、こういうものを使うことになると思います。コネクタは自分で揃えて送ります。それと昌栄さんに大口の仕事が入った時はモジュールは後回しになります。納期でゴリ押ししないということも含めて問題を起こさないようにしてください。こちらに連絡が来ますし、後続の方がやって貰えなくなりますので。

もっと簡単に済ませられるのであれば下のような状態に収めることもできます。右は元からあった部分に強引に端子を取り付けていますが、中央はこのモジュールの販売者、ドイツ人が工作したものです。コードを直接出して中でしっかり固定できれば左のような例も可能だと思います。どうにもやりにくいということであれば、上の例のような特注とかラックに収めるしかないでしょう。

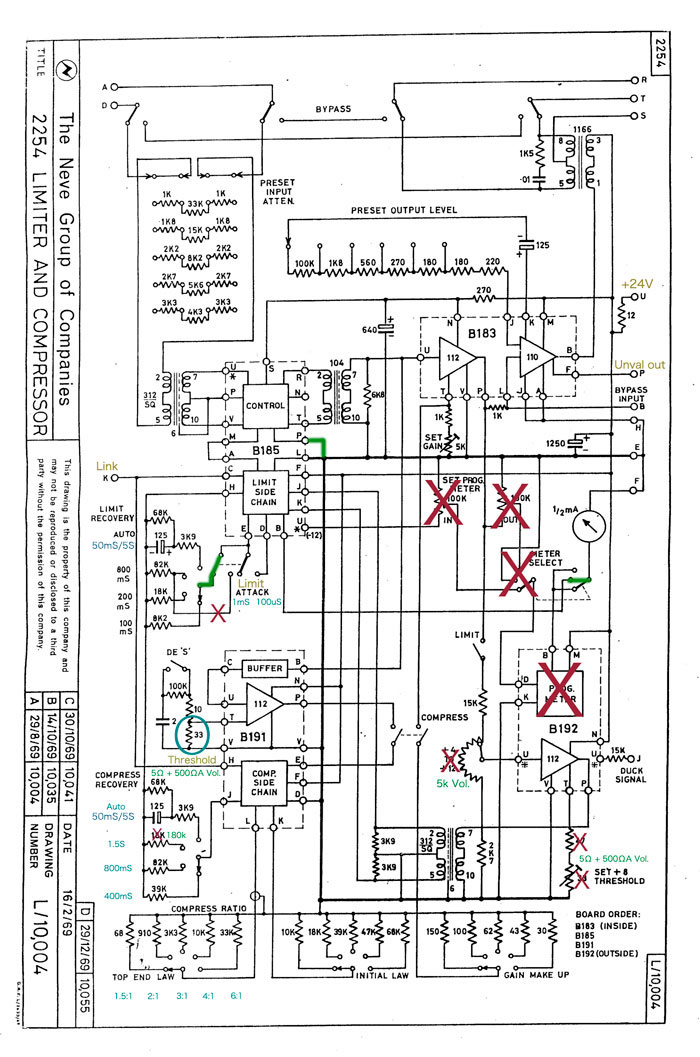

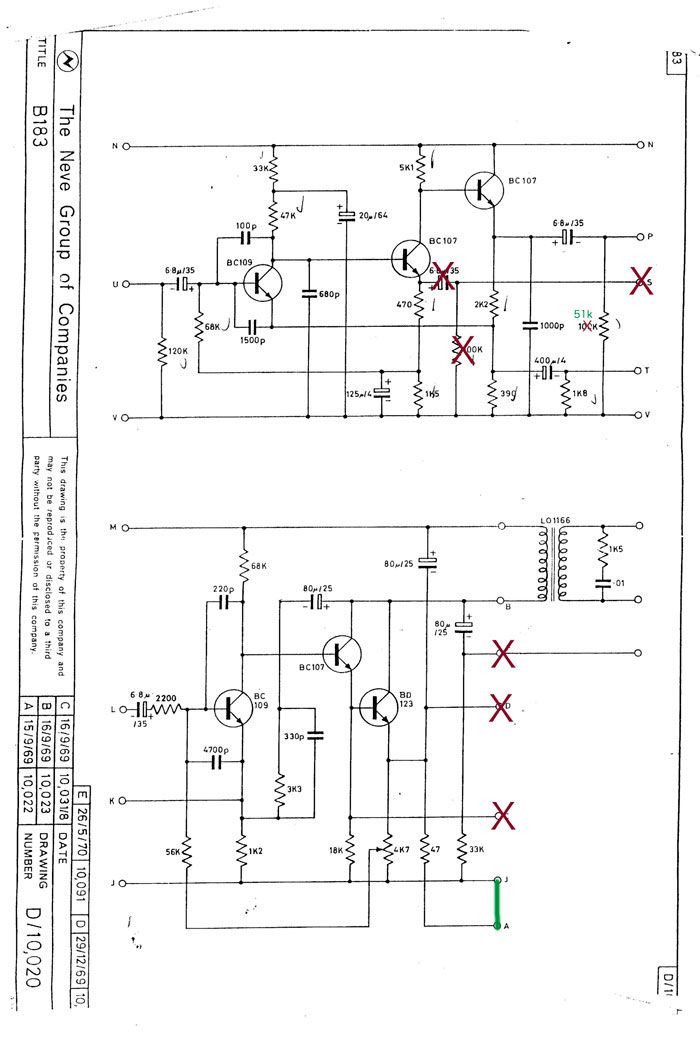

U273系はU274とは異なる美を持っていますので、U273系も考えたいところです。そこで次にNeve2254の自作を考察します。使用する基本回路は2254Dにしました。まだ実行できていないので実際に試して内容が変更される可能性もあります。計画段階です。

回路の全体を概観して感じられるのはコンプレッサーよりもリミッターの方が入念に作られているということです。リミッターをカットすれば回路は大幅に縮小できますので、クローンではそうなっているものが結構見受けられます。しかしこれをカットするのはどうかという気がします。2254のような放送用のリミッターに高速アタックを備えているというのはダイナミックレンジを狭めて電波をより遠くに飛ばす目的がありました。この効果は録音に対してもサウンドをよりパワフルにするために有用です。平均的にはリミッターよりもマキシマイザーの方が効きますが、アコーステックではリミッターの方が良いと思います。しかし2254のリミッターは効き過ぎます。実機は調整が背面についていて、そこでマニュアルの設定よりも緩めなければなりません。自作ではインプット・アッテネーターの他、スレッショルドも前パネルに出して調整できるようにした方が良いでしょう。回路図中右下にありますが、スレッショルドはデフォルトで+8に合わせて固定するようになっています。これがやりにくいのではないか、外側から回して調整できるようにします。ボリュームを絞った時に0Ωになってしまうのを避けるために5Ωを入れてあります。しかし家の在庫を見ると7接点のロータリースイッチがあります。2つあったのでコンプの方のスレッショルドにも使うことにします。2254Dは固定になっており33Ωはおそらく-4dBぐらいです。別のモデルでは15段階で切り替えられるようになっています。オリジナルの配列は以下です。

Comp 15+15(7.5) 18+18(9) 12 15 22 27 33 47 68 91 120 180 270 470 1K

Limit 15+15 18+18 12 15 22 27 33 47 68 91 120 180 270 470 1K

+はパラレル接続ですから実際の値は半分です。7接点しかないので、それぞれ赤い部分だけを採用しました。

コンプのスレッショルドの方にはディエッサーが付いていますが声で使わないのであれば10Ω、100k、2uFの3つは外せます。

B192モジュールの左にリミッターのインプットアッテネーターがあります。ここはその前後の15kと2.7kも含めて計22.2kΩです。5kBのボリュームに変えるのであれば、2.7kを2.2kに変えます(+2dBぐらいまで拡大できそうです)。或いは1kに変えてもっと小さな信号も扱えるようにすることもできると思います。

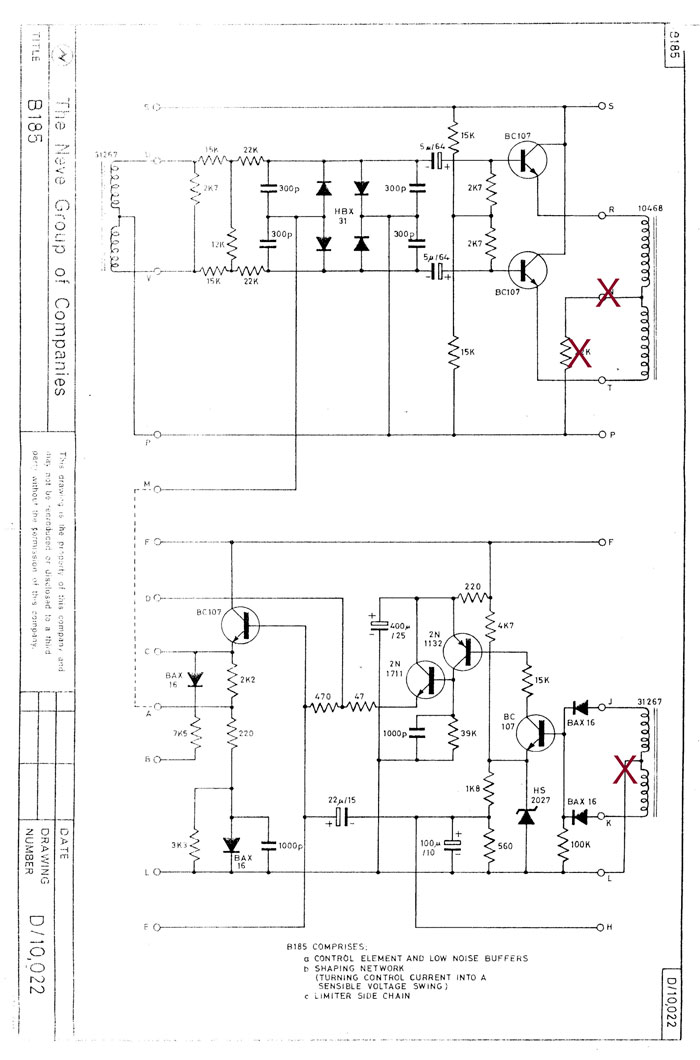

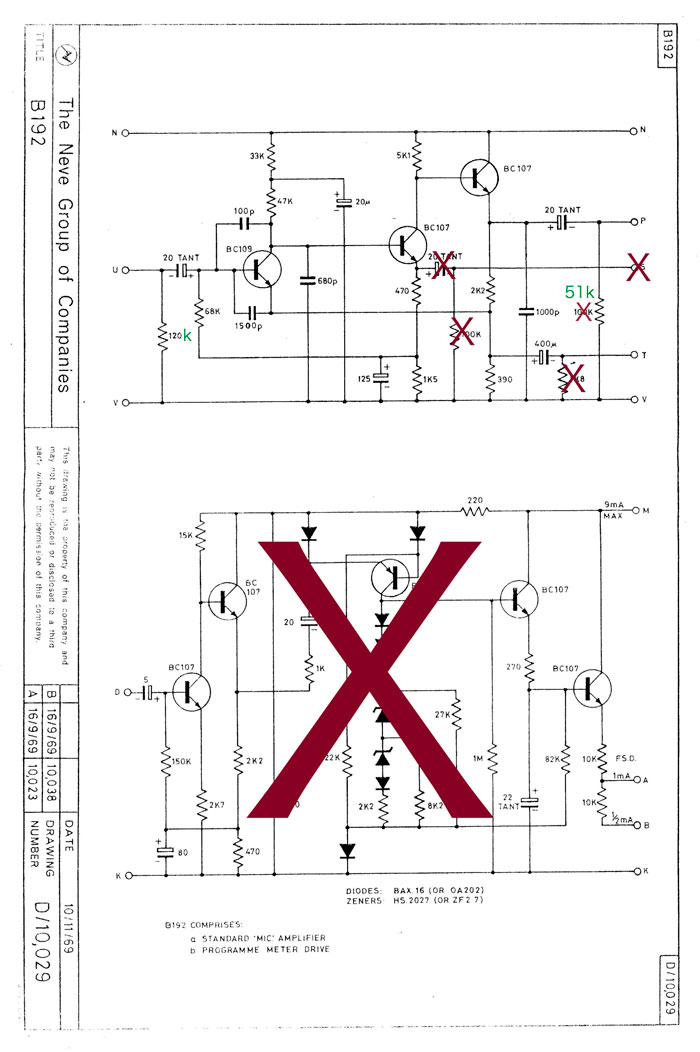

メーターはゲインリダクションだけあればいいのではないか、インプットとアウトプットまで切り替えて表示させなくても良いのではないかと思います。そうすると大きな赤いバツがありますが、この4つはカットできます。このうち右上の100kボリュームは外せないようにも思えますが、B183カードの方にも100kが入っていてパラレルで50kになります。改良されたB283カードでは100kのところに51kが入っています。これにパラっても38kぐらいです。どれでも影響はなさそうです。メーターはB185のB端子に接続します。

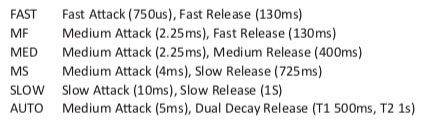

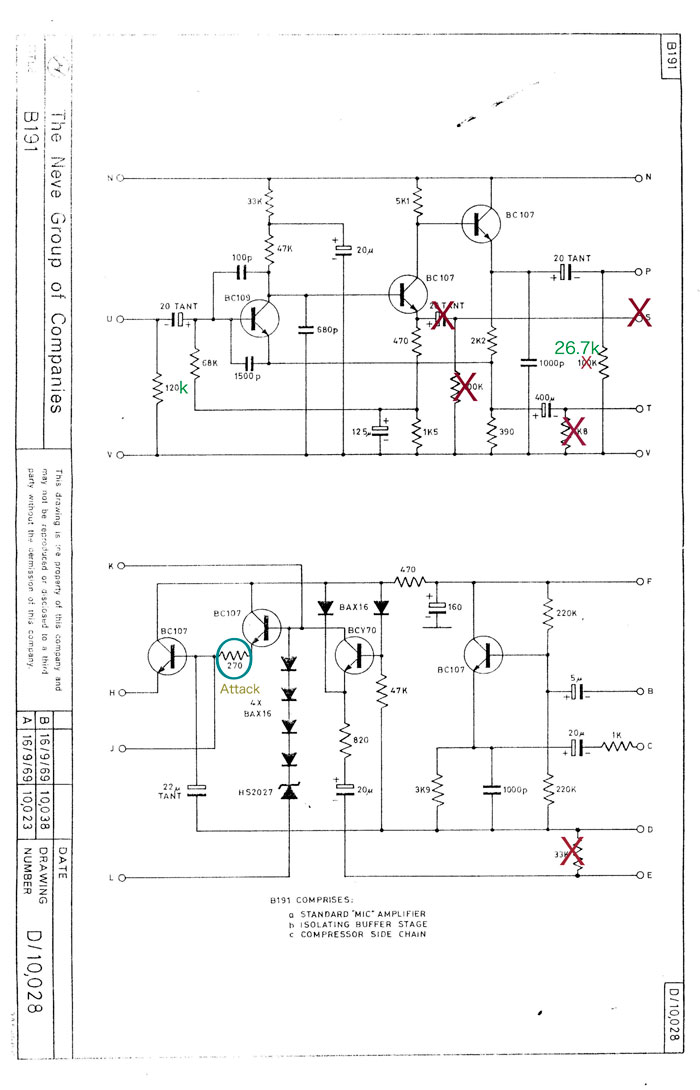

B185の右側の緑の線は抜けていたので追加しました。また下のリミッターのアタックを切り替えるところも記載ミスがあり修正しました。アタックを固定にすれば切り替えはカットできます。B185モジュールに内蔵されている470Ωを使うかバイパスするかの切り替えなのですが、この470Ωは47Ωとシリーズになっています。それで計算値では100uS:47Ω、1mS:517Ωとなります。47Ω以上であれば任意の数値を選択できますし、やろうと思えばボリュームで変更も可能です(固定抵抗の方が良いでしょう)。改良されたBA185では470Ωに代えて2.7k(4mS)が入っています。2254を小型化した新型の2264では4mS固定になっています。古い回路の方が高速で使用されているコンデンサも全体的に低めなので癖は強かったと思いますね。現行のAMS Neveはボリュームで100uS~2mSまで自由に可変できるようになっています。一方、コンプレッサーのアタックタイムは5mSでしたが、これは3mSに高速化され、リミッターのタイムと変わらなくなって以降は現代までそのままのスペックで踏襲されています。リカバリーはAUTO固定であればセレクターを外して簡略化できます。結局AUTOしか使わないという恐れもあります。

左右両側に出ている端子は、ADがインプット、反対のRTSはバランスでアウトしています。バイパスは必ず必要です。これがないとスルーした時の音とコンプ、リミッターを通した時の音の違いを客観的に判断できません。最も多用されます。Xはリンクで、もう一台の2254と接続することでステレオになります。Uは24V電源を供給します。12Ωは無くても構わないし、もう少し小さいものでも良いです。巻線抵抗を入れたいところです。Pはアンバランスアウトで、アウトプットトランスをバイパスして出力します。Bのバイパスインプットはドライ音(この機器に入力する前の音)をここからブレンドするためのものです。Jはダッキングです。ここから入力された時だけ2254を通る信号の音量を絞ります。主にドラムで使われます。

・312トランス 10k : 2.4k

・104トランス 1.2k : 4.8k

・1166トランス 200 : 600

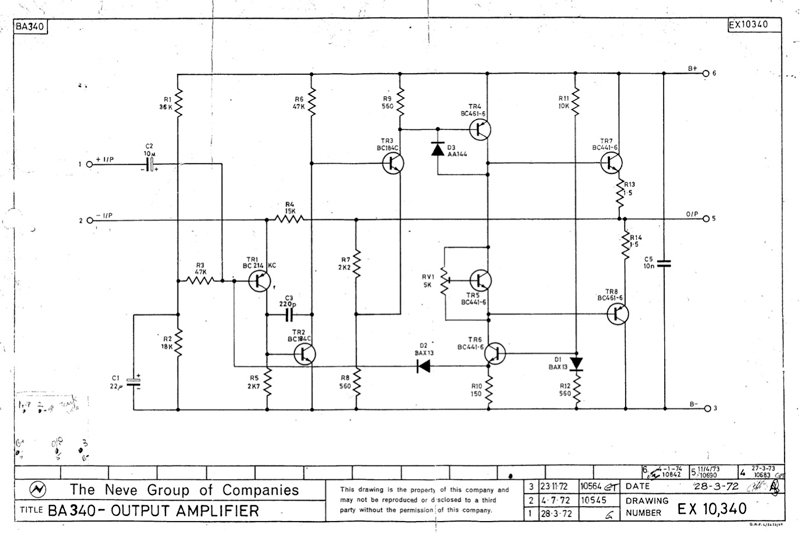

トランスで問題になるのは1166アウトプットトランスです。このトランスの現行品は、Carnhill VTB1148です(VTB1847は形状が違うだけですのでこれも使えます)。使いたいトランスが他にあるという場合、このトランスの一次側には24Vが重畳されるので耐圧と帯磁の問題があります。コアにギャップが設けてあるものが必要なのですが、これが特殊でなかなかありません。ともかくヴィンテージ中華では見つかりにくいし、中華の古いものは定格範囲内でも老朽化で切れるので極力DCは流したくありません。それでもどうしても中華トランスにこだわる場合は(こだわらないと何のためにやっているのかわからないし)、1166の箇所にチョークコイルを入れます。そしてトランスはPに繋いでアウトします。簡単に言いますけど、チョークも見つかり難いのです。真空管時代のものになるでしょう。まだトランスよりは物があると思います。このアウトプットトランスの一次側に電圧をかけるやり方は真空管回路のようです。難しいのでBA340カードに変える方法もあります。

100kのところは改良されたBA191では51kになっています。そしてPからEに入りますので33kもカットして手持ちの26.7k1本で統一することにしました。これは単にあるものを使っただけです。100kをカットして33kだけでも良いと思います。以下の同種の回路でも51kに変更していますが、これは手持ちが結構あったためで特に理由はなく、もちろん100kとかその中間でも何ら問題はありません。B192に関してはパラレルに入っていた100kボリュームをカットしたので51kが無難でしょう。アタックは270Ωで5mSですが変更はしない方が良いでしょう。

電源編へ