CDのご紹介 - 二胡弦堂

ここで紹介させていただいているCDは弦堂では販売していません。ご紹介だけですが、他にもCDを作られた方はご連絡下さい(小店の顧客でなくても構いません。全く連絡を取ったことのない方でも問題ありません)。CDではなくネット上に公開している商業録音でも構いません。フリーでの配布の場合はそれが商業的な目的がある場合のみに限りたいと思います(無料のものが必ずしも中途半端とは限りませんが、軽い意識のものがどうしても多くなるのでそれに対して真面目に論評はできないだろうという意味です)。レビューは弦堂が視聴しているという前提になりますので、何らかの方法で聴かせていただくと思います。弦堂が内々に買う場合もありますが、その場合は「レビューを載せましょうか」とは言えないので難しいところではあります。尚、本欄への掲載は無料です。販売ページがあればリンクを貼りますのでそれもご連絡下さい。

コンスタンタ☆ファースト

コンスタンタ☆ファースト

二胡、チェロ、ピアノのトリオという本格的な室内楽を楽しめる一枚です。Il-Fait-Beau(YouTubeでの視聴もあります)で紹介されています。二胡の録音というとまだまだ中国人が多く、ある意味インターナショナルに成り切れていない、本作がその壁を越えていく流れの黎明期の作品としてやがては位置づけられていくことになるような気がします。まず音楽があって、その素材を活かすためにいろんな楽器が奉仕する、一見普通のように感じられますが、二胡がその一部になっているという作品はこれまで少なかったように思います。一般には二胡というものがまず全面に出ているという前提で作られているものが多いからです。本作では練り上げられた音楽と上質の録音の中に溶け込む二胡の姿を確認できます。ビジョンに品格があり、それが全体で共有されている、録音技師にもコンセプトが浸透している一体感が感じられます。こういう趣向のアルバムはこれからもっと出てくることを期待したいと思います。本作は二胡もこれから作曲家の1つのチョイスとして一段上の円熟した段階に進むのかなということを感じさせます。

虹の微笑み

虹の微笑み

中国出身の沈琳さんによるピアノ、チェロ、パッカーションとのカルテット演奏です。冒頭のオリジナル曲によって七色の虹が世界を繋ぎ、二曲目以降から各地を軽やかな足取りで旅してゆくような様はディズニーランドのアトラクションを楽しむような、内気な乙女がいろんな国を見ながら心地よく明るく進んでいくような、そんな雰囲気の作品です。曲が進む毎に聴き手をあたかも夢の中に誘うようなメルヘンの世界が描かれているようです。沈琳さん以外の演奏者は日本人ですが作曲者には幾つかの国の人、編曲は日中合作というところから国境とか民族を意識させることのない開放的な雰囲気を感じさせる仕上がりになったのかもしれません。

舞

舞

上記、沈琳さんの3枚目のアルバムです。中国二胡と独 Bechstein ベヒシュタイン・ピアノとのブレンドが味わえるところが大きな聴きどころです。憂いの帯びた艶やかな粒を1つ1つ浮かび上がらせるような魔都ベルリンが生み出したピアノの響きが二胡と絡んでダーディーで格調高い表現に到達しています。息(魂)を吹き込む笛から弦楽器に持ち替えられて毒を滲ませる生命力を継承している二胡という楽器がどのようなピアノと合わせられるべきなのか示唆に満ちたものになっている点で、たとえ東洋と西洋で文化的背景の異なった楽器であっても互いを活かす美を見いだせるということ、それによって新たな表現を気付かせてくれます。

彩苑

彩苑

続いてさらに、沈琳さんのアルバムで4枚目です。ジャズピアニストの進藤陽悟さんが全編を編曲され完成度の高い作品になっています。沈琳さんのオリジナル曲、その他中国を題材にした作品もありますが、このような素材であっても東洋の枠を超えた表現が可能だということが楽しめる一枚です。お話をお伺いしますと、沈琳さん御自身でリシャール・ガリアーノ作曲の【NEW YORK TANGO】を二胡で弾いてみたいと希望されたということですが、もともとボタンアコーディオンのための楽曲をニ弦で演奏するのは厳しかったということです。ラテンの曲は難しいですね。楽器の特徴の違いだけでなく、音色も異文化ですから。しかし世界の多くの音楽は異文化の交流で生まれているので、こういうところに新たな創造を見出すことは可能な筈です。本作でのラテンの楽曲へのアプローチは1つの回答であろうと思います。

YOAKE

YOAKE

こちらで5枚目です。曲目を眺めますと気になるのは「Chinese Salsa」です。何だこれは?ということで検索しますと、北京でのサルサ・スクールの動画が出てきました。ご存知のように中国と言えば、ご老人たちの公園での群舞が有名、とにかく踊り好きのようです。サルサも海を渡るとまた違ったものになると思うので、中華風サルサということで作られた曲だと思います。他に舞踊曲では「瑤族舞曲」があります。これは沈琳さんの教室で人気がある曲とのことでカラオケ版も別途発売されています。明るい曲をたくさん収録して、そのうちの1つは沈琳さんご自身の作曲で「YOAKE -晨-」です。明るい将来に希望を託した作品です。販売はオフィシャルサイトにて。

Scenery

Scenery

王小迪琴弓 劉長福特製弓と村山工房象牙駒の組み合わせで録音されたという本作は、録音と相性が良い象牙駒とコントロールしやすい劉長福弓を使ったらここまでできるという見本のような素晴らしい仕上がりです。楽曲を表現するためのちょっとしたニュアンスは演奏芸術に格調をもたらしますが、それは弓が腕の延長のようになってこそです。人と楽器が一体化したようなスムージーな表現はまさに天衣無縫、織りなされる穏やかな旋律は世間の喧騒から一歩身を引いて静かに安らぎます。販売は十三堂さんで扱っています。

Shibaten Beginning

Shibaten Beginning

デジュリドゥ奏者だったシバテンさんが二胡に転向して初めてのアルバムです。落ち着いた曲調の作品集です。ギター伴奏に二胡奏者の小林寛明さんを迎えての5曲、残り3曲は二胡を外してというプログラム構成ですが、出色は第6曲のシバテンさん弾き語りによるボーカル作品です。この作品がアルバム全体の基調を成すものになっており、二胡の作品集の中で少し含められたしっとりした声というのがなんとも味があります。

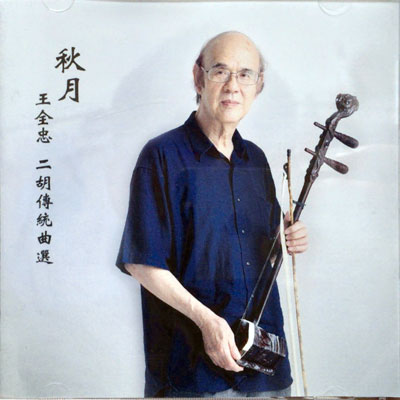

王全忠 二胡伝統曲選

王全忠 二胡伝統曲選

東方歌舞楽団に所属しておられた王霄峰さんの父の録音です。中国の伝統的な二胡録音というと割とまともに聞けるのは阿炳ぐらいからで、これですでに50年代ですから、共和国建国以降のものがほぼ全てだと考えなければいけません。それでも60年代に入ると録音のクォリティは十分です。これぐらいの時代は新作がかなり出た時期で、その時代の原点的な演奏が聴けるし、一方それより前の時代の、特に劉天華に関してはいわゆる作曲者直伝とするものもあり、非常に注目すべき録音が結構あります。その時代の人々はまだ存命中の方々もおられ、その人々が晩年に録音したものも十分に価値があるのは論を待ちません。年配者にとっては録音を採って販売まではかなりハードルが高いし、それほど売れるものでもないので録音会社も動きません。それでこのような自家録音になりがちですが、本作は非常に良好なクォリティで古典的演奏を堪能することができます。二胡奏者にとってはこのような作品は資料ともなりますので、音の鮮明さは学習において重要になってきます。その点でも十分で、むしろ一般に販売されている数多の録音より聞きやすい筈です。やはりそこは二胡奏者が採った二胡録音という感じがいたします。販売は王霄峰FaceBookにて。

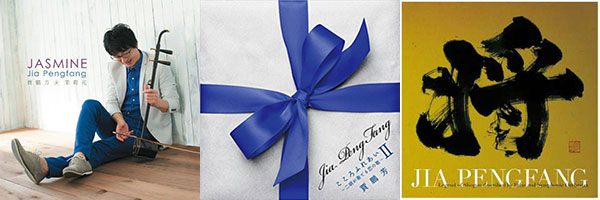

賈鵬芳

賈鵬芳

もう演奏活動をかなり長期間されているのでCDの方も結構発売されています。二胡は中国という世界の中の一部分の楽器ですが、その枠に止まらない可能性を模索するのは容易ではなかったと推察されます。今ではインターナショナルなのが普通になっておりますが。日本の作曲家編曲家は二胡を使える音かという基準で判断し、歴史とかそういったものに関心を払わない訳ではありませんが、まずは今使えるかという考え方をすることが多いと思います。そういう中で賈鵬芳さんが彼らに可能性を与えたことが始まりだったに違いない、これは使える音だと、なんとなく、そういうことを感じさせますね。ここで掲載している3枚を聴かせていただいたのですが、真ん中は最新作とのことで、以前のものと比べて二胡そのものの音が大事にされているという感覚があります。昔は二胡の録音は二胡の生音と違っても、どうせ本物の音なんてほとんど知られていないし、録音はそれで魅力的であれば良かったのですが、皆さんがあちこちで演奏しておられる成果がジワジワ出てくるようになると、一般の方におかれても二胡の音を知っているということが結構ある訳です。それが時の録音にも反映されたりするのだと思います。おそらくエンジニアの方にもそういう意識があると思われ、賈鵬芳さんの録音をいつも手がけておられる日本のエンジニアの先生が北京に行ってそこのスタジオで録音するということもやっているようで、かつては作曲家の先生による一輪の花だったものが、 徐々に重みのある存在に高められてきた、これは賈鵬芳さんの長年の成果だと思いますね。

徐々に重みのある存在に高められてきた、これは賈鵬芳さんの長年の成果だと思いますね。

フミノ1996 ~まんじまる通りで会いましょう~ 竹内ふみの

竹内さんはバイオリン奏者で、時にアイルランドに行かれてアイリッシュ音楽をされたりしています。アイリッシュでバイオリンはフィドルと言い、奏法も少し違います。欧州民族音楽の原点とされています。このアルバムにはアイリッシュは入っていないようですが、民族的古典の薫りなら満ちています。快適な落ち着きがあります。販売はfumino takeuchiにて、ここで短い視聴ができます。