東洋の音 ~ 中国音楽の再生と録音 - 二胡弦堂

トランス編へ戻る

トランス編へ戻る

東洋の音は西洋の音と何が違うのでしょうか。2010年度 日本海学グループ研究支援事業で纏められた音響解析による和楽器の特徴についての中で伝統楽器の音の傾向が分析されています(リンク先はグラフなどを交えて解説されています)。クラシックギターの残響は2.8S、基本周波数でピークがある、低域成分も強いとあります。二次高調波は-30dBぐらいで以降下がっていきます。三味線は1.2S、基本周波数より二次高調波の方が50dB程強く、基本周波数より低い帯域の成分はほとんど見られない、箏は1.8S、三次高調波が強い(基本波から+5dBで二次高調波、+15dBで三次高調波)、全ての帯域で満遍なく分布している、薩摩琵琶は0.5S、二次高調波(基本波から+85dB、三次高調波は-40dB)にピークがある、高域の方に広く分布しているとあります。管楽器ではリコーダーはギターと同じ傾向で、尺八も二次高調波が高い、基本波が若干強いのは篠笛ぐらいです。

西洋の楽器はハーモニーの確立が求められるので基音が明確です。ドを出すと三次高調波は12度上のソです。ソの方が強いとなれば不協和音になりかねません。東洋はリッチに響かせる倍音が基音より大きいという特殊性があります。その反対に残響は、西洋は長く東洋は短めです。倍音を採るか残響を採るかという違いに見えます。また西洋は基音より低い低音にも成分が分布しますが、東洋はほとんどありません。中国楽器のデータはないのですが、傾向はほとんど同じでしょう。日本の楽器は古い中国楽器と同じものが多い、化石のように残っているものだからです。

西洋弦楽器は胴鳴りが特徴です。そのため基音を中心に低い音を、深みのある音を出します。ですから西洋の録音機材はこういう音を録る前提になっています。倍音は抑え込みます。「歪率」と言って、倍音が減るとこの数値が下がり、現代の機器は限りなく低いですが、このように楽器、音響機材の両方が過度の倍音を抑えます。東洋の楽器は倍音が重要になるので音響機材の方でも倍音が豊かな方がいいのでしょうか。昔の日本の再生用アンプは比較的倍音が多く、再生時に響きを付加していました。しかしこれは再生ですから事情は少し異なります。西洋でも倍音重視の考え方もあり、米Univarsal Audio-Urei系のヴィンテージはかなりリッチな倍音が特徴です。英Neveもヴィンテージは倍音が豊かで、この古いサウンドに憧憬を抱く人々のために現代製品には倍音を付加するツマミが付けられている程です。一方、ドイツはクラシックですからハーモニー重視で昔から倍音は対策されます。現代では世界共通認識的に倍音は整理され、つまみを付けるというのは基本は倍音を出さないという意思表示とも言えますので、かつて豊かな響きを誇っていたメーカーでも抑えられるようになっています。 そこで中国音楽ではどうなのか調査しました。こういったものは聴感での主観にならざるを得ないのでデータのようなものはないのですが、機材の方で倍音が多いというのは容易ではありません。楽器と機材の倍音が共鳴し合うのでもしかすると合うこともあるかもしれませんが、ほとんどの例でやりにくそうです。かつて東洋と西洋で機材を分けていたのはこれが大きな理由だと思われます。東洋ではいろんな意味でデッドなサウンドが求められそうです。

そこで中国音楽ではどうなのか調査しました。こういったものは聴感での主観にならざるを得ないのでデータのようなものはないのですが、機材の方で倍音が多いというのは容易ではありません。楽器と機材の倍音が共鳴し合うのでもしかすると合うこともあるかもしれませんが、ほとんどの例でやりにくそうです。かつて東洋と西洋で機材を分けていたのはこれが大きな理由だと思われます。東洋ではいろんな意味でデッドなサウンドが求められそうです。

ドイツの機材はクラシック向けなので高域寄りです。この理由でも東洋にマッチングしやすいのかもしれません。しかしドイツは如何にバイオリンを美しく響かせるかを追求しているものもあり、マイクで言えば ショップス Schoeps、アーカーゲー AKGのように高域に特徴があるものがあります。これらは東洋には合わないようです。そういうイコライズがない ノイマン Neumann、ゼンハイザー Senheiserは割と使われています。日本製マイクはもっと相性は良い筈です。アンプでは、現代の製品で欧米製であっても全く色付けがないと言われているものも大陸では結構使われています。日本でも和楽器を録る時にこういうものが選ばれることがあります。

機材の倍音の調整は、フィードバック(FB)回路で行います。出力付近まで一旦流れた信号の極一部を、多くは抵抗1本でまた前段に戻します。しかし流し過ぎると堅い音になるとして聴感で調整されることもあります。抵抗値を大きくするとFB量が減りますので、改造して調整する人もいます。実施できたとしても既成の回路設計を変更するのはあまり好ましくないことも多々あるので、西洋のものに手を加えるよりはできれば東洋の機材を求めるのが無難です。ヴィンテージのNeveは意図して歪を少し残していると言われます。真空管はガラス管そのものの構造上、倍音が発生するとされますが、トランジスタの初期のものは真空管の影響は少なからず受けているのかもしれません。

録音の場合、マイクからヘッドアンプ、レコーダーというシンプルな構成でとりあえずそのままの音を録るというのが一般的だと思いますが、まずこの部分を東洋系のシステムで録るのであれば、現代の機材で種類が多いのはハンディレコーダー、民生機ではマルチトラックレコーダー(MTR)、業務機であればモバイルでフィールドレコーダー、スタジオ用のマスターレコーダーがあり、マイクを挿すだけで録音までできます。パソコンで録音しなくて良いのは音質面で有利です。ほとんどTascamとZoomの日本の2社で製造しています。ですから東洋音楽にはかなり良い条件です。この種の機材にマイクだけで録るという人は少なくありません。古いもので業務用機材なら国産、中華共に80年代ぐらいのものになる傾向です。どちらもモバイル系が見つかりやすいですが録音機能は付いていないミキサーです。これらは複数のチャンネルが一度に手に入ります。

二胡だけでなく、中国の弦楽器全般はかなり複雑な音を放出し、確かに基調になる音はしっかり出すのですが、それ以外の付帯音(倍音)が主に高音に分布します。響きの少ない低音は冴えないためか積極的に使われず、戯劇では音域の欠落をカバーする低音のサポートを受けない程です(近代では追加することがありますが、二胡は低音で使う場合が多くあります)。 日本では放送局を中心に独自に研究して東洋の音を録っていますが中国も同様で、大陸の場合は冷戦終結以降、放送局は解放軍の所有なので、主に軍を中心に技術を持っています。場所によっては軍服を着たお父さんたちが録音エンジニアをやっていたりします。日中いずれの場合も"東洋の音"を表現した機材はメジャーになりにくい傾向があります。需要がほとんどないためですが、それぞれ国内に少数の熱烈な愛好家もいます。プロのエンジニアでも東洋音楽に理解があれば適切な仕事をしますが、こういう人材はやはり放送局のようなところにおり民間にはなかなかいません。専業録音技師でもわからないことがあるので、おそらくこれが原因で二胡の商業録音の多くにはリバーブがたくさんかけてあります。雑味、雑音の成分が重要なのに、録音となるとそこが不自然に目立ってしまい、その対処に困るということもあります。欧米のマイクはフレッチャー・マンソンの等感度曲線に基づき、高中域を持ち上げているものが多く、確かにこうすることで説得力のあるサウンドは得られるのですが、これが東洋の楽器に合うとは限りません。

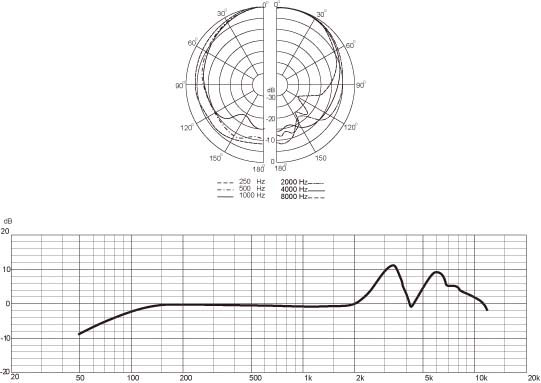

日本では放送局を中心に独自に研究して東洋の音を録っていますが中国も同様で、大陸の場合は冷戦終結以降、放送局は解放軍の所有なので、主に軍を中心に技術を持っています。場所によっては軍服を着たお父さんたちが録音エンジニアをやっていたりします。日中いずれの場合も"東洋の音"を表現した機材はメジャーになりにくい傾向があります。需要がほとんどないためですが、それぞれ国内に少数の熱烈な愛好家もいます。プロのエンジニアでも東洋音楽に理解があれば適切な仕事をしますが、こういう人材はやはり放送局のようなところにおり民間にはなかなかいません。専業録音技師でもわからないことがあるので、おそらくこれが原因で二胡の商業録音の多くにはリバーブがたくさんかけてあります。雑味、雑音の成分が重要なのに、録音となるとそこが不自然に目立ってしまい、その対処に困るということもあります。欧米のマイクはフレッチャー・マンソンの等感度曲線に基づき、高中域を持ち上げているものが多く、確かにこうすることで説得力のあるサウンドは得られるのですが、これが東洋の楽器に合うとは限りません。 欧米に比べて日本のオーディオテクニカのマイクは大人しいように感じられますが、こうでないと東洋ではやりにくいと思います。二胡のような楽器は西洋人によるイコライズがないマイクの方がやりやすいように思います。写真例を見るとNHKが声優の音声収録で米RCA 77Dリボンマイクを使用していますが、邦楽では東芝のリボンマイクが使われていました。人の声に近いとされる二胡でも同様の選択は可能性があると思います。中国楽器に対してマイクの方で積極的にイコライズしてある上の特性のようなものを使うこともできます。これは北京第一無線電機材廠製造のCD1-3の特性図です。外観はSennheiser MD421のコピーか技術援助を受けたもののように感じられますが、この図を見ると中国の方でアレンジしていると感じられます。二胡の低音は、温度のない遅い大きな熱風のような感じで録れ、雰囲気のように付帯します。高域の含有量は音の明瞭さと関係があります。中華独特の音響バランスがマイクにも反映されているようです。

欧米に比べて日本のオーディオテクニカのマイクは大人しいように感じられますが、こうでないと東洋ではやりにくいと思います。二胡のような楽器は西洋人によるイコライズがないマイクの方がやりやすいように思います。写真例を見るとNHKが声優の音声収録で米RCA 77Dリボンマイクを使用していますが、邦楽では東芝のリボンマイクが使われていました。人の声に近いとされる二胡でも同様の選択は可能性があると思います。中国楽器に対してマイクの方で積極的にイコライズしてある上の特性のようなものを使うこともできます。これは北京第一無線電機材廠製造のCD1-3の特性図です。外観はSennheiser MD421のコピーか技術援助を受けたもののように感じられますが、この図を見ると中国の方でアレンジしていると感じられます。二胡の低音は、温度のない遅い大きな熱風のような感じで録れ、雰囲気のように付帯します。高域の含有量は音の明瞭さと関係があります。中華独特の音響バランスがマイクにも反映されているようです。

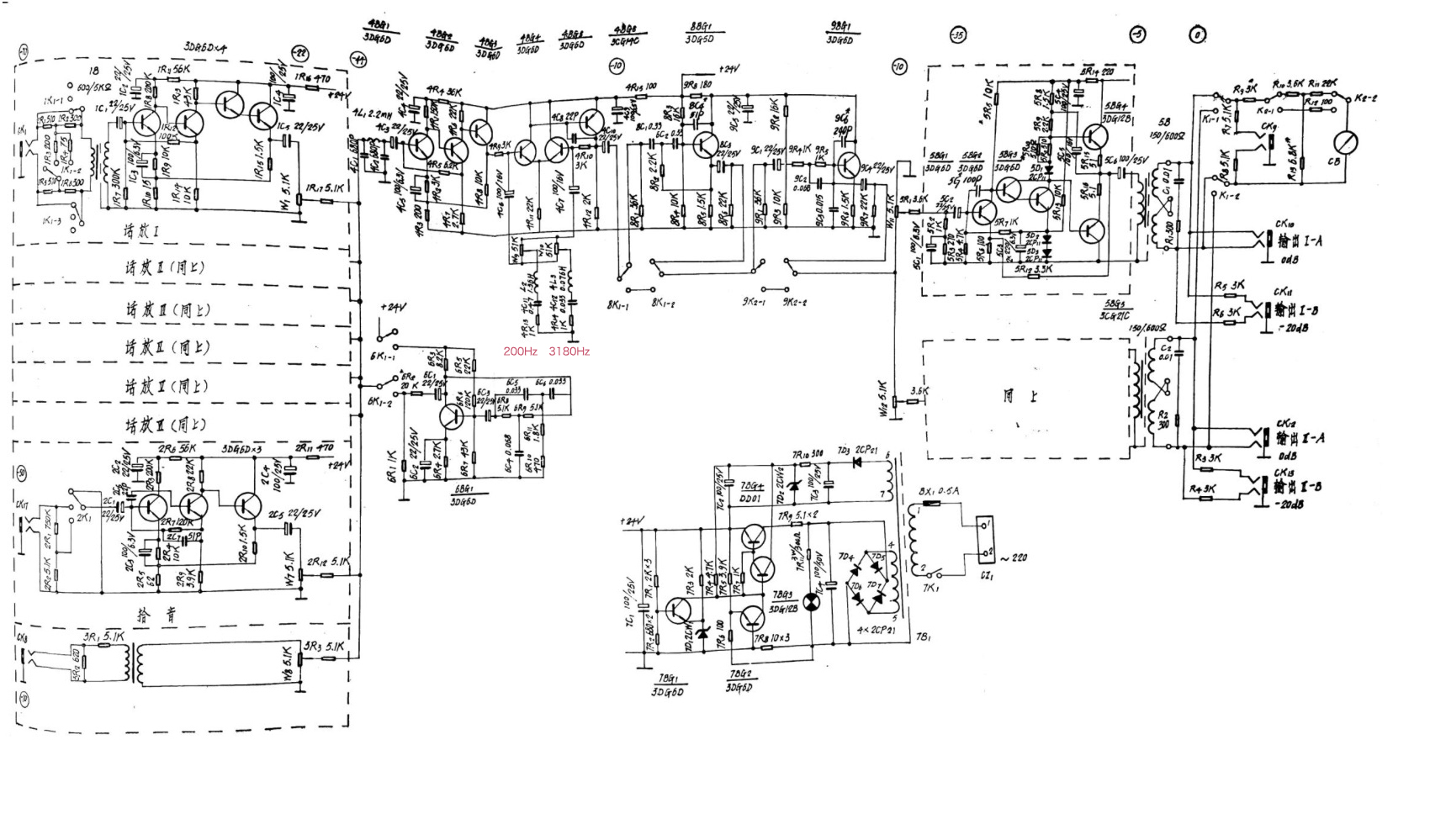

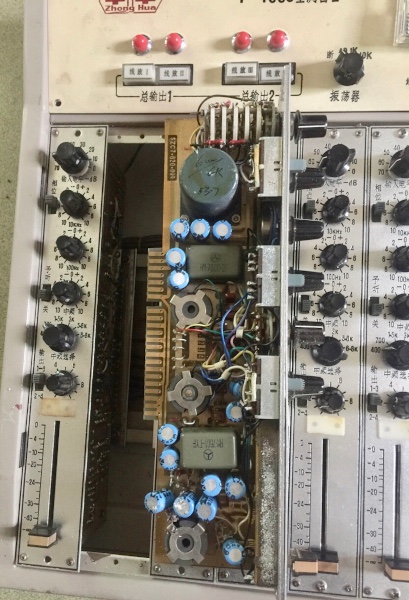

中華牌80年代の5チャンネルミキサーを入手して調べました。サウンドは上海系です。電池でも使用できるタイプで電源は6Vです。電源電圧は高い方が有利なので、ドイツのコンソールは24Vでした。 しかし歴史的には比較的後発のSSL4000は±18Vに下げています。さらに現代のAPI500モジュールは±16Vとさらに下がっています。エフェクターでも9Vですので、6Vはかなり低い、プロ機器であることを考えれば尚更です。これは意図して設計している筈です。ヘッドルームが低いと歪みが増えます。あえてこれが欲しいのではないかという感じがします。そうでないと古い機器独特の甘い音が出ません。まだ中華牌がなかった一昔前に後に中華牌を作る工場になった上海無線電18厰は18Vでプロ用コンソールをモノラルで作っていました。同時期の西湖牌は24Vでした。そこをステレオ時代に6Vにまで下げていますが、音質の評判は良いです。電圧が低いためトランジスタの個数を増やして丹念に少しずつインピーダンスを下げながら増幅しています。18Vだった時には3DG6Cを3つ並べていただけでしたが6Vになると様々な種類のトランジスタを6つ組み合わせています。

しかし歴史的には比較的後発のSSL4000は±18Vに下げています。さらに現代のAPI500モジュールは±16Vとさらに下がっています。エフェクターでも9Vですので、6Vはかなり低い、プロ機器であることを考えれば尚更です。これは意図して設計している筈です。ヘッドルームが低いと歪みが増えます。あえてこれが欲しいのではないかという感じがします。そうでないと古い機器独特の甘い音が出ません。まだ中華牌がなかった一昔前に後に中華牌を作る工場になった上海無線電18厰は18Vでプロ用コンソールをモノラルで作っていました。同時期の西湖牌は24Vでした。そこをステレオ時代に6Vにまで下げていますが、音質の評判は良いです。電圧が低いためトランジスタの個数を増やして丹念に少しずつインピーダンスを下げながら増幅しています。18Vだった時には3DG6Cを3つ並べていただけでしたが6Vになると様々な種類のトランジスタを6つ組み合わせています。

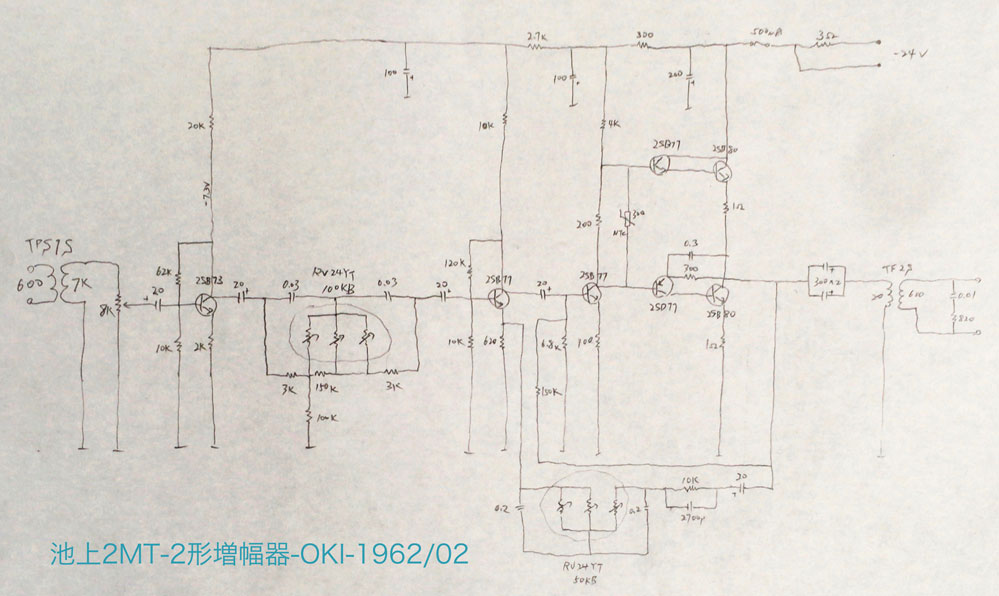

極めて個体数が少ないのですが、昭和30年代の国産アンプが見つかることがあります。独特の東洋的アナログの質感が得られます。 池上通信機のものと思われるこの個体は「増幅器」と記載がありますが、コンソールに差し込んだ時に見えなくなる側面に高域と低域を調整できるボリュームがあります(写真では側面に穴が2つ見えますがここをマイナスドライバーで調整)。側面ですから調整は固定で使うのが前提になっています。テープのカーブを調整するものであろうと思われます。テープは特性上フラットには記録できないのでズレた分を再生側で戻すのですが、それでも高域と低域はそれぞれ減衰しやすいのである程度補償しておくためのものと思われます。

池上通信機のものと思われるこの個体は「増幅器」と記載がありますが、コンソールに差し込んだ時に見えなくなる側面に高域と低域を調整できるボリュームがあります(写真では側面に穴が2つ見えますがここをマイナスドライバーで調整)。側面ですから調整は固定で使うのが前提になっています。テープのカーブを調整するものであろうと思われます。テープは特性上フラットには記録できないのでズレた分を再生側で戻すのですが、それでも高域と低域はそれぞれ減衰しやすいのである程度補償しておくためのものと思われます。 それでこのイコライザーはどちらもプラスにのみ調整できるようになっています。テープデッキに繋がないのであればフラットのままで良いのでそれだとラインアンプになります。ダイヤルは0が最大で測りますと+50dB、20が+30dBでした(つまり20は-20dBの意)。∞はOFFでした。イコライザーを使うと減衰しますが使わなければ最大50dBのゲインがあるということになります。もしこの回路をコピーして製作する場合はイコライザーは3連ボリュームも面倒ですし、使わないのにコストの無駄になるので固定抵抗に置き換えるのも1つの方法です(省くのもあるかもしれません)。

それでこのイコライザーはどちらもプラスにのみ調整できるようになっています。テープデッキに繋がないのであればフラットのままで良いのでそれだとラインアンプになります。ダイヤルは0が最大で測りますと+50dB、20が+30dBでした(つまり20は-20dBの意)。∞はOFFでした。イコライザーを使うと減衰しますが使わなければ最大50dBのゲインがあるということになります。もしこの回路をコピーして製作する場合はイコライザーは3連ボリュームも面倒ですし、使わないのにコストの無駄になるので固定抵抗に置き換えるのも1つの方法です(省くのもあるかもしれません)。 しかし僅かであれば善用も可能なのでもっと小さい値のボリュームと固定抵抗に変えて運用するという方法であれば使いようもありそうです。結構ナチュラルで快適な効き具合です。

しかし僅かであれば善用も可能なのでもっと小さい値のボリュームと固定抵抗に変えて運用するという方法であれば使いようもありそうです。結構ナチュラルで快適な効き具合です。

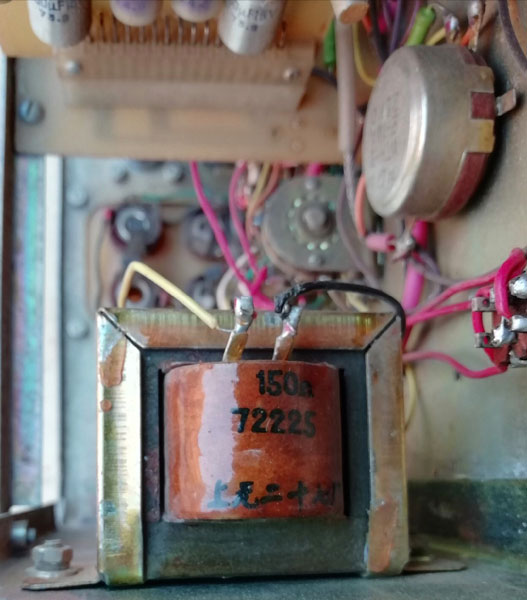

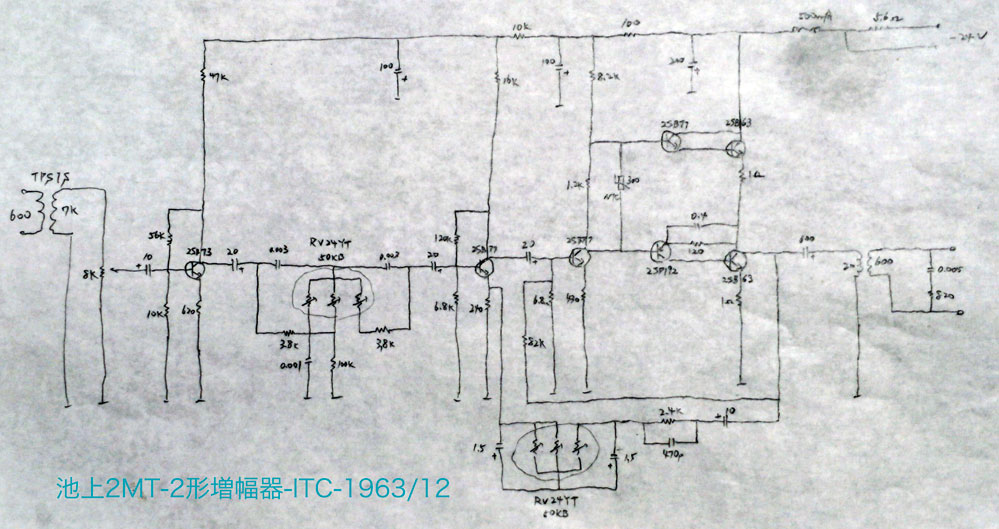

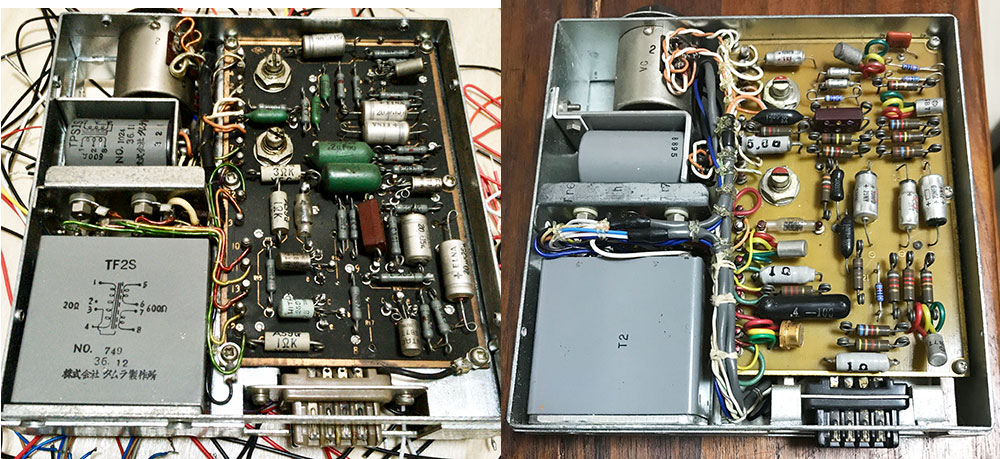

こういう古い機材の回路図は滅多に出ないので左側に貼ってありますが(クリックで拡大します)、インプットトランスが600:7k(巻線比1:3.4 +10.7dB)で、アウトプットトランスは20:600(1:5.5 +14.8dB)です。 右側に貼ってあるのは中国杭州・西湖牌のコンソールのものですが、こちらもインプットトランスが600:5k(1:2.9 +9.2dB)、アウトプットトランスは150:600(1:2 +6dB)と似たような感じになっています。西湖牌はマイク入力ですので同列には比較できませんがトランスである程度昇圧する共通点はあります。中国唱片廠に納入された中華牌コンソールの中身を開けた写真例では、600:6k(1:3.2 +10dB)のインプットトランスが入っているのが見えます。こちらもマイクです。このように昇圧の一部をトランスに依存すればトランス特有の味が乗りますので、現代の感覚で言うところのヴィンテージ感が出ます。

右側に貼ってあるのは中国杭州・西湖牌のコンソールのものですが、こちらもインプットトランスが600:5k(1:2.9 +9.2dB)、アウトプットトランスは150:600(1:2 +6dB)と似たような感じになっています。西湖牌はマイク入力ですので同列には比較できませんがトランスである程度昇圧する共通点はあります。中国唱片廠に納入された中華牌コンソールの中身を開けた写真例では、600:6k(1:3.2 +10dB)のインプットトランスが入っているのが見えます。こちらもマイクです。このように昇圧の一部をトランスに依存すればトランス特有の味が乗りますので、現代の感覚で言うところのヴィンテージ感が出ます。 味付けのないものの方が何でも使えますが、それはそれとして、また別のものとして味を重視する考え方もあって、マイクの選択に続いてヘッドアンプにもそれなりの方向性がないと使いづらい、そうすることで守備範囲が狭まってもしっかりした特徴が押し出されている方がやりやすいという見方のエンジニアもいます。つまり東洋の音を追求するという一事にしても、トランスを使うことで親和性を高めるのか、それとも全く特徴を消してより自然なサウンドを追求するのか、大まかに2通りの方向性がありそうだということです。どちらかのやり方に偏っている人もいれば(偏った方がコストはかからないから偏っているという人がほとんどかもしれません)、あらゆる選択肢を可能性から排除しないというエンジニアもいます。

味付けのないものの方が何でも使えますが、それはそれとして、また別のものとして味を重視する考え方もあって、マイクの選択に続いてヘッドアンプにもそれなりの方向性がないと使いづらい、そうすることで守備範囲が狭まってもしっかりした特徴が押し出されている方がやりやすいという見方のエンジニアもいます。つまり東洋の音を追求するという一事にしても、トランスを使うことで親和性を高めるのか、それとも全く特徴を消してより自然なサウンドを追求するのか、大まかに2通りの方向性がありそうだということです。どちらかのやり方に偏っている人もいれば(偏った方がコストはかからないから偏っているという人がほとんどかもしれません)、あらゆる選択肢を可能性から排除しないというエンジニアもいます。 自分は二胡しか演奏しない、それしか録音しない、ということであれば、専用に特化している方が汎用的な音よりも良いという、そういうことがその他いろんな状況でも有りえます。トランスを使うとは言っても、マイクアンプのインプットに入れるトランスは今も昔も難しいものでコストもかかりますので中国においてもほとんどのアンプにトランスは入っておりませんでした。トランスインプットは極限られたプロ機器に限定されていました。日本の業務機器のトランスはタムラが製造していますが、こういう古い池上のモジュールであっても音色はタムラ主導という印象です。ですから音色だけであればタムラのトランスだけでも充分かもしれませんし、この東洋の音こそが中国楽器との相性を考えた時に価値があると思います。

自分は二胡しか演奏しない、それしか録音しない、ということであれば、専用に特化している方が汎用的な音よりも良いという、そういうことがその他いろんな状況でも有りえます。トランスを使うとは言っても、マイクアンプのインプットに入れるトランスは今も昔も難しいものでコストもかかりますので中国においてもほとんどのアンプにトランスは入っておりませんでした。トランスインプットは極限られたプロ機器に限定されていました。日本の業務機器のトランスはタムラが製造していますが、こういう古い池上のモジュールであっても音色はタムラ主導という印象です。ですから音色だけであればタムラのトランスだけでも充分かもしれませんし、この東洋の音こそが中国楽器との相性を考えた時に価値があると思います。 このようなモジュールを組み合わせると存在感と力強さが増します。こういう特徴は60年代の世界的な傾向かもしれません。まだ真空管の影響があったであろう時代でこの独特のサウンドの重みは米英独のものにも見られるからです。

このようなモジュールを組み合わせると存在感と力強さが増します。こういう特徴は60年代の世界的な傾向かもしれません。まだ真空管の影響があったであろう時代でこの独特のサウンドの重みは米英独のものにも見られるからです。

この辺りの国産の機材についてあちこちに尋ねたり、池上本社にも出向いたりしましたが、わかっているのはもちろん年配者になるのですが、受ける印象が総じてネガティブ、音楽は舶来機材が一番、国産は真似して作っただけと切り捨てるように言う人が結構います。そこらの近所のおっちゃんではありません。皆、当時からの専門家です。作って供給していた側の人たちです。この感情は決して意味はわからなくはありません。若い方は古い国産の音は想像にしくいと思うので、ネットで60年代のNHK録音を探して聴いてみて下さい。なぜかピアノが多いと思うのですが、昔の戦後の日本を体現したような音です。高度経済成長より前の苦しい中で夢を見ていた時代の音です。外国物の方が特に米製などは活き活きとしているし、その時代に生きていた方であればなおさら深く考えたくはないという気持ちは理解できます。 しかし我々は東洋の音を追求しているし、東洋の機材で西洋楽器たるピアノを録音したものなどどういう印象になろうが関係ありません。ただそれにしても当時はこの音で良かったのか? 違うんじゃないか? という感じもするのです。現代ではデジタルに変えられたもので聴いていたりもするわけですから、どこかでおかしくなっているのではないかという気もしないではありません。そこでタムラのやはり同時代のトランス1つを使い、これに通すと全然印象が違います。根暗な感じが消え失せ、力強い生命感の漲った音に変わります。これは素晴らしい、トランス1つだけでこの結果であれば、当時の再生システムではもっとだったでしょう。60年代特有のゴリっとした、魅力的なサウンドが展開されます。しかしタムラは今も昔も最高級品、庶民がそれほどのクォリティのパーツを使用した再生装置を持っていたとは思えず、やはり当時の大多数はチープなままで聴いていたのではないだろうかとも思うのです。今や欧米の音というのは誰でも体感で知っていますが、欧米のあのままでNHKで時にやっている邦楽の三味線やら琴や鼓などを聴きたいと思う人はおらず、やはり現代でも和製の音でやっているのです。

しかし我々は東洋の音を追求しているし、東洋の機材で西洋楽器たるピアノを録音したものなどどういう印象になろうが関係ありません。ただそれにしても当時はこの音で良かったのか? 違うんじゃないか? という感じもするのです。現代ではデジタルに変えられたもので聴いていたりもするわけですから、どこかでおかしくなっているのではないかという気もしないではありません。そこでタムラのやはり同時代のトランス1つを使い、これに通すと全然印象が違います。根暗な感じが消え失せ、力強い生命感の漲った音に変わります。これは素晴らしい、トランス1つだけでこの結果であれば、当時の再生システムではもっとだったでしょう。60年代特有のゴリっとした、魅力的なサウンドが展開されます。しかしタムラは今も昔も最高級品、庶民がそれほどのクォリティのパーツを使用した再生装置を持っていたとは思えず、やはり当時の大多数はチープなままで聴いていたのではないだろうかとも思うのです。今や欧米の音というのは誰でも体感で知っていますが、欧米のあのままでNHKで時にやっている邦楽の三味線やら琴や鼓などを聴きたいと思う人はおらず、やはり現代でも和製の音でやっているのです。 それがやっぱり自然に美しいのです。

それがやっぱり自然に美しいのです。

そこで今回の池上のモジュールですが、同じ型番のものを同じ販売者がもう一つ販売しています。それでそれも買い上げます。約2年後に製造されたもので、製造会社は最初に購入した古い方はOKI(沖電気)で、後で購入した新しい方はITCです(内部写真は左がOKI、右がITC)。池上は以前に医療関係機器も設計しており、それも製造がITCでした。そのためか現在ITCは医療関係の会社になっています。この2つは外観は違えど回路が非常に似ており、回路も違う部分が少なくないので新しい方も図を添付しました。OKIとITCでは同じモデルを製造しながら回路は独自で決めていたのか、クライアントに合わせたものを製造していたのかよくわかりません。使われている抵抗はITCには理研のカーボンが入っていますが、一部修理もされていて交換されています。メーカーがわからないのですがおそらくニッコームの金属皮膜で、エミッタ抵抗は同じくニッコームの角板型を使っています(基板上の右上端のオレンジ)。音の抜けを向上するための変更のように思います。カソード抵抗に巻線が採用されるのは1つのノウハウで、どちらも1Ωの2本に使われています。電源の入力にも使われていますが、こちらは回避できるようにもなっています。基板の色が違っているのは工場と年代が違うというのはあるかもしれませんが、おそらく用途の違いがわかりやすいようになっていたものと思います。製造時期は2年も離れていないのに随分違う印象です。実際に聴いてみるとサウンドはそれほど変わりません。

パーツの実装方法はかなり特殊で、普通端子は90度に曲げて基板に刺しますが、OKIでは一回転、ITCでは2回転(コンデンサは回転なし)となっているのがわかります。このような面倒なことをするのは見た目が理由ではないでしょう。そもそもこんなことをすればインダクタンスが発生します。小学の理科で銅線を巻いてラジオから音を出したりということをやりますが、とにかく電子回路で巻くというのは何らかの影響があるので普通は避けるものです。 ノウハウでしょうね。電解コンデンサはアルミ剥き出しのケースになっており、現代のようにビニールで包まれていません。これを剥ぎ、表面にマイナス側、容量、耐圧を記入します。音が明瞭になります。アルミ面には極力傷をつけないようにするということと、アルミ面が配線に触れて導通しないように配慮が必要です。この回路図通りであれば逆相になりますので、入力か出力を反対に繋ぐ必要があります。逆相になっている理由はわかりません。前後の機器の関係でしょうか。OKI,ITC共に逆相なので意図的にそのように設計されているのは確かと思われます。

ノウハウでしょうね。電解コンデンサはアルミ剥き出しのケースになっており、現代のようにビニールで包まれていません。これを剥ぎ、表面にマイナス側、容量、耐圧を記入します。音が明瞭になります。アルミ面には極力傷をつけないようにするということと、アルミ面が配線に触れて導通しないように配慮が必要です。この回路図通りであれば逆相になりますので、入力か出力を反対に繋ぐ必要があります。逆相になっている理由はわかりません。前後の機器の関係でしょうか。OKI,ITC共に逆相なので意図的にそのように設計されているのは確かと思われます。

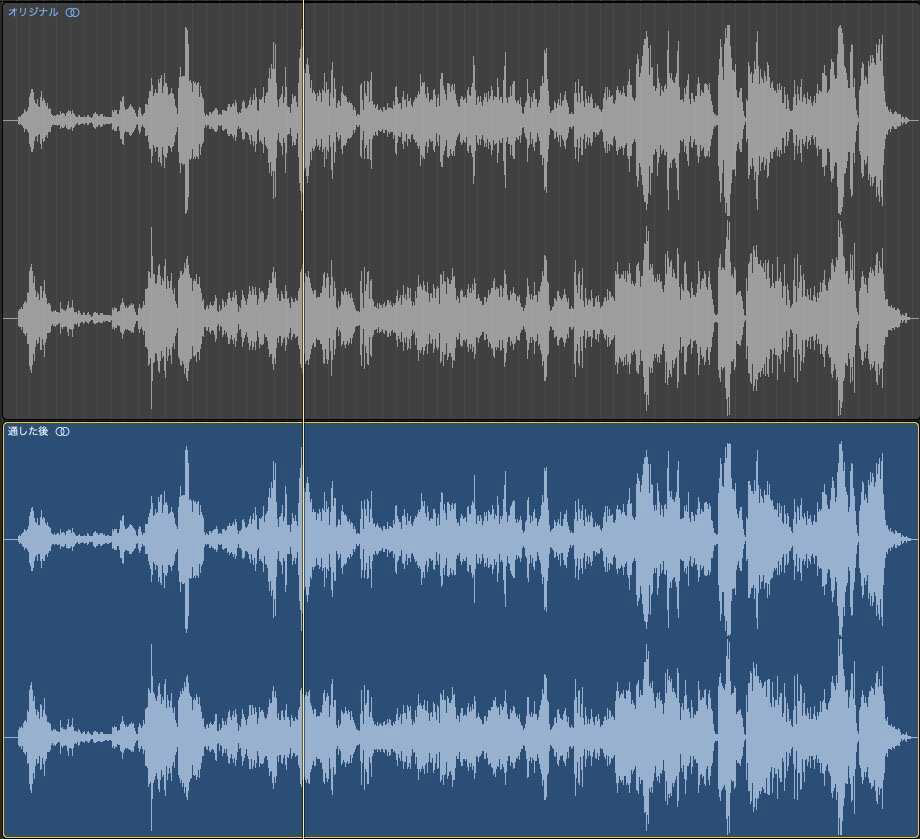

OKIを通すことによる音の変化を波形で比べますと、ほとんど変わっていないのですが、ほんの僅かに加わっている部分と失われた部分があります。これが聴感上感じられる音の変化なのでしょう。秋葉原のラジオデパート地下のゼネラルトランスさんに伺った時に社長が「最高のトランスはファインメットである」と言って購入するよう強く勧められました。やはりトランス専門店だけに拘りが凄いんでしょうね。理由を伺いますと曰く「昔の機器は位相がずれている。トランスやパーツ、それぞれが特有の位相を持っていて、それがごちゃ混ぜになって音が出てくる。ファインメットは速度が違う。位相の問題は出ない」とのことでした。 トランスの問題点を解決した極めて理想的なものであるとのことで、それだったらトランスを使わないのと同じだから、完全にトランスレスに出来ないところでトランスを嫌う向きで使うことになるから、トランス好きの人には勧められません。社長の言う位相のズレがOKIにも出ており、しかもインダクタンスが発生するであろう実装までなされているという、この辺りが味の秘密なのかもしれません。そのすぐ後にAKB48劇場の前にあるアンディクス・オーディオにお邪魔しますと面白いものが見つかります。LUXの古いトランスです。型番はType 6056Xです。親父に「これは?」と聞きますと「わからない。何に使うのか? 数値もわからない。わかれば値段は付くのだけれどわからないからどうしようもない」。これは弦堂が持ち帰り調査しますと、LUXは43年に錦水電気工業株式会社と改称しますが、トランスの表記には「KINSUI DENKI KOGYO K.K. OSAKA JAPAN LUX DIVISION」とあります。低周波用(A.F.)との表記もあります。インターステージトランスで2.2:1ぐらい、戦中なら軍の通信用、戦後であればラジオの用途で使われていたものであろうと推測されます。LUXも50年代に入ると外観がもっと近代的になっているので、この個体は戦中或いは戦後間も無くのものという感じがします。大阪は現代でも精密な部品で世界でここだけしか作れないものを作っている中小工場が多いところなので、トランスに関しても特性が極めて優秀なものを作っていました。ハムバッキング巻きとあって、主にヴィンテージトランスで採用されていた巻き方ですが、商用電源の50或いは60Hzのノイズをキャンセルするためのものです。ハムバッキングと言えばレスポール型、そこまで味が濃いわけではありませんでしたが、AMラジオ用と思えるような密度を高めた、音が前にしっかり出てくるような音色でした。ソースは選びますが二胡は確実に大丈夫、むしろエネルギーが必要とする帯域に集中しますのでコンプを使わなくても自然に音圧が高められます。幾ら安いからといってこういうものを購入した上で張り紙を見て「こちらもファインメットトランスを扱っているのですか」と聞くから親父は「味はないのでトランスが好きな人にはお勧めできない」そうでしょうね。ファインメットは極めて澄んだ音がするという。雑味とか僅かな歪みこそが味わいをもたらすという考えとは異なりますが、位相のズレによる影響を考えさせるものにはなります。歪みを意図的に足しているのではないかと言われるヴィンテージ機もありますが、池上の実装方法もその一種と思われ、東洋の1つのノウハウとして記憶しておきたいところです。

トランスの問題点を解決した極めて理想的なものであるとのことで、それだったらトランスを使わないのと同じだから、完全にトランスレスに出来ないところでトランスを嫌う向きで使うことになるから、トランス好きの人には勧められません。社長の言う位相のズレがOKIにも出ており、しかもインダクタンスが発生するであろう実装までなされているという、この辺りが味の秘密なのかもしれません。そのすぐ後にAKB48劇場の前にあるアンディクス・オーディオにお邪魔しますと面白いものが見つかります。LUXの古いトランスです。型番はType 6056Xです。親父に「これは?」と聞きますと「わからない。何に使うのか? 数値もわからない。わかれば値段は付くのだけれどわからないからどうしようもない」。これは弦堂が持ち帰り調査しますと、LUXは43年に錦水電気工業株式会社と改称しますが、トランスの表記には「KINSUI DENKI KOGYO K.K. OSAKA JAPAN LUX DIVISION」とあります。低周波用(A.F.)との表記もあります。インターステージトランスで2.2:1ぐらい、戦中なら軍の通信用、戦後であればラジオの用途で使われていたものであろうと推測されます。LUXも50年代に入ると外観がもっと近代的になっているので、この個体は戦中或いは戦後間も無くのものという感じがします。大阪は現代でも精密な部品で世界でここだけしか作れないものを作っている中小工場が多いところなので、トランスに関しても特性が極めて優秀なものを作っていました。ハムバッキング巻きとあって、主にヴィンテージトランスで採用されていた巻き方ですが、商用電源の50或いは60Hzのノイズをキャンセルするためのものです。ハムバッキングと言えばレスポール型、そこまで味が濃いわけではありませんでしたが、AMラジオ用と思えるような密度を高めた、音が前にしっかり出てくるような音色でした。ソースは選びますが二胡は確実に大丈夫、むしろエネルギーが必要とする帯域に集中しますのでコンプを使わなくても自然に音圧が高められます。幾ら安いからといってこういうものを購入した上で張り紙を見て「こちらもファインメットトランスを扱っているのですか」と聞くから親父は「味はないのでトランスが好きな人にはお勧めできない」そうでしょうね。ファインメットは極めて澄んだ音がするという。雑味とか僅かな歪みこそが味わいをもたらすという考えとは異なりますが、位相のズレによる影響を考えさせるものにはなります。歪みを意図的に足しているのではないかと言われるヴィンテージ機もありますが、池上の実装方法もその一種と思われ、東洋の1つのノウハウとして記憶しておきたいところです。

波形についてはITCも同様に僅かな変化しか確認できませんので掲載していません(聴感でも同じなのだから)。OKIのメンテについては、電解コンデンサはまだ容量があり使用可能でしたのでとりあえずこのまま鳴らし、その後新品に交換しました。結構容量が高めに出過ぎる半世紀前の古い電解を使い続けるのは危険です。色々考えた結果、京都・ニチコンのオーディオ用で一番安いKAを採用します。昔の機器なので古典的なパーツを使いたいというのがありますので、最新の研究が反映されたものを避ける方向で決定しました。300uF2つは同じくニチコンのグレードが高いミューズKZ,330uFx2を入れますがこれは手持ちがあったから入れただけです。オリジナルと音が変わらなかったのでこれで良しとします。しばらく慣らし運転をしているとなんとなく高域が不足している感じがしたので、KAの470uF1本を新たに購入して330uFx2と交換するとピッタリでした。続いてITCに関しては音が変わってしまうのも覚悟の上で少し攻めることにし、今回は横浜・エルナのシルミックIIで試しました。これは中の電解紙に絹を織り込んであります。 「全く新しいハイグレード品」という自信作で「シルクの”しなやか”が音楽の振動エネルギーを暖和し、高音域でのピーク感、中音域での粗さが大幅に減少し、さらに低音域の量感が増加させられるという、今までの電解コンデンサーでは得られなかったハイクオリティーサウンドを実現」とあります。そのため確実に音は変わることになるのですが、実際、メーカーが言うように劇的に美しくなります。音の忠実さというのも難しい問題で、マイクで集音したそのままだと音の荒さが強調されがちだし、それだったらシルミックIIのようなものに通した方が実際に耳で聞く音により近いだろうということになります。しかし原音とは違うという言い方もできます。もちろんメーカーの方がそこは考えて開発しているのでバランスは絶妙ですが、もはやこういう議論自体が無意味と思える程の美しさで鳴るようになりますから、オリジナル以上に魅了されます。デジタル時代だから必要になったものかもしれません。一方オリジナルの無骨さも残しておきたいということでこの2台体制でしばらく行くことになりそうです。その後、古いパーツがドミノ式に不調に陥っていき、サーミスタについては以下に言及しますが、この時にITCの低音のフィルター部にあります1.5uFが急速に抜けていき、これはテスターを使わずとも聴感ではっきりわかるほどでした。低音がなくなってスカスカになります。ここはタンタルコンデンサーが入っています。タンタルは故障するとショートするので危険とのことで(この池上の回路はフィルター部なので大丈夫です)オーディオ用というのはもう作られていないように思いますが(工業用はあります)、独特の甘さがあるので替えがないというのは頭の痛い問題です。ITCに関しては他にも0.4uFなど替えに迷うものもあるので(現代は0.33uFと0.47uFがあります)、OKIの方も含めてそもそもまずこれらをコピーして自作しようという人はいないとは思いますが、仮に自作するにしてもITCは少々採用し難い面はあると思います。1.5uFというのが電解で有れば良いのですがないので3.3uFをシリーズで繋ぐ、この場合も誤差は問題になってきそうですし、フィルムはしっくりこない(クリアな音を望めばこの方がいいかもしれない)、オイルが良いのですがデカイ高いはまだしも1.5uFというのが見つかり難いと思いますね。ここはかなり音質に影響する箇所です。タンタルは電解とは異なり寿命はないとされているようですが、ヴィンテージ機器に入っている古いタンタルで狂っていないものは稀だし、しばらく使っていなかったであろうこういうパーツに活を入れるとさらなるご乱行に及ぶことが誠に多い、一番手堅い交換パーツは電解になると思います。もし見つかるなら、ニチコン、松尾のタンタルはオーディオ用にも使えると思います。ニチコンのタンタル部門は2012年に京セラへ売却されたので新規には作っていません。松尾は現行で製造しています。

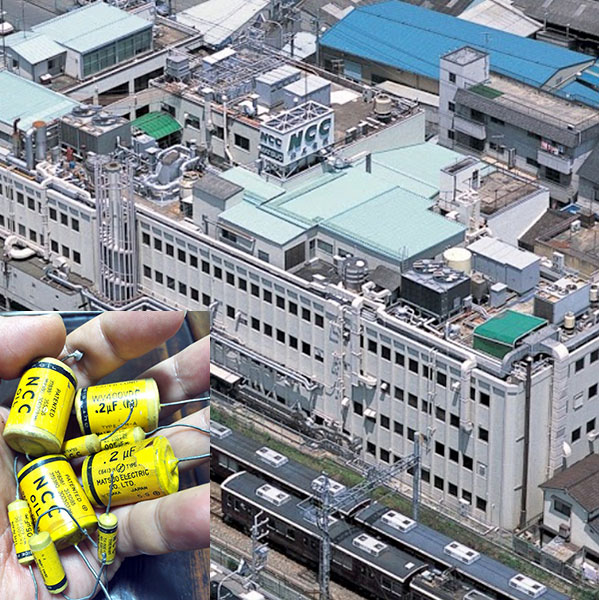

「全く新しいハイグレード品」という自信作で「シルクの”しなやか”が音楽の振動エネルギーを暖和し、高音域でのピーク感、中音域での粗さが大幅に減少し、さらに低音域の量感が増加させられるという、今までの電解コンデンサーでは得られなかったハイクオリティーサウンドを実現」とあります。そのため確実に音は変わることになるのですが、実際、メーカーが言うように劇的に美しくなります。音の忠実さというのも難しい問題で、マイクで集音したそのままだと音の荒さが強調されがちだし、それだったらシルミックIIのようなものに通した方が実際に耳で聞く音により近いだろうということになります。しかし原音とは違うという言い方もできます。もちろんメーカーの方がそこは考えて開発しているのでバランスは絶妙ですが、もはやこういう議論自体が無意味と思える程の美しさで鳴るようになりますから、オリジナル以上に魅了されます。デジタル時代だから必要になったものかもしれません。一方オリジナルの無骨さも残しておきたいということでこの2台体制でしばらく行くことになりそうです。その後、古いパーツがドミノ式に不調に陥っていき、サーミスタについては以下に言及しますが、この時にITCの低音のフィルター部にあります1.5uFが急速に抜けていき、これはテスターを使わずとも聴感ではっきりわかるほどでした。低音がなくなってスカスカになります。ここはタンタルコンデンサーが入っています。タンタルは故障するとショートするので危険とのことで(この池上の回路はフィルター部なので大丈夫です)オーディオ用というのはもう作られていないように思いますが(工業用はあります)、独特の甘さがあるので替えがないというのは頭の痛い問題です。ITCに関しては他にも0.4uFなど替えに迷うものもあるので(現代は0.33uFと0.47uFがあります)、OKIの方も含めてそもそもまずこれらをコピーして自作しようという人はいないとは思いますが、仮に自作するにしてもITCは少々採用し難い面はあると思います。1.5uFというのが電解で有れば良いのですがないので3.3uFをシリーズで繋ぐ、この場合も誤差は問題になってきそうですし、フィルムはしっくりこない(クリアな音を望めばこの方がいいかもしれない)、オイルが良いのですがデカイ高いはまだしも1.5uFというのが見つかり難いと思いますね。ここはかなり音質に影響する箇所です。タンタルは電解とは異なり寿命はないとされているようですが、ヴィンテージ機器に入っている古いタンタルで狂っていないものは稀だし、しばらく使っていなかったであろうこういうパーツに活を入れるとさらなるご乱行に及ぶことが誠に多い、一番手堅い交換パーツは電解になると思います。もし見つかるなら、ニチコン、松尾のタンタルはオーディオ用にも使えると思います。ニチコンのタンタル部門は2012年に京セラへ売却されたので新規には作っていません。松尾は現行で製造しています。 OKIには松尾の緑色のオイルコンデンサが入っています。NCCと表記がありますが、阪急電車神戸本線に乗ると車内から松尾の本社が見え、ビルの上にNCCと表記があります。オーディオ用にも産業用にも優れたコンデンサを供給しており、写真例の黄色の古いオイルコンデンサはLUXのアンプに使われていたものです。産業用にはAppleなどのパソコンや携帯用に出荷しています。

OKIには松尾の緑色のオイルコンデンサが入っています。NCCと表記がありますが、阪急電車神戸本線に乗ると車内から松尾の本社が見え、ビルの上にNCCと表記があります。オーディオ用にも産業用にも優れたコンデンサを供給しており、写真例の黄色の古いオイルコンデンサはLUXのアンプに使われていたものです。産業用にはAppleなどのパソコンや携帯用に出荷しています。

回路図中に出力段の上下のベースを繋いでいるNTCサーミスタがあります(写真ではパワートランジスタの間に取り付けてある、赤でB-2Bと表記された白い物体)。その上にネジ穴がありますが、ここに金具をつけて固定してありました。パワートランジスタが熱くなってきた時に保護する目的で、温度が上がってきたら抵抗値を下げるようになっています。サーミスタは温度で値を変える抵抗です。20度常温で300Ω、30度で0.8倍ぐらいまで下げます。この300Ωというのが秋葉原にも売っておらず、DegiKeyでないと入手は難しそうです。しかし300Ωの固定抵抗に変えてしばらく運用してもトランジスタは熱くはなってきません。サーミスタでなくても大丈夫だと思いますね。プロ機器なので故障を避ける万全の組み方になっているのでしょう。しかし現代でもトランジスタは貴重品なので故障を避ける万全の体制は欲しいですね。そこで初めから0.8倍に落としておけばいいのではないかと思うようになりました。音を確認するも全く変わりありません。OKIとITCではパラレルに繋いでいる抵抗が違うのでそれぞれ計算します。OKIは200Ωとサーミスタ300Ωですが、両方外して100Ωにしました。なぜならこのサーミスタが古すぎて調子が悪く5分も使うと抵抗がゼロになってしまうからです。サーミスタの代わりに200Ωを抱かせても良かったのですが、1本に変えることにしました。同じくITCの方も1.2kとサーミスタを外して200Ωにしました。どちらも付いていたサーミスタはB-2Bでした。これはデータがないので計測しました。一方、1倍で行くという手もありますが、その場合はOKIが120Ω、ITCは240Ωになります。この場合、微妙に熱があるような気がします。ほとんどわかりません。どうしても気になる場合は、放熱を万全にするか、僅かに抵抗値を下げるということになります。

さて、東洋音楽は東洋の機材で採るのが相応しいという考え方はプロの現場ではどのように考えられているのでしょうか。先日、贾鹏芳さんにお会いした時に先ほどまでレコーディングされていたとのことで少し話を伺いますと服部克久さんの作品に二胡を入れたとのことでスタジオで撮影した写真を見せていただきました。これはどこのスタジオですかと聞きますと、麹町のサウンドインとのことでした。お写真はCスタジオでした。施工は日本音響エンジニアリングが手がけ、そのWebサイト内の技術ニュースの項にNESスピーカーシステムについてという記事があります。こういう記事はいつの間にかなくなる傾向がありますがコピーするわけにいかないのでスクリーンショットを貼っておきます。このスタジオ入口の大きな造形は光舜堂の西野さんが手がけられたということでした。ストリートビューで見てみて下さい。工事は結構大変だったと言っておられました。

やっぱりこうなるんですね。納得すると同時にがっかり、違う新しいやり方を期待していたのにやっぱりこうなのかという印象でした。西洋のものはそれはそれでいいのですが、合わないものはどうしても出てきます。音楽専門のレコーディングスタジオには少ない概念で、放送局独特と言えると思います。一般に放送局のスタジオは解放されていませんが、日本テレビ内にあるここはレンタルできます。Cスタジオはその国産オリジナルのコンソール・Over Quality(通称:オバQ)が入っている部屋です。NHKはもちろん、他の局でも解放はしていないだけで同じようなことはやっていると思われます。なぜなら、放送局というのはできる限りそのままを伝えなければならないのに、例えばの話、二胡を視聴者の皆さんに聞いていただいてサウンドはなぜかアメリカンとか、個人事業だったら好きにしたらいいですよ、公共電波なのでそういうわけにいかないのです。そして日本でやっている以上、そういうシーンは多々あるわけです。だからここも自社開発の国産コンソールの部屋が2つもあるのです。稼働率がそれぐらい高いのです。プロはわかっているのでこういうところを借りるわけです。西洋機材でも色付けがない個性を除いたとか、そういう部分が売りの機材がありますが、そういうものですらも放送局の概念では受け入れられないのだろうと思われます。そうでないと自社開発とか面倒でコスト高なことはしませんからね。そしてこのことは東洋の音が手に入りにくいということも示しています。しかもこの日本テレビの自社開発品はディスクリートであるという、そうすると古いパーツを使わざるを得ず(或いは中国がまだトランジスタを復刻しています)、一方弦堂は古い機材を修理していますが、小規模だからそれで間に合っているだけで、放送ともなると作るしかない、パーツの数が要るので大変だと思います。他にもやり方はあるかもしれないと思って、和楽器を得意とするスタジオの音を聞いたり、機材リストを見て推測したりしますが、やっぱり出てくる音はというと西洋ナイズされている感が強いのです。マイクは国産であってもです。それだけでは間に合いません。放送局の結論が唯一絶対とは断言できないですが、ここで言えることがあるとすれば簡単ではない、これだけは確かだろうと思います。レコーディングされる方で西洋系の作品を並べているならまだ良いかもしれないですが、伝統曲を収録したいという場合、放送系のスタジオを探すのは1つの方法だろうと思います。機材の準備がそれほどでなくても、技術者が対策を持っている可能性は高いと思います。

イコライザー編へ