弦堂謹製イコライザー Nr.001 - 二胡弦堂

弦堂謹製イコライザー Nr.001

イコライザーは感覚的に使えば良いと思うのですが、本機のように選択肢が多いものは面倒ではあります。忙しい演奏会場ではそこまではしんどいし、2kg以上はそれなりの重量でもあるので、その場合は本機ではなく、別途用意した小型軽量化したモバイル版を選択いただけます。どちらも回路の基本設計は変わっていません。場合によってはミキシングやマスタリングをする場合でも、モバイル版で十分ではないかと思うぐらいです。しかし選択肢が多ければそれだけ自由なので、様々な楽器やパターンがあるのであればモバイル版では不足があり得る状況でも本機なら対応できます。また、本機の方が巻線を多用しています。

このページに写真を載せているトレイに載せた一番最初に試作したものがかなり好結果で太い濃厚なサウンドが得られたので、さらに複数パーツを比較して一部変更を加え、定数も一部変えるなどバランスをとって最終的に完成させたものをケースに組み込んだ1号機です。機能はおそらくこれ以上足すところがない、全て盛り込んだものです。なぜなら試作では全ての周波数ポイントの様子を確認する必要があり、その回路をほぼそのまま組み込んだからです。これを参考にモバイル版ではライブ環境で必要な機能に絞り込み、これ以降の高機能版においても省ける不要なものは削除する予定です。おそらくこれよりも周波数ポイントが多いEQはソフトウェア以外ないでしょう。無駄に多い感もありますが、その代わり様々な設定が可能です。周波数系列をチェンジすればどんなものともマッチングできる筈です。表版の刻印は手作業で打ち込んであります。外注のコンピューター制御で打ち込んだ方が簡単で綺麗なのですが、これがどうしても気に入らず、クリエイティブな感じがしません。どうでも良いような気もしますが、視覚は意外と重要なのではないかと思うのです。綺麗に揃っているというのが気持ち悪い感じがするのです。この理由から以降のモデルも手打ちで加工したいと思います。

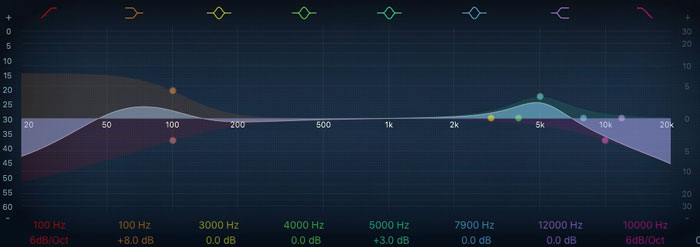

使い方:下の周波数特性図では高域(右側)と低域(左側)に山があります。そしてその外側はカットされています。このようなパターンを生成するため4つのボリュームがあります。銀色のダイヤルがついたつまみが5つあります。真ん中は高域の山の幅を調整します(Qと言います)。これ以外の4つで高さと深度を調節します。Qの右隣は高域の山の高さ、少し離れて右下は高域のカットです。カットする周波数ポイントは、その上のつまみで選択でき、6k,9k,12k,20kHzに切り替えられます。低域は左上に2つ並んでいて、左がカットで右は高さです。この両方の周波数ポイントはその下で選択でき、35(75Hz系),60(60Hz系),100(50Hz系)の3つがあります。高域の山の位置は33種類から選択できます。

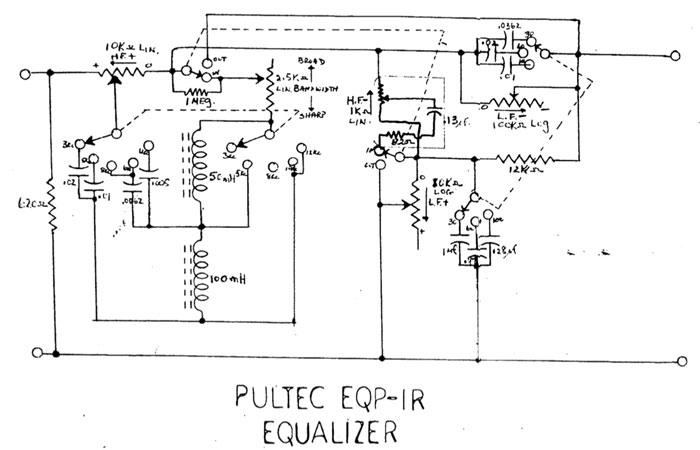

3つの周波数系列は高域の山のボリュームの下で切り替えられます。それぞれの系列で11種選択でき、中央のセレクターで選べます。内側から外に50Hz,60Hz,75Hz系です。色が入っていない数値は、下の表で赤で示しています。Western Electric KS16816を参考にコンデンサーとインダクターのバランスを変更したもので、赤の数値はコンデンサーの値を高め、インダクタンスを減らして周波数は近い値が得られるようにしてあります。周波数が近いのですからほとんど変わらないように思いますが、聴感は随分違います。インダクターを減らすと音は透明感があり、増やすと濃厚になります。120Hz以下は大型のインダクターを使っていて値が平均10倍ぐらいあります。またこのインダクターを通すと音量が結構あり、これは3号機でも同様です。音量感が急に変わって違和感がありますので後続機でこのインダクターは単体で使っています。元機PultecのEQにはない周波数帯ですが、低域は100Hzあたりからウェーブを起こすわけですから、こんなに低い周波数帯でピークを持ってくると混乱することが想定されます。駄目だろうと思っていたのですが、これが意外と良くて、非常にガッツのある音になります。それでNeveのEQもそのようになっているのでしょう。二胡にも合うのではないかということでそのまま組み込むことになりました。背面にスイッチがついていてON,OFFと刻印してあります。OFFはバイパスでONにすると信号がEQを通ります。調整していると元の音はどうだったのかわからなくなりますから比較するために使います。音はONでもOFFでも流れます。OFFにはすぐに切り替わりますが、ONの場合は数秒時間がかかるポイントもあります。灯りのように素早く切り替わりません。

| 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 3200 | 5600 | 5700 | 6700 | 6800 | 12500 |

| 500 | 900 | 1800 | 2000 | 3600 | 4000 | 7200 | 7300 | 7800 | 8000 | 14400 |

| 300 | 600 | 1200 | 2300 | 2400 | 4600 | 4700 | 5000 | 5000 | 9600 | 19200 |

パーツ:ボリュームは普通は炭素ボリュームを使いますが、本機は全て巻線を使っています。抵抗器で有名な米ビシェイ系列の会社がメキシコ工場で作っているボリュームです。このボリュームは10回転します。どこまで回したかわからなくなるのでカウンターがついています。これが残念ながらアクションが悪く、回すのもちょっと硬かったりします。困ったもので、そのうちこれをやめて普通の炭素ボリュームに変えようかと思っていますが、しかし音質の観点から巻線は素晴らしいのでどうしても使いたいので、1つはこれで作らせて貰いました。カウンターの脇に黒いノブがありますが、設定が決まったらこれで固定します。固定してしまうともうそれほど回すことはないので、アクションが悪くともこれで良いのではないかとも思っています。普通のボリュームだと移動で持ち運びする時に当たって回ってしまったりしますが、この10回転だとそのリスクは低くなります。だからこの方が良いという場合もあると思います。 巻線は最初、新品の段階では高域が伸びず、冴えない音なのですがエージングをするとすっきりと伸びてきて実に甘い音がします。また10回転ということで微調整も可能です。カウンターは六角ネジで外せますが、レンチは中に内蔵してあります(写真参照)。

巻線は最初、新品の段階では高域が伸びず、冴えない音なのですがエージングをするとすっきりと伸びてきて実に甘い音がします。また10回転ということで微調整も可能です。カウンターは六角ネジで外せますが、レンチは中に内蔵してあります(写真参照)。

これは1号機ですが、このようなものを購入する方とはどういう人物なのか、普通こういう評価もわからないものは買わないと思うのです。 なかなか普通はこのようなものには手を出さないと思うのです。おそらくその人は10回巻きの巻線ボリュームを使う意図を理解するのではないか、弦堂自身もこれ以降の試作機には全部10回転を入れていますけれども、同類なのではないかという想定で1号機だけこうさせて貰い、以降は一般向けには炭素に変えるのが良いと思っています。そもそもわざわざボリュームに巻線を使わなくても、巻線だって1回転はあるわけですからそういうものでも良かったわけですし、内部の抵抗器に巻線を使えば、ボリュームに関しては炭素でも問題なかろうという考え方もできます。だから10回転巻線を敢えて投入はやり過ぎの感さえあります。こういう理由で初期型だけ巻線を使わせていただきました。もちろん炭素が悪いというわけではないし、ハイエンドの高級機にも使いますからクォリティは充分なのです。そう考えると敢えて10回転は如何にクレイジーか容易に理解できますが、巻いた物好きにはこれしかないという魅力があります。

なかなか普通はこのようなものには手を出さないと思うのです。おそらくその人は10回巻きの巻線ボリュームを使う意図を理解するのではないか、弦堂自身もこれ以降の試作機には全部10回転を入れていますけれども、同類なのではないかという想定で1号機だけこうさせて貰い、以降は一般向けには炭素に変えるのが良いと思っています。そもそもわざわざボリュームに巻線を使わなくても、巻線だって1回転はあるわけですからそういうものでも良かったわけですし、内部の抵抗器に巻線を使えば、ボリュームに関しては炭素でも問題なかろうという考え方もできます。だから10回転巻線を敢えて投入はやり過ぎの感さえあります。こういう理由で初期型だけ巻線を使わせていただきました。もちろん炭素が悪いというわけではないし、ハイエンドの高級機にも使いますからクォリティは充分なのです。そう考えると敢えて10回転は如何にクレイジーか容易に理解できますが、巻いた物好きにはこれしかないという魅力があります。

内部の回路は抵抗器が5本ありますが、左上のスイッチのところに緑のパーツが見えます。右側には大きなコンデンサーがあって、その下にも少し緑のパーツが見えていますが、ここには3本あります。これらも巻線抵抗です。右の3つの方の固定台座もヴィンテージでちょっと汚ないですが、古い機器から取ってきたものです(これは現状この1点のみです)。普通は抵抗器は、このようなイコライザーのような回路では金属皮膜抵抗を使います。高圧のかかるところに巻線を投入しますが、イコライザー回路にそのような箇所はありません。もし試して駄目だったらやめようと思っていたのですが、絶対この方が良いという確信で使わせていただきました。もう一つの抵抗器は入力端子のところで使われている赤いものです。これは大红袍と呼ばれる中国の古い抵抗で、中華サウンドを体現するものの1つです。濃厚なサウンドを求めるとこのようになっていくのではないかと思います。

セレクターはこれは今でも上海で作っている新品ですが、コンデンサーも上海製でこちらは前世紀のものです。解放軍へ納入されていたものです。灰色のものは専門家の間では中華ビタミンQと認識されています。本家米のビタミンQとは違った味が好まれています。インダクターは小さいものは上海無線電27廠のものが入手できたので使用しました。やはり現行のものとはだいぶん品質が違います。低域用の大型のトランス型インダクター(大红袍の左側)は、これは初期のコンソールに使われていたタイプの業務機器から外したもので、やはり素晴らしい音がします。これは入手できた数が少なく、3号機で使用しましたのでもう残っていません。さらにパーツが見つかれば、その時に製造したいと思いますがいささか特殊なタイプなのでかなり困難と予想されます。スイッチは半世紀ほど前の紅旗牌で、戦闘機などに使っていたものです。ケースはジェラルミン(アルミ)で、このタイプの材料が一番音が良いように思います。ケースはだいぶん音質に影響があります。厚みは2~2.5mm、一定していませんが、非常に厚みがありますので、音質と堅牢さの両方の要求を満たしています。フォーン端子は米スイッチクラフト社製、バランス接続です。

重量:2256g

ケースの寸法:幅 215mm、奥行 190mm、高さ 85mm